秋月ファンクラブ掲示板

- 定電流パルス発生回路(4)

- プレゼン電卓2(99)

- プレゼン電卓(99)

- inara1さんへ新しい提案(18)

- 温度センサー/DS18b20とArduino UNO(0)

- 数式処理ソフトによる連立方程式の解(1)

- 74HC00のasyファイル(0)

- 「Falcon」号のお飾りライティング(1)

inara1(2019/02/25 Mon 09:29) [ 編集 ] [ 返信 ]

定電流パルス発生回路

Yahoo知恵袋の補足画像のためにここを使わせてください。

添付図が全体の回路図です。

外部トリガ信号の立上りエッジからある時間幅だけ一定電流を負荷に流します。この電流パルスのパルス幅と立上り・立下り時間と電流値は可変抵抗で変えられるようになっています。

ICの電源電圧の5Vは元電源(30V)から三端子レギュレータ(78L05)で作っていますが、78L05の耐圧(最大入力電圧)が30V程度なので、ツェナーダイオードを使った簡単な定電圧電源で降圧した11Vを78L05の入力電圧としています。

inara1(2019/02/25 Mon 09:39) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: 定電流パルス発生回路

上の回路をこのユニバーサル基板

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00517/

に組む場合の配線図です。

TC4538BP https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=75PU-A7DZ

AD8616 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04570/

78L05 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08973/

1N4148 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00941/

1N5242B http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06452/

2SA1015 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02612/

2SC1815 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04268/

AD8616は表面実装パッケージなのでこの変換基板

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04471/

で2.54mmピッチに変換しています。

フィルムコンデンサの指定がないコンデンサは積層セラミックコンデンサです。

inara1(2019/02/25 Mon 11:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: 定電流パルス発生回路

実物写真です。

基板から配線を引き出す部分にはピンヘッダ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00167/

と分割ロングピンソケット

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/

を使っています。

ale********(2019/02/25 Mon 15:01) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: 定電流パルス発生回路

ありがとうございます。

諸事情によりすぐにとりかれなくなりました。

もし疑問がてた時ここに書かせていただいてよろしいでしょうか?

問題あればこの投稿自体も削除します。

inara1(2019/02/25 Mon 15:24) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: 定電流パルス発生回路

> もし疑問がてた時ここに書かせていただいてよろしいでしょうか?

どうぞ。

Yahoo知恵袋の質問は削除してもいいです。

daruma(2019/01/29 Tue 00:11) [ 編集 ] [ 返信 ]

プレゼン電卓2

『プレゼン電卓』スレが99返信に達したので続きのスレを立てました。

前スレ最後の投稿を再掲します。

--------------------------------------------

試運転しましたが、だめです。

転送スイッチを切った状態で起動すると、転送スイッチをONにしてもなにも起こりません。

転送スイッチを入れた状態で起動すると、LEDがあちこち点灯し、どの桁のどのセグメントが点灯するかは不定です。これは通電時の初期化をしていないからですか。

74HC573の出力ピンはどれも、転送スイッチをONにすると1Vくらい出ますが、5Vは出ません。

タイミング回路のa〜gとDig1〜6はきれいに出ています。

表示回路基板とLED基板に誤りがあるのかと探しているのですが見つけられません。(以前の投稿に付けたものは何度か差し替えています。あらためてここに再掲します。)

inara1(2019/01/29 Tue 08:33) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: プレゼン電卓2

表示部の動作確認をして欲しかったです。

74HC573の出力ピンが1Vくらいしか出ていないとのことですが電源電圧(Vdd2)が1Vに下がっていませんか。

まず表示部の動作確認をしてください。1〜6は開放、a〜gをGND(0V)に接続した状態で、Vdd1とVdd2に5V(外部電源)をつないだとき、SWがOFFでLEDの表示が消え、SWがONで全セグメントが点灯するのが正常です。そのときの消費電流に異常がないか見てください。

daruma(2019/01/29 Tue 10:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: プレゼン電卓2

> まず表示部の動作確認をしてください。1〜6は開放、a〜gをGND(0V)に接続した状態で、Vdd1とVdd2に5V(外部電源)をつないだとき、SWがOFFでLEDの表示が消え、SWがONで全セグメントが点灯

はい、そのようになります。LEDはたいへん明るく、ゲタ桁のみ点灯のとき198mA、全桁点灯のとき910mA流れています。

この実験は表示基板単独で直接電源を供給してですよね。

この実験で、転送OFFの状態で通電したときは点灯せず、その状態からいったん転送OFFにしてONにすると点灯します。転送OFFの状態で通電したときは、消灯→転送ONで点灯の正常動作です。

もちろんゲタ桁は通電時いつでも点灯しています。

※ Vdd2ですが、転送点灯していない状態で4.85V、点灯時は4.38Vに落ちます。

> 74HC573の出力ピンが1Vくらいしか出ていないとのこと

間違えました。転送OFFのとき4V、ONのとき5V弱です。OFFのとき0Vになっていなく変化幅が1Vでした。

inara1(2019/01/29 Tue 11:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: プレゼン電卓2

>この実験は表示基板単独で直接電源を供給してですよね

そうです。コントロール基板は使わない状態です。

>ゲタ桁のみ点灯のとき198mA、全桁点灯のとき910mA流れています。

ちょっと流れすぎかもしれません。その電流だと三端子レギュレータがアッチッチになりそうです。電流制限抵抗を100Ωから220Ωに変更したほうがいいです。

電流制限抵抗の変更は後でもいいですが、調光ができるかどうかをここで確認してください(LEDが明るすぎると目に悪いので、この後のテストでは適度な明るさにするためにも)。添付図のように、コントロール基板と表示基板をつないで、Dig1〜Dig6は開放、a〜gはGND(0V)とした状態で調光できるか見てください(転送SWはONにしてください)。前回、LEDを付けて電圧が変わるかをお願いしましたが、やってくれないようなので、ここで合わせてテストします。

調光可能なら適当な明るさになるようにして、GNDに接続してあったa〜gのうち、aからgまで順番にGNDとの接続を外し、転送SWを1度OFFにして再びONにしたときに、外した信号線に対応する7セグメントが全桁(ダミー以外)消えるのを確認してください。a〜gの接続状態を変えても、表示は保持されているので、a〜gの状態を変えたあと、転送SWを1度OFFにして再びONにしないと表示が更新されません。

>転送OFFのとき4V、ONのとき5V弱です。OFFのとき0Vになっていなく変化幅が1Vでした。

SWがONとOFFで消費電流が大きく変わるので電源電圧の変動ですね。1Vというのは少し大きいですが誤動作するほどではないです。消費電流は電流制限抵抗を220Ωにすれば半減するのでこの電圧変動も減ると思います。

daruma(2019/01/29 Tue 12:16) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: プレゼン電卓2

編集しようとして書いてあった文章を消してしまいました。

もういちど書きます。

> 調光ができるかどうかをここで確認

調光できます。ほどよい明るさにしました。

> LEDを付けて電圧が変わるかをお願いしましたが、

あれ、漏れましたか。すみません。

この状態では、消灯時も転送点灯時もVdd2は5Vあります。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4575&page=1

のときは、そこにも書きましたが転送点灯していない状態で4.85V、点灯時は4.38Vでした。LEDが全照だったからでしょうか。

> 転送SWを1度OFFにして再びONにしたときに、外した信号線に対応する7セグメントが全桁(ダミー以外)消えるのを確認

これがおかしいです。転送OFF/ONを何度もやり直すと当該セグメントが消えるときと全セグ点灯のままのときが有ります。頻度は失敗の方が多いです。

この実験は、電卓から来るa〜gケーブルを外してピンをGNDに、表示基板に出て行くDig1〜6を外すんですね

※ あ、違いますね。電卓から入ってDig1〜6のところを外すんですね。そうしましたが、状況は変わりません。

※※ 電卓からDig1〜6への入力を外し、コントロール基板のDig1〜6出力は表示基板に接続というかたちでやってみました。

「当該セグメントが消える」に成功することがありません。GNDからピンを抜いても全セグ点灯ばかりです。

> SWがONとOFFで消費電流が大きく変わるので電源電圧の変動ですね。

0Vか5VかではなくON/OFFにかかわらず5VのはずがLED消費で少々下がるということだったのですね。わかりました。

inara1(2019/01/29 Tue 14:18) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: プレゼン電卓2

>>LEDを付けて電圧が変わるかをお願いしましたが、

>この状態では、消灯時も転送点灯時もVdd2は5Vあります。

調光したとき変わるのはVdd2でなくVdd1の電圧です。調光できているので変わっていると思いますが、前のように、少し回しただけで明るくなってしまうことはないはずです。

>転送OFF/ONを何度もやり直すと当該セグメントが消えるときと全セグ点灯のままのときが有ります。頻度は失敗の方が多いです。

a〜gがプルアップされていないのではないでしょうか。添付図のようにプルアップしてください。

それと、添付図のように、Dig1〜Dig6に電卓の信号を入れないと表示が更新されないかもしれません。Dig1〜Dig6の波形はは正常だったのでDig1〜Dig6をつないでも大丈夫だと思います。

そして、電卓のa〜gの信号線は接続しないで、添付図のようにコントロール基板の左側のa〜gの信号線のどれかを開放にして、SWをOFF→ONすると、開放にした線に対応するセグメントが消えることを確認してください。転送SWはいったんOFFにしてからONにしないと表示が更新されません。

daruma(2019/01/29 Tue 14:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: プレゼン電卓2

Vdd1のほうですか。VR左いっぱいから四割くらいまでの間で5Vまで変化します。できれば残り半周ぶんも使って緩やかに変化するといいのですが。

> a〜gがプルアップされていないのではないでしょうか。

HかLかどっちつかずを防ぐのがプルアップ(またはプルダウン)の役割でしたね。今っぱり必要なんですね。100kΩ入れてプルアップですね。

> そして、電卓のa〜gの信号線は接続しないで、添付図のようにコントロール基板の左側のa〜gの信号線のどれかを開放にして、

プルアップ抵抗を付けてから実験します。

daruma(2019/01/29 Tue 16:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: プレゼン電卓2

100kΩでプルアップしました。

電卓からのa〜gは接続せずa〜gピンはGND。Dig1〜6は電卓からコントロール基板に入れ出力を表示基板へ。

はい、うまく行きました。これでa〜gを繋いで動作時の姿にしてみれば・・・。

daruma(2019/01/29 Tue 16:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: プレゼン電卓2

だめです。転送点灯がされません。それでも、プルアップで不安定動作は解消し絞られてきましたね。

電卓からのa〜gですが、上三桁LEDのものと下三桁LEDのものはそれぞれ結ばれているんですよね(導通は確認しました)。そう考えて下三桁LEDのみのa〜gを引いてきています。これは問題ないですか。

写真で、電卓基板の両LED各ピンからLED基板のヘッダピンへ。そこからカソード側は電流制限抵抗を経てLEDの各セグへ、アノード側は直接LEDのアノードへ。

ヘッダピンからの取り出しは、各桁アノードがコントロール基板のDig1〜6へ。下三桁LEDのa〜gがコントロール基板のaからgへ行っています。

daruma(2019/01/29 Tue 16:53) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^9: プレゼン電卓2

電卓LED基板の配線図です。

inara1(2019/01/30 Wed 08:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^10: プレゼン電卓2

>Vdd1のほうですか。VR左いっぱいから四割くらいまでの間で5Vまで変化します。できれば残り半周ぶんも使って緩やかに変化するといいのですが。

添付図の赤枠で囲った部分のように調光回路に100kΩを追加してください。こうすればVRを右に回し切った状態と、これまでの回路でVRを半分まで回した状態とが同じになります。

>電卓からのa〜gですが、上三桁LEDのものと下三桁LEDのものはそれぞれ結ばれているんですよね(導通は確認しました)。そう考えて下三桁LEDのみのa〜gを引いてきています。これは問題ないですか。

上三桁と下三桁のa〜gは互いにつながっているはずです。その写真の配線

http://mpga.jp/akizuki-fan/data/img/4581_tn.jpg

で正しい数字が表示されれば問題ないです。

>だめです。転送点灯がされません。

ダメというのはここの回路

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4578.jpg

でa〜gをGNDにつないだり、開放にしたりしてもダメということですか。Dig1〜Dig6は電卓につないでいますか?転送SWはいったんOFFにしてONにしていますか。

ダメなときの表示部側のDig1〜Dig6のどれかの波形を添付してください。a〜gは0Vか5Vのはずなので波形は不要です。

daruma(2019/01/30 Wed 09:29) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^11: プレゼン電卓2

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4580&page=1

まではうまくいくんです。

いざ電卓からのa〜gを入れるとなにも転送されません。

> Dig1〜Dig6は電卓につないでいますか?転送SWはいったんOFFにしてONにしていますか。

はい。

> ダメなときの表示部側のDig1〜Dig6のどれかの波形を添付してください

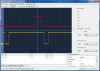

Ch1(赤)がDig5、Ch2(黄)がDig6です。他のピンも同じように出ています。ひとつ飛びのピンだとこの間隔をもうひとつ置いた位置に出ます。

inara1(2019/01/30 Wed 11:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^12: プレゼン電卓2

Dig1〜Dig6の波形は正常なので、残るはa〜gです。

>いざ電卓からのa〜gを入れるとなにも転送されません

電卓につなぐとは言ってません。この回路

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4583.jpg

にあるように、a〜gは電卓から取らずに、GNDまたは開放して実験してください。その実験でいまくいったら、原因は電卓のa〜gのHレベルの問題です。

もしそれでうまくいったら、電卓のa〜gをつないで、a〜gの波形を見てください。以前、その波形を見もらったとき、プルアップ抵抗なしでHレベルが5Vあるのはおかしいと言ったのですが、darumaさんは先に進んでしまい「動かない」という結果になりました。

daruma(2019/01/30 Wed 12:16) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^13: プレゼン電卓2

> http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4583.jpg

> にあるように、a〜gは電卓から取らずに、GNDまたは開放して実験してください。その実験でいまくいったら、

はい、そこまではうまくいくんです。

> もしそれでうまくいったら、電卓のa〜gをつないで、

で、ここがだめなんです。

> プルアップ抵抗なしでHレベルが5Vあるのはおかしいと言ったのですが、

すみません。あの当時は

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4545&page=1

とのことで、信号レベルがとれていればいらないんだと思ってしまいました。あさはかで申し訳ありません。

> もしそれでうまくいったら、電卓のa〜gをつないで、a〜gの波形を見てください。

表示基板の入り口で見たa〜gの波形です。全桁に"8"を表示させています。

上から、aとb、cとd、eとf、gとaです。

3枚目4枚目で捉えていますが、下がった部分がちらちらと上下して不安定なことがあります。安定しているときもあります。

明るさVRの抵抗追加、うまく行きました。

inara1(2019/01/30 Wed 13:29) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^14: プレゼン電卓2

>表示基板の入り口で見たa〜gの波形です

それはプルアップ抵抗を付けたときの波形ですか。その波形なら動作すると思いますが、Lレベルがその波形よりも上がるときに誤動作するのでしょうか。Lレベルが不安定になる原因は思いつきません。プルアップ抵抗を全部外すと波形はどうなりますか。

daruma(2019/01/30 Wed 14:51) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^15: プレゼン電卓2

前掲はプルアップ抵抗をつけたときの波形です。

プルアップ抵抗を外すとこうです。

上から、aとb、cとd、eとf、gとaです。

2枚目で捉えていますが、谷ひとつぶんLにならない状態がちらちらと表われて不安定なことがあります。(下がらないままというわれではなくちらちらとです)前の実験で出たLにならない中途半端な下がり方は見られません。

このちらちら現象はSec/Divを細かくすると出なくなりますから、オシロの側の問題でしょうか。

抵抗はすっかり取り外したわけではなく5Vに繋がる足を浮かせて実験しています。

inara1(2019/01/30 Wed 15:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^16: プレゼン電卓2

>抵抗はすっかり取り外したわけではなく5Vに繋がる足を浮かせて実験しています。

それでいいです。

> プルアップ抵抗を外すとこうです。

その波形(Lレベルが0V、Hレベルが5V)なら誤動作しないと思います。しかし、なぜHレベルが5Vあるのか不思議です。電卓の電源電圧は3Vなので、プルアップしていないときはHレベルが3Vになるはずですが。プルアップしないときも、ときどき誤動作するのですか?

daruma(2019/01/30 Wed 16:10) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^17: プレゼン電卓2

> しかし、なぜHレベルが5Vあるのか不思議です。

先日も書きましたが、電卓本来の仕様は3V(CR2032)ですが、7805からの5Vで動かしています。初期の構想段階で、3.3Vの三端子レギュレータを通そうか、ダイオードで降圧しようかなど話題にしましたが、結局5V駆動でLEDが明るくなりすぎる点AVRマイコンのポート電流が心配なのでLEDに電流制限抵抗を入れました。

電卓の電源が5Vであれば、プルアップしなくてもHレベルが5Vなのはいいのですよね。

それにしても、コントロール基板でセグメントを1本抜いてみる実験のとき誤動作した(抜いたセグメントが反映したりしなかったり)のがプルアップで解消しましたから、プルアップ抵抗は入れるべきですね。

inara1(2019/01/30 Wed 16:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^18: プレゼン電卓2

>電卓本来の仕様は3V(CR2032)ですが、7805からの5Vで動かしています

そういうことですか。それで問題ないですか。

プルアップ抵抗を入れたのは、電卓側でa〜gのどれかを消灯するときに、マイコン出力を高インピーダンスにしている(その場合、a〜gは2Vくらいになることがある)可能性があるためですが、波形を見るとプルアップしなくてもHレベルが5Vあるので、プルアップの必要はないと思いますが、プルアップしないとときど誤動作するのですか。理由が分かりませんね

daruma(2019/01/30 Wed 16:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^19: プレゼン電卓2

AVRくらいしか部品は載っていませんから、それの電源範囲がOKならいけると考えました。

昨夜、セグメント入力のピンをGNDに落として1本オープンにしたときそこが消灯して転送されたり全セグ点灯だったりで苦しみました。それがプルアップ抵抗を入れることでうまく行きました。

再びプルアップ無しの状態で上記実験はしていませんが、経過からすると、その症状が再発するのではないでしょうか。

> プルアップしないとときど誤動作するのですか。

プルアップしてもしなくても、電卓からのセグメント信号を入れた状態では転送はされません。暗いままです。

とりあえずプルアップ抵抗は生かしますね。

inara1(2019/01/30 Wed 16:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^20: プレゼン電卓2

電卓の電源電圧を5Vに変更したときにどうなるのかはこちらでは確認できないので、誤動作の原因は分かりません。

daruma(2019/01/30 Wed 17:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^21: プレゼン電卓2

電卓自体は正常に動作しています。念のため3Vにしてみたほうがいいでしょうかねえ。

inara1(2019/01/30 Wed 18:04) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^22: プレゼン電卓2

> 電卓自体は正常に動作しています。念のため3Vにしてみたほうがいいでしょうかねえ。

こちらにはその電卓がないのでさっぱり分かりません。そう思うのなら実験してみてください。

daruma(2019/01/30 Wed 18:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^23: プレゼン電卓2

そうですよね。ごもっともです。

daruma(2019/01/30 Wed 20:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^24: プレゼン電卓2

電卓部をコントロール基板からの5Vではなく単三2本で動かしてみました。

電卓電源を5Vに変更したことに起因するかもという余地を排除するためのことです。

5V用に電流制限抵抗を入れてあるので、LEDはやっと判別できる程度にしか光りませんが、波形は見られます。

上はコントロール基板もONの状態。100kΩプルアップをしています。

下はコントロール基板OFFで電卓出力のままです。

先ほどの実験と同じく表示基板の入り口でaとgを見ています。

上はコントロール基板でプルアップしているから5V出るかと思ったのですが、そうではないのですね。

daruma(2019/01/30 Wed 20:17) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^25: プレゼン電卓2

もうひとつ確かめてみました。電卓LEDへの出力を横出しで取っているわけですが、そのケーブルの先に正しく信号が来ているのか確かめました。

電卓を作った際に、大き目なLEDのほうがいいかもと一桁LEDを三桁ダイナミックに作ってあったので、コントロール基板へ入れるケーブルをそれへ繋いでみました。結果OKです。セグメント信号とタイミング信号は正しく来ていることが確かめられました。

さて、困りました。あとどんなことを試みたらいいでしょう。

inara1(2019/01/31 Thu 10:17) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^26: プレゼン電卓2

再確認ですがこの回路

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4583.jpg

でa〜gの全てをGNDに接続し、転送SWをOFF→ONにしたときは、ダミーを除く全桁が8表示になりますか?プルアップ抵抗は付けてください。

Dig1〜Dig6は電卓からの信号で、a〜gは電卓とは接続しない状態です。電卓の電源電圧は3Vでやってください。

ぞれがOKなら、a〜gの信号線のうち1本だけGNDから外したとき、その信号線に対応するセグメントだけ全桁消えますか?a〜gの全てでそうなって、消えるセグメント位置は信号線と対応していますか?

daruma(2019/01/31 Thu 11:57) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^27: プレゼン電卓2

すみません。投稿チェックが遅れました。

電卓電源3Vで、

プルアップ抵抗付き

a〜gを全て電卓から切り離しGNDに

Dig1〜6を電卓から接続

転送SWをOFF→ONで全桁8表示になります。

a〜gの信号線のうち1本だけGNDから外すと

転送SWをOFF→ONでそのセグメントも消えず全桁8表示です。

このとき、表示基板の入り口でそのピンを見てみると、抜いたらHになり繋ぐとLに戻ります。

電卓電源を5Vにして同じことをやってみると、

抜いたピンのセグメントは消えます。

抜き差しでH/Lの変化は起きています。

ピンを抜いた時のHは、電源が3Vのときも5Vのときも5Vです。

セグメントの信号は、電卓を繋いだ時は定間隔で上下しましたが、この実験はLのまま抜いたらHのままでいいんですよね。

daruma(2019/01/31 Thu 14:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^28: プレゼン電卓2

脇道ですが、

表示基板に入るセグメント信号の並び順を中サイズLEDのピンアサインに合わせてf,g,a,b,c,d,eの順にしていたのを、小や大サイズLEDでピンアサインに応じて別な並びのケーブルを作るのは間違いのもとになりそうで、ヘッダピン部の並び順はa,b,c,d,e,f,g順に統一しようと思います。最下桁のぶんもワイヤーで引くので空中配線が増えますが。

で、この並び順は74HC573のどのピンを使っても一貫してさえいればいいと思ったのですが、まさかそれがまずかったということは無いですよね。

図は現行のf,g,a,b,c,d,e順です。

daruma(2019/02/01 Fri 10:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^29: プレゼン電卓2

これ、おかしくありませんか。

コントロール基板の入り口でDig1〜6を見てみました。

いちばん上のCh1(赤)がDig1、以下Ch2(黄)が順にDig2〜6です。測定時はCh1(赤)はDig1に固定、Ch2(黄)のみ順に取り替えました。

トリガはCh1で取っています。

Dig1〜6がひとつずつずれていくはずなのに、2と3、5と6が同じです。

初期に電卓単体で

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4438&page=1

で同じように調べたときは、きれいにずれて並んでいました。

inara1(2019/02/01 Fri 11:23) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^30: プレゼン電卓2

>これ、おかしくありませんか

おかしいですね。

電卓を切り離して、電卓だけの波形を見てください。

波形のLレベルの位置が0Vからずれていますが、ACカップリングになってませんか?

daruma(2019/02/01 Fri 11:30) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^31: プレゼン電卓2

すみません。プローブの付け違いでした。電卓から受けるピンの直下の抵抗に入るところで、74HC14の入力に行く10kΩとGNDに行く100kΩとが並んでいるのを忘れていました。

これから調べ直します。

電卓から来たソケットの先では正常でした。

> 波形のLレベルの位置が0Vからずれていますが、ACカップリングになってませんか?

あ、なってました。キャリブレーションしたときかなにかにACになってしまったのでしょうか。

daruma(2019/02/01 Fri 11:50) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^32: プレゼン電卓2

お騒がせしました。深く考えずに各ピンの下の抵抗の入り口に付けていました。

正しく測定すると、きれいに並んでいます。

こういうおっちょこちょいを防ぐために、横並びじゃなくわざと段差をつけて配置するといった工夫もいりますね。

ふ〜む、こりゃ謎を解く糸口かと色めきたったのですが・・・。

daruma(2019/02/01 Fri 11:57) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^33: プレゼン電卓2

以前調べたときに、上位桁から下位へかと思ったら下位桁から上位へスキャンしているんですねという話になったので、試みにDig1〜6をコントロール基板に6,5,4,3,2,1の順に付けてみたのですが、なにもおこりませんでした。

daruma(2019/02/01 Fri 12:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^34: プレゼン電卓2

あちこち波形を見ています。

これは、Ch1(赤)がDig1、Ch2(黄)がaセグです。同時に出るわけでなくタイミングにズレがあるんですね。

daruma(2019/02/01 Fri 13:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^35: プレゼン電卓2

前掲の図は一の位のみに"0"を表示しているときですが、他の桁も入れていくとパルスが増えて行き、これは全桁に"8"を表示しているときです。

daruma(2019/02/02 Sat 10:31) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^36: プレゼン電卓2

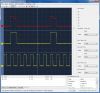

Ch1(赤)でDig1、Ch2(黄)でaセグをみて、一桁ずつ入れていった様子を並べてみました。

"8","88","888","8888","88888","888888"と入れていくと、五桁まではタイミングのずれが見えて六桁になると余地が埋まります。

タイミング信号とセグメント信号が揃ったときが点灯だと理解していたのですが、そうではないのでしょうか。

inara1(2019/02/02 Sat 17:31) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^37: プレゼン電卓2

>タイミング信号とセグメント信号が揃ったときが点灯だと理解していた

それで合っています。Dig1〜Dig6の信号がHレベルで、a〜gの信号がLレベルなったときだけ7セグメントLEDのセグメントが発光します。

Dig1〜Dig6の信号の立上りエッジとa〜gの信号の立下りエッジに2msくらいの時間のずれがあることを初めて知りました。それでは保持動作しないです。タイミング回路を修正すれば動作するようになると思います。少々お待ちください。タイミング回路基板は作り直しになると思います。

daruma(2019/02/02 Sat 17:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^38: プレゼン電卓2

そうですか。ご面倒をおかけします。ありがとうございます。

inara1(2019/02/03 Sun 13:23) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^39: プレゼン電卓2

基板を作り直さない方法をやってみます。添付図の赤字で書いた抵抗とコンデンサの値を変更してください。

期待される波形も添付図の一番下に書いておきました。出力側のDig1〜Dig6の波形のパルス幅を前回より広げて、a〜gのLレベルの区間で立ち下がるように変更しました。表示回路は、出力側のDig1〜Dig6の波形の立下りのタイミングでa〜gの状態を保持しています。

気になっていたことがあるのですが、a〜gの信号は、7セグメントLEDの端子からでなく、マイコンから取っていますね?以前の回路図では、電卓側の回路は簡略化していたので、今回の添付図では、その部分を正確に書き直しました。

daruma(2019/02/03 Sun 14:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^40: プレゼン電卓2

これからかかります。

確認です。

> a〜gの信号は、7セグメントLEDの端子からでなく、マイコンから取っていますね?

現在はこのようになっています。

電卓基板→ヘッダピン→コントロール基板

↓

抵抗→LED

このままでいいですか。

daruma(2019/02/03 Sun 16:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^41: プレゼン電卓2

回路変更をしました。100kΩ→220kΩ、1000pF→0.01μFを三か所ですね。

転送ONすると、二個か三個の桁がうっすら暗くですが点灯します。点灯する桁数、どの桁がというのは不定です。

前の実験で、a〜gをGNDに落として全桁点灯が確かめられてますから、表示基板の不具合ではありませんよね。

波形を見ました。いずれも全桁"8"表示です。

Ch1(赤)が入力側Dig1、Ch2(黄)が出力側Dig1、その次のCh2(黄)がaです。

出力側Dig1は変更前もっと短いパルスでしたよね。

セグaはDig1とタイミングが合っているように見えますが、これは変更前も全桁"8"表示のときはそうなっていました。

その下の図は一の位だけ"8"表示のときのDig1とaです。タイミングのずれは五桁表示まで同じです。

Vdd1の調整で明るくなり、状況が見えてきました。虫食い状態で転送されます。電卓に置いた数のうちいくつかの桁が転送表示されます。虫食いの桁は暗いままです。どの桁がというのは不定です。

inara1(2019/02/04 Mon 07:51) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^42: プレゼン電卓2

うまく動作しないですか。

>その下の図は一の位だけ"8"表示のときのDig1とaです。タイミングのずれは五桁表示まで同じです。

その波形のDig1とaのタイミングがなぜずれているのでしょうか。Digの波形がHレベルで、a〜gがLレベルとなったLEDだけが発光します。それがダイナミック点灯ですが、その原理は分かりますね。もしその波形が正しい(上がDig1、下がa)ならその桁のaは発光しません。

添付図のように最下位だけ1を表示させたときの全ての波形のタイミングは取れますか?下図のDigの順番は逆かもしれません。

最下位だけ1を表示させたときは、最下位のbとcのセグメントだけ光るので、Dig1がHレベルのときに、bとcだけがLレベルになります。そういう信号を取ってください。

全桁に渡って8表示にすると、全てのセグメントが点灯するので、配線間違いでaとgが逆だったというのは発見できません。また、桁の配線間違いも発見できません。darumaさんの波形のタイミングがずれているのは、桁信号か、またはセグメント信号の配線を間違えている可能性があります。最下位の桁だけ発光させればどこがおかしいのか分かるかもしれません。

daruma(2019/02/04 Mon 09:04) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^43: プレゼン電卓2

ありがとうございます。午前中仕事なので、帰ったら調べてみます。

パルスの長さではなく始まりが遅れるのがおかしいのですね。

inara1(2019/02/04 Mon 09:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^43: プレゼン電卓2

上の添付図は最下位だけ1を表示させていますが、他の数字にすれば、bとc以外のセグメントが正しいかどうかが分かります。

もちろん、最下位の表示と波形が正常でも2桁目のa〜gの配線が間違っている可能性もあります。1桁目を調べた後は、2桁表示にして2桁目を調べてみてください。そのような手順で一つずつ調べていってみてください。

今回、配線は見ていませんが、見たとしても接触不良までは分からないので、7セグの数字と波形で見るのが確実だと思います。

darumaさんだけでデバッグできるようになるといいのですが・・

daruma(2019/02/04 Mon 09:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^44: プレゼン電卓2

> darumaさんだけでデバッグできるようになるといいのですが・・

申し訳ありません。がんばります。

あ、打ち合わせがはじまるので。

daruma(2019/02/04 Mon 18:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^45: プレゼン電卓2

Dig1〜6を並べてみました。

Ch1(赤)がDig1、以下Ch2(黄)でDig2,3,4,5,6です。きれいに並んでいます。

その下に最下桁のみに"1を表示したときの"a〜gを並べました。Ch1(赤)は比較のためのDig1、以下Ch2(黄)でa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/04 Mon 18:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^46: プレゼン電卓2

"1"表示については確かめられたので、違うセグメントを使う"6"表示をしてみました。Ch1(赤)は比較のためのDig1、以下Ch2(黄)でa,b,c,d,e,f,gです。

個々のセグを網羅してはいませんが、セグメントの対応は間違っていないと思います。

daruma(2019/02/04 Mon 18:21) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^47: プレゼン電卓2

ところで、先日来「一の位のみに数字」の場合をDig1との対応で見てきましたが、そのあたりから私の頭でDigの呼び方が混乱していたようです。回路図時点から、最上位がDig1、下位に向かって2,3,4,5,6ですよね。

最下桁はDig6ですね。Dig1とはタイミングは合わなくていいのではないでしょうか。

それで、Dig6とa,b,c,d,e,f,gを並べてみました。表示は最下桁のみに"1"です。これはタイミングがあっていると見てよいのではないでしょうか。

また、昨日、「虫食い状態で転送、どの桁がというのは不定」と書きましたが、試行を重ねてみると、転送点灯するのは上から1,4,5桁のみで、そのうち点かないことのある桁もあります。2,3,6桁は何度試しても転送点灯されないことがわかりました。

daruma(2019/02/04 Mon 19:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^48: プレゼン電卓2

発見しました。

昨日C,Rの値を変更して、出力されるパルスの幅が大きくなったことをDig1で確認したのですが、他ピンも調べてみると、1,4,5は幅が広くなっているものの、2,3,6は以前の細いパルスのままです。転送されない桁に一致します。取り替えたC,Rの箇所があやしいですね。

でも、出てこなくなってるわけじゃなく改善前の波形が出てるって・・・。

daruma(2019/02/04 Mon 19:50) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^49: プレゼン電卓2

穴が有ったら入りたいです。

C,R変更の回路図

http://mpga.jp/akizuki-fan/data/img/4612.jpg

を見て、「あ、三か所ね」と軽率でした。六桁ぶん有るんですから変更は六か所ですよね。お粗末でした。

お騒がせしてお手を煩わせてしまいました。まことに申し訳ありません。お恥ずかしい。

ほっとしたので、ここで晩飯にします。作業は後ほど。きっといい報告ができると思います。

daruma(2019/02/04 Mon 22:50) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^50: プレゼン電卓2

うまくいきました。全桁転送点灯します。ただ、ときどき一桁虫歯になります。頻度は10回に一度くらいです。転送OFF/ONで再転送すると正常になります。どの桁が欠けるかは不定です。二桁以上欠けることはありません。

Dig各桁の入力側出力側を並べてみました。上から順にDig1〜6、Ch1(赤)が入力側、Ch2(黄)が出力側です。差が見えやすいようにSec/Divを400μSにしてあります。違いはまったく無いように見えます。転送が確実に行われるようにするには、220kΩをもう少し大きくすればいいでしょうか。330kΩくらいでどうでしょう。

※ 圧縮しなきゃ貼れませんでしたのでやや見づらいです。

このC,Rによる働きですが、素人理解で「ししおどし(鹿威し)」みたいなもの

https://naranosika.exblog.jp/14359943/

というイメージでいいでしょうか。

抵抗で水の流量調整、コンデンサで竹筒の容量にあてはめて。専門的にはなんというんですか。

inara1(2019/02/05 Tue 05:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^51: プレゼン電卓2

darumaさんはなぜDigとa〜gのタイミングがずれた波形の組み合わせをいつも出すのでしょうか。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4621.jpg

「その組み合わせでは発光しない」と前にも書いているはずです。Dig信号がHレベルになっている区間とa〜gがLレベルになっている区間が同じタイミングになっているLEDだけが発光するというのは分かりますか。

>六桁ぶん有るんですから変更は六か所ですよね。

当然です。表示部の回路

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4542.jpg

は74HC574を6個全て描いていませんが、3個という意味ではないのと同じです。

> うまくいきました

darumaさんの波形を見ても正常なのかどうか良くわかりません。

表示がチラつくのは、表示部の配線

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4572.jpg

の74HC574の9pinが開放になっているからだと思います。9pinはもともと小数点の信号(DP)ですが、darumaさんは小数点は不要として、配線しなかったところです。9pinは入力端子なので開放にしてはいけません(基本です)。6個の74HC574全ての9pinをGNDに接続してください。

前の投稿で「期待される波形」

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4615.jpg

を載せているので、darumaさんの判断でデバッグを進めてください。

daruma(2019/02/05 Tue 14:51) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^52: プレゼン電卓2

基本が身についていないのが弱みです。。

6個の74HC573全ての9pinをGNDに接続しました。

表示がチラつくことはもともとなかったのですが、虫歯(転送されない桁が有る)はやはり起きることが有ります。

1000pFを0.01μFに100kΩを220kΩにしたことでDig出力のパルス幅が広がり転送ができるようになったので、もう少し大きくすれば虫歯問題が解決するかと、220kΩを大きくしてみました。330kΩにすると入力側と同じ3msになります。270kΩにすると2.8msにまでなったのですが虫歯はやはり起きることがあります。1.7ms〜2.8ms内にあれば増減しても同じことでしょうか。現在は270kΩにしてあります。

このパルス幅ですが、数値で出てはいないので方眼目盛を見て判断しています。

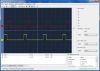

270kΩのときの波形はこうです。Ch1(赤)が入力側、Ch2(黄)が出力側です。

daruma(2019/02/05 Tue 14:58) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^53: プレゼン電卓2

> > うまくいきました

> darumaさんの波形を見ても正常なのかどうか良くわかりません。

結果的に転送表示ができた(虫歯桁が起きることがあるにしても)ということで(ほぼ)「うまくいった」と書きました。

提示いただいた「期待される信号波形(全桁8表示のとき)」との比較です。

私の波形も同じもの(Hは5Vありますが)になっていると思えるのですがいかがですか。デコ波になってはいますが。表示桁が四桁までは矩形波なのですが、それを超えるとこうなります。デコ波は大勢に影響ないのですよね。

虫歯がおきているときも波形に違いは見られません。

虫歯問題の解消には手詰まりです。すみません。

inara1(2019/02/05 Tue 16:01) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^54: プレゼン電卓2

虫歯というのはこの波形

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4627.jpg

のCh1の「デコ」のことですか。この波形がDig1〜Dig6の「入力側(電卓側)」なら問題ないです(以前の投稿で書いています)。

タイミング基板は、がDig1〜Dig6の入力側の波形の「立上がり部分」を使って狭いパルスを作っているので、「デコ」があってもDig1〜Dig6の出力側には「デコ」は出ていないはずです。表示基板はタイミング基板の出力側のDig1〜Dig6の信号を使っているので入力側に「デコ」があっても問題ないです。

出力側のDig1〜Dig6と、a〜gの波形が「期待される波形」になっていれば正常です。

daruma(2019/02/05 Tue 16:26) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^55: プレゼン電卓2

> 虫歯というのはこの波形の「デコ」のことですか。

いえ、そうではありません。転送したときときどき転送されない桁が発生する問題です。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4624&page=1

のときから、感覚的あいまいな呼び方を使ってすみません。

デコの件は問題ないとのことでしたが、「期待される信号波形」と同じと書くのに同じではない点として念のため付記したしだいです。

> 出力側のDig1〜Dig6と、a〜gの波形が「期待される波形」になっていれば正常です。

各Dig各セグもれなく合致していればということですね。見比べると同じかと思うのですが、さらに精査します。

inara1(2019/02/05 Tue 17:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^56: プレゼン電卓2

Dig1〜Dig6の「出力側(表示側)」に「デコ」は出ますか?

daruma(2019/02/05 Tue 17:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^57: プレゼン電卓2

> Dig1〜Dig6の「出力側(表示側)」に「デコ」は出ますか?

daruma(2019/02/05 Tue 17:15) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^58: プレゼン電卓2

Dig1〜Dig6の「出力側(表示側)」には「デコ」は出ません。

先ほどの件、精査しました。

Dig1〜6の入力側出力側はどれも同じ波形・タイミングです。

a〜gの各信号とDig3(1〜6同じなので代表として)を並べると、a〜gどれも同じ波形・タイミングです。

inara1(2019/02/05 Tue 18:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^59: プレゼン電卓2

Dig1〜Dig6の「出力側(表示側)」には「デコ」が出ないのなら「デコ」のことは忘れてください。

74HC573の9pinをGNDに接続しても、ときどき表示が出ないのは配線のハンダ不良ではないですか。ハンダ不良は配線の写真を見ても分からないので、配線を触ってみるとかしてどこが問題か探してください。

daruma(2019/02/05 Tue 19:18) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^60: プレゼン電卓2

> 「デコ」のことは忘れてください。

了解です。

> 配線のハンダ不良ではないですか。

こんなふうに基板はボードに固定して、スイッチをつまんでON/OFFしています。基板の配線が微妙に動くとも思えないし、スイッチをパチパチすると欠けていた桁が点灯したり別な桁が欠けたりするんです。

ハンダ不良とも思えないんですが・・・。すみません。よく点検してみます。

daruma(2019/02/06 Wed 20:46) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^61: プレゼン電卓2

DP入力をGNDに落とすのに、ほかの信号入力ピン同様各74HC573の9pinを芋づるにしてヘッダピンのGNDに接続していましたが、各9pinを各10pinに繋ぐかたちにしました。同じことだろなとは思うのですが、

各74HC573の出力ピン(抵抗)からLEDへ行く線を全て引き直しました。その際、以前書いて保留していた「中サイズLEDのピンアサインに都合よくf.g.a.b.c,d.eの並び順にしていたのをa,b,c,d,e,f,g順に改める」ことを行いました。ランド上を引いていた第六桁LEDへの配線も、上位桁同様空中配線としました。

入力ピンを芋づるに繋ぐ配線はルーペ目視確認とピンセットで引っ張ったりしてテスターで導通を確かめ、配線のやり直しはしないままとしました。

a〜gのフラットケーブルも並び順を変更し、Dig1〜6共に引っ張りと導通を確認しました。

こうして再稼働させましたが、状況は改善されません。

チャタリングのせいとかは考えられませんか。

inara1(2019/02/07 Thu 03:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^62: プレゼン電卓2

現状がどうなっているのかさっぱり分からないので、添付図の「出力側のDig1〜Dig6」と「a〜g」の波形を1つにまとめた図を見せてください(入力側Dig1〜Dig6の波形は不要)。電卓表示が「最下位のみ1」のときの波形です。

チャタリングというのはどこの波形のことですか。

表示基板で表示される数字は、「入力側Dig」の波形の立下りエッジでの「a〜g」のレベルです。その立下りエッジでa〜gのレベルが定まっていれば正常に表示されます。もしそのタイミングでa〜gの信号にチャタリングがあるのなら、その波形も見せてください。

daruma(2019/02/07 Thu 11:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^63: プレゼン電卓2

お待たせしました。

> 「出力側のDig1〜Dig6」と「a〜g」の波形を1つにまとめた図

Dig1とa〜g、Dig2とa〜g・・・・というまとめ方でいいでしょうか。

以降6枚掲示します。

例の抵抗は、先日書いたように270kΩに変えてみたあと、220kΩに戻してあります。

信号は個々の74HC573で2〜8pinと11pinに入るダイオードのカソード側から取っています。

電卓表示が「最下位のみ1」のときの波形です。

まず、Dig1とa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/07 Thu 11:53) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^64: プレゼン電卓2

Dig2とa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/07 Thu 11:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^65: プレゼン電卓2

Dig3とa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/07 Thu 11:55) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^66: プレゼン電卓2

Dig4とa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/07 Thu 11:56) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^67: プレゼン電卓2

Dig5とa,b,c,d,e,f,gです。

daruma(2019/02/07 Thu 12:13) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^68: プレゼン電卓2

Dig6とa,b,c,d,e,f,gです。

> チャタリングというのはどこの波形のことですか。

すみません。波形がということではなく、スイッチをパチパチするたびに桁が欠けたり正常になったり別な桁が欠けたりするもんですから、スイッチのせいかなあと思ったのです。

チャタリングらしい波形が見られたわけではありません。

(この実験ではなく複数桁を転送してみて「虫歯」が起きたときも起きないときも波形に違いは見られません。)

図は、転送スイッチがOFFのままの状態でキャプチャしています。

今まで触れませんでしたが、この電卓は1分ほどでAuto_OFFし表示が消えます。その時点で[ON/C]ボタンを押すと"0"表示になりキー入力を受け付けます。

今回の実験は、1試行(セグメントピンひとつ)ごとに電源を切り、プローブを付け替えたあと電源ON、以前書きましたが電源ONの時点で"CAL 1.5"と表示されるので、[ON/C]を押して"0"表示にしたあと"1"を入力するという手順でしています。

※ Digの呼び方と実際の桁ですが、

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4615&page=1

の図で「Digの順番は逆化もしれません」とおっしゃっているとおり

http://mpga.jp/akizuki-fan/data/img/4636.jpg

の右の波形の図で、Dig6〜1としてありますが、上位桁が1ですよね。

最初にご提示いただいた回路図

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4542.jpg

からそのようにおさえてきました。先日「最下桁のみ入力のとき」のあたりで一時私も勘違いしてしまいましたが。

inara1(2019/02/08 Fri 01:58) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^69: プレゼン電卓2

なぜ波形が6枚に渡っているのですか。

「出力側のDig1〜Dig6」と「a〜g」の波形を1つにまとめた図というのは添付図のことです(編集しました)。こうしないとタイミング関係が分からないのです。

波形を取り込んで単に提示するのではなく、darumaさん自身でその波形でいいのかを判断して欲しかったです。そのために1枚にまとめた図(期待される波形)を添付したのです。

>Digの呼び方と実際の桁ですが

添付図では修正しておきました。Dig1が最上位桁、Dig6が最下位桁で、Dig信号の走査はDig6→Dig1のようです。

波形の電圧・タイミングとも正常ですが、この状態で転送スイッチをONにしても正しく表示されないことがあるのですか。

「虫歯」とか「かけ」というのは一部の桁が表示されていないという意味ですか。波形の「デコ」のことだと思っていました。セグメント信号のときもそうでしたが、用語の定義をしないと誤解が生じます。

チャタリングというのは電卓のキーでなく、転送スイッチのことですか(これも曖昧)。

表示部の回路図

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4542.jpg

の74HC573の11pin(LE:Latche Enable)の電圧がLレベルになると入力が保持されるので、転送スイッチにチャタリングがあったとしても、最後に11pin電圧がHレベルからLレベルに下がったところでのa〜gの信号を保持することになるので問題ありません。

7セグメントLEDが表示されないというのは、74HC573の1pin(OE:Output Enable)がHレベルのときです。1pinをHレベルにすると74HC573の出力(Q0〜Q7)が開放になります。開放になると、その先の7セグメントLEDに電圧がかからないので消灯します。

この回路では、転送スイッチを1つにまとめるために、74HC573の1pinと11pinを互いに接続して、スイッチが「非表示」のときはその電圧がHレベル、「転送」のときはLレベルになるようにしてあります。そうすると、スイッチが「非表示」のときは、74HC573の内部にデータが取り込まれますが、出力は開放なのでデータは表示されません。スイッチを「転送」に切り替えると、74HC573の内部に取り込まれたデータが「保持(ラッチ)」され、それと同時に74HC573の出力に、保持されたデータが出力されます(そのデータが表示される)。

もし、表示されない桁が発生するとしたら、その桁の1pinがHレベルになっている(あるいは中途半端な電圧になっている)のかもしれません。

表示されない桁が発生するのは「ときどき」だそうですが、正常表示される桁と表示されない桁の74HC573の1pin電圧(波形を見たほうがいい)を比較してみてください。波形を観測する場所は「1pinにつながっている配線」でなく1pinそのものです。

daruma(2019/02/08 Fri 09:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^70: プレゼン電卓2

> なぜ波形が6枚に渡っているのですか。

すみません。6通り×7通りのことかとこの6まいをさらに貼り合わせた図を求められているのかと迷ってしまいました。編集のお手間をとらせてしまって申し訳ありません。

> darumaさん自身でその波形でいいのかを判断して欲しかったです。

Dig6とa〜gの図(6枚目)を見て、タイミングが正しく合っていること、他のDigでは当然合っていない、だからこれで正常ということは読み取りました。

> 「虫歯」とか「かけ」というのは・・・・用語の定義をしないと誤解が生じます。

おっしゃるとおりです。転送表示されない桁が出ることは状況をなんども説明したつもりでいました。伝わっていなかったのですね。

「チャタリング」についても言葉足らずでした。

> 転送スイッチにチャタリングがあったとしても、最後に11pin電圧がHレベルからLレベルに下がったところでのa〜gの信号を保持することになるので問題ありません。

なるほど、わかりました。

> 正常表示される桁と表示されない桁の74HC573の1pin電圧(波形を見たほうがいい)を比較してみてください。

"888888"を入力した場面です。図の左側が転送OFF時右側が転送ON時です。Ch1(赤)で最上位桁(Dig1)の、Ch2(黄)でその下の桁(Dig2)の、74HC573の1pinそのものを見ていて、転送ONでCh2の桁が転送されず欠けている情況が起きているところです。

ちゃんとLレベルになっていると見えます。他の桁でも調べてみましたが同様です。

スイッチ操作からひと呼吸(0.3秒位?)遅れてH/Lが変わるのですね。

転送OFF時にちらちらとヒゲが見えますが、これはノイズでしょうか。電卓ON時に出ていて、入力した桁が増えるとヒゲが多くなります。電卓が自動OFFすると、このヒゲは無くなります。

的外れな報告かもしれませんが、電卓自動OFFで電卓側LEDが無表示になったとき、転送スイッチOFF/ONを続けると、転送表示されていたものがそのまま表示され続けたり一桁だけ表示されたりということが起こります。

daruma(2019/02/08 Fri 10:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^71: プレゼン電卓2

74HC573の出力側(19pin)を見てみました。

転送OFFで0.75Vくらい(5Vまでは上がらない)、転送ONで表示が有る桁はLになりますが、欠けた桁はHです。

他の出力ピンでも同様になります。

転送に成功した場合と失敗した場合との違いがありました。

と言っても、これは「こうなるから点かない」「点かないのだからそうなっていて当然」ということですね。問題はなぜそうなるのかですものね。

inara1(2019/02/08 Fri 11:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^72: プレゼン電卓2

表示部の回路図

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4542.jpg

では、6個の74HC573の1pin(OE)は全てつながっているはずのに、正常に転送された桁とされていない桁の1pin電圧が違うのはなぜでしょうか。実際はつながっていないということです。その原因を探ってください。

daruma(2019/02/08 Fri 11:19) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^73: プレゼン電卓2

1pin電圧は同じだと思っていますが、図でHレベルが赤と黄色で少し違って見えることですか?

上の投稿で書いたのは19pinですが。

inara1(2019/02/08 Fri 12:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^74: プレゼン電卓2

> 1pin電圧は同じだと思っていますが、図でHレベルが赤と黄色で少し違って見えることですか?

その波形は同じという意味なのですか。図に説明文を入れたほうがいういです(面倒かもしれませんが)。1pinがどちらも0Vでも、一方が表示されないのなら表示されないほうの74HC573が壊れているのではないですか。

daruma(2019/02/08 Fri 13:05) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^75: プレゼン電卓2

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4644.jpg

の図のことですね。

>> 図の左側が転送OFF時右側が転送ON時です。

>> Ch1(赤)で最上位桁(Dig1)の、Ch2(黄)でその下の桁(Dig2)の、74HC573の1pinそのものを見ていて、転送ONでCh2の桁が転送されず欠けている情況が起きているところです。

>> ちゃんとLレベルになっていると見えます。他の桁でも調べてみましたが同様です。

図中に説明添えるよう心がけます。すみません。

> 表示されないほうの74HC573が壊れているのではないですか。

それが、再試行すると表示されるという「時々〜ことが有る」症状なのがやっかいです。

74HC573個々の不調なんですかね。昨夜全桁表示で「星取表」を作ってみたのですが、60回ほどの試行で失敗桁が出たのが十数回、発生桁は6個すべてにわたっていました。ソケット付けにすれば取り替えてみられたのですが、LED高さ(厚み)との兼ね合いと、40円のICに50円のソケット付けるのは数が多いだけにためらわれて・・・・。

まずプロトタイプだけでもそうすればよかったですね。かねてよりinara1さんにはそう勧められていたのに、反省です。

もう1枚若干違う配線図で作ってみようとして、空中配線用の細い線材(現行のはやや太くてかさばったので)が届くのを待っているところです。

inara1(2019/02/08 Fri 15:44) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^76: プレゼン電卓2

基板を作り直すのなら、検証しやすくするために、添付図のように回路を変えてください。

darumaさんに紹介した回路ではスイッチは1つだけでしたが、こちらで動作確認したときは、添付回路のように「転送スイッチ」と「表示/非表示スイッチ」の2個にしていました。

添付回路では、表示/非表示スイッチを非表示側にすると表示は全桁消えますが、表示側にした状態で、転送スイッチを「データ筒抜け」にすると、電卓の表示がそのまま表示されます(電卓の表示を変えるとそのままコピーされる)。転送スイッチを「保持」にすると、そのときの表示が保持(ラッチ)されます。

「表示/非表示スイッチ」と「表示」側にし、転送スイッチを「データ筒抜け」側にしておけば、電卓の表示を変えるたびに、いちいち保持スイッチをOFF→ONとしなくても、電卓表示がそのまま表示されます。

こちらで動作確認したときは、最終的にスイッチを1つにまとめているので、1つにまとめたことが動作不良の原因ではないはずです。2つのスイッチはどちらも、1方がGND、他方が開放なので、最終的に1つにまとめるのは簡単です。

daruma(2019/02/08 Fri 16:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^77: プレゼン電卓2

ありがとうございます。

そのようにします。

daruma(2019/02/08 Fri 17:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^78: プレゼン電卓2

大サイズLED用に少しでも短く詰めた表示基板を、あとはLED基板と空中配線で繋ぐところまで作ってあるのですが、これのOEからスイッチへいく線を分離してラッチスイッチを設けるように描き変えてみました。二重線で示した線です。スイッチをまとめる線は74HC573の腹の下でクロスするジャンパ線を既に引いてあるので(点線)、OEピンに行くところを切り離しておけばよいかと思いますがどうでしょう。

実験成功の暁には二重線を廃止して点線を生かせばスイッチをひとつにできると考えました。

inara1(2019/02/09 Sat 02:05) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^79: プレゼン電卓2

>スイッチをまとめる線は74HC573の腹の下でクロスするジャンパ線を既に引いてあるので(点線)

新規に基板を作るのではないですか。今の基板をいじるという話なら勝手にやってください(ICの交換はできませんが)。

daruma(2019/02/09 Sat 06:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^80: プレゼン電卓2

うわっ、たいへんだ。

(今の基板をいじるのでなく別に作りかけている物でのつもりだったのですが)

心を入れ替えて仕切り直します。ICソケットも使います。

詳しく点検してくださってありがとうございます。

※ ご指摘の点は切り離すとして点線にしてあったところですが、jpegにすると判別しにくかったですね。失礼しました。

inara1(2019/02/09 Sat 08:11) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^81: プレゼン電卓2

てっきり、今の基板を改造してスイッチ2個の方式にするのかと思っていました。新規に作るのならICの下側の点線の配線は不要ですね。最終的に1個のスイッチにする場合はD.SWとL.SWをつなぐだけです。

daruma(2019/02/09 Sat 08:35) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^82: プレゼン電卓2

> ICの下側の点線の配線は不要ですね。

1pinに繋がない状態で敷設しておけば、これを生かせばスイッチ一本化と考えました。空中配線廃絶運動(貫徹ではなく削減ですが)でそのほうがいいかと。ICの腹の下になるのであとからジャンパというわけにはいきませんし。でも、各ICに追加じゃなく両スイッチを繋ぐ1本を追加するだけですものね。そうします。腹の下GND配線もクロスさせずシンプルに真直ぐで済みますし。

daruma(2019/02/09 Sat 09:33) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^83: プレゼン電卓2

あらためて描きなおしました。

各74HC573のGNDを繋ぐ空中配線がくやしいのですが、DPの出力側(12pin)はGNDに落としちゃいけませんか。それができればGNDを繋げるんですが。

inara1(2019/02/09 Sat 17:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^84: プレゼン電卓2

札幌は記録的寒さのようですがこちらは雪が積もり始めました。

daruma(2019/02/09 Sat 18:00) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^85: プレゼン電卓2

北海道じゅうとても寒いです。-30℃を下まわったところもあります。札幌は日中も-8℃くらいでしょうか。雪道は硬くキシキシした踏み応えで、あちこち交通事故が多発しています。

そちらも雪景色ですか。千葉の孫がちっちゃな雪だるま作った写真を送ってきました。

わが家周辺は大規模な除雪排雪が入った直後で玄関先の道はガランとしていて、迫力ある写真は撮れません。

新規表示基板、せっせと作っているところです。

daruma(2019/02/13 Wed 15:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^86: プレゼン電卓2

新規製作の表示基板、配線不良がなかなか解決できず時間がかかってしまいました。遠くへ引く空中配線にジュンフロンETFE線だと硬くて折れやすいので、極細の撚り線

https://www.marutsu.co.jp/pc/i/8091/

を使ったのですが、ぼさぼさになった先がほんの少し残ってブリッジしていました。撚り線は必ず撚ってハンダあげしてから使うようにしているのですが、外して付け直ししたりするうちにランドに屑が残ってしまったようです。

さて、LEとOEを別々のスイッチにしたバージョンができあがりました。

ふたつのスイッチがそれぞれ機能します。

ふたつのトグルスイッチを並べて一緒に動かしてみました。手の動きに失敗することもありますが、転送失敗桁は起きません。

そこで、基板内でひとつにする前段階でスイッチの端子に両方のスイッチ配線を集めてみました。すると、転送失敗桁が起きてしまいます。頻度は前作同程度で10回に一度くらいです。ひとつのスイッチにまとめるとだめなんです。手動操作では起きないほんのわずかなタイミングの違いが問題なのでしょうか。

※ 2回路トグルスイッチにしてみました。これでも転送失敗桁は起きます。

inara1(2019/02/14 Thu 07:57) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^87: プレゼン電卓2

スイッチ2個では正常で、1個にまとめると誤動作するのですか。こちらでは大丈夫でしたが不思議です。

1個にまとめるとダメならスイッチ2個にしますか。1個だと、消灯後再表示できない(同時に転送してしまうため)ですが、2個にすれば、消灯後でも、保持してあったデータを再表示できます。

今後、残りの表示部を作ると思いますが、表示部の消費電流が大きいので、三端子レギュレータは複数の表示部ではなく、表示部ごとに入れたほうがいいと思います。元の電源電圧はいくつなのでしょうか。

daruma(2019/02/14 Thu 09:14) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^88: プレゼン電卓2

スイッチ2個を手動で順序良く切り替えるとうまくいくのですが、瞬時に2線が切り替わると、その「瞬時」のわずかな違いによって失敗することがあるという感じです。いっそ瞬時ではないくらいのズレがあれば失敗しないと、使った感じとしてはそんなようすです。

> 1個にまとめるとダメならスイッチ2個にしますか。

使用者が毎回2個を操作するのですか。操作性が少々悪くなりそうですが、それでもいいです。

> 三端子レギュレータは複数の表示部ではなく、表示部ごとに入れたほうがいいと思います。

わかりました。省スペースの配線図で7穴ぶん空地ができましたから、なんとか収まればと思います。ヘッダからは空中配線でかわして。大型LED対応の省スペースは、主義を曲げて抵抗を立てることにします。

それとも、電源9個載せ基板を別に設けるほうがいいかな。

> 元の電源電圧はいくつなのでしょうか。

現在は9Vでやっていますが、ACアダプターを何ボルトのものにするか自由度はあります。低損失の三端子レギュレータで損失と発熱を抑えるほうがよいですか。

今日はこれから仕事で夜の会合付きです。机に向かうのは明日までお預けになりそうです。

inara1(2019/02/14 Thu 13:30) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^89: プレゼン電卓2

>いっそ瞬時ではないくらいのズレがあれば失敗しない

そうであれば、添付図のような「中点OFF付きトグルスイッチ」を使うというのはどうでしょうか。このスイッチなら、同時に切り替わらないし、中点位置にすれば「データ筒抜けモード」にもできます。配線はほとんど変更ありません。

中点OFF付きのトグルスイッチは2回路のものが必要ですが、秋月のこれ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07399/

が該当します。

>現在は9Vでやっています

9Vだと発熱が大きいです(表示部の消費電流が250mAなら1Wの発熱)。スイッチングACアダプタを使っているのなら、6Vにすれば発熱は0.25Wに抑えられます。

>低損失の三端子レギュレータで損失と発熱を抑える

LDO(低ドロップアウト)の三端子レギュレータは入出力間の最低電圧が低いだけで、元電源の電圧が9Vなら普通の三端子レギュレータと発熱量は同じです。

しかし、LDOの三端子レギュレータを使って、元電源の電圧を6VとすればLDOを使う意味があります。普通の三端子レギュレータは入力電圧を6.5V以上にしないと5Vの出力電圧が出ませんが、LDOの三端子レギュレータは入出力電圧差が1Vでも大丈夫です。

daruma(2019/02/15 Fri 14:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^90: プレゼン電卓2

中点OFF付きトグルスイッチ案ありがとうございます。手もとにあったスイッチで作りました。図は変更箇所周辺です。

意図どおりの切り替わり方はするのですが、残念ながら失敗桁が発生します。数十回の試行ですが、頻度は減ったように思います。50回に数度ほどです。前投稿で「いっそ瞬時ではないくらいのズレがあれば失敗しない」は、その際の数十回では起きなかったのか、あるいはなにか気づいていない条件のようなことがあるのか、いずれにしても不正確な状況報告で申し訳ありませんでした。

自分使いなら心得て使うのですが、人に渡すものなのでそうもいきません。困りました。

電源の件、現時点ではバラックだし発熱おかまいなしで(試運転程度ではほとんど発熱は感じません)やってますが、実製作では抑えなければなりませんね。

> LDO(低ドロップアウト)の三端子レギュレータは入出力間の最低電圧が低いだけで、元電源の電圧が9Vなら普通の三端子レギュレータと発熱量は同じです。

それはわかります。6Vアダプターで5Vが得られるようにと考えました。

なんじゃらほい(2019/02/15 Fri 19:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^91: プレゼン電卓2

お二方ともお久しぶりです。

何かうまく行ってないようなので、色々と原因を考えてみたのですが、あがっているデータを見る限りでは、特定困難だと思います。

実際にラッチ不良が起きたときのラッチICの波形をロジアナなどで捉えられれば、はっきりするのでしょうが、アマチュアの電子工作ではそうも行かないのは歯がゆいですね。

症状と発生状況と発生頻度を見る限り、ラッチタイミングの問題だろうとは思いますが、思いつく原因と発生頻度が一致しません。

私が思いつく原因なら「発生確率は桁不定で50%近く」になりますが、どうやらそれよりも大幅に低い模様です。

とはいえ、現状まだ問題を抱えていて、思いつく原因があるのなら、それを元に対策を考えてみようということでざっとやってみました。

思いついている原因はLE端子に加えられているクロック信号の、ラッチ実行スイッチによる不適切な途切れではないかと。

それを図にしました。

で、対策はクロックを断続的にして、不適当な途切れが起きないようにしてみる。 ということです。

原因がはっきりしない段階で、無責任な口出しをして他人の手を煩わせるのは気が引けますので、断続的にクロックを生成するプログラムを書きました。(スイッチ部を工夫すればラッチ操作も同時にできそうです・回路図参照)

以下はそのHEXです。マイコンは16F87です。(回路図は原因考察図の下にあります。)

:020000040000FA

:10000000831660308F000F308600BC30850081176A

:1000100007309C008312850186010030AD00BA20B4

:100020002E08A6000130AD00BA202E08A70018281F

:10003000851B1828EC20851B1828EC20851B182808

:10004000EC20851B12282708A80005193D288519D2

:100050004928051A55280618612886186D2806199A

:100060007928861985282528A80B2528851F362854

:10007000EC20851F3628F22018280530A900051D20

:100080002728A90B3F28851491208510051946289B

:1000900025280530A900851D2928A90B4B28051402

:1000A000912005108519522825280530A900051E24

:1000B0002B28A90B5728051791200513051A5E2830

:1000C00025280530A900061C2D28A90B63288617B2

:1000D0009120861306186A2825280530A900861C59

:1000E0002F28A90B6F28061791200613861876284B

:1000F00025280530A900061D3128A90B7B28861666

:10010000912086120619822825280530A900861D0F

:100110001828A90B872806169120061286198E2802

:1001200034282608AA00D020AA0B9328080083169A

:1001300003178C189928831203132D0883120317B1

:100140008D00831203132E08831203178C0083166D

:1001500003178C130C158B1355308D00AA308D00AE

:100160008C14831603178C18B3288B170C11831269

:10017000031308002D08831203178D00831603173D

:100180008C130C14831203170C0883120313AE0094

:10019000080000000000000000000000000008004F

:1001A0001330A100000000000000A10BD2280000C5

:1001B000000008006430A300000000000000000000

:1001C000000000000000A30BDC2808003230A4006F

:1001D000D020A40BE82808006430A400D020A40B91

:1001E000EE2808002830A500E620A50BF42808001A

:1001F0006430A500E620A50BFA280800C930A50048

:08020000E620A50B002908000F

:02400E00503F21

:02401000FD3F72

:0642000015000A00000099

:00000001FF

やっていることは、クロック生成スイッチが押されたら、10mS毎に再チェックを3回行い(チャタリング対策)、それでもSWがONなら、アクティブになっている桁をサーチ。

検出された桁が再度アクティブか複数回チェックし、OKなら、一定時間該当ポートをONにし、時間が過ぎたらOFFにします。

同じ桁の多重処理を防止するために、桁信号がLOになるまでループします。

LOになったら別のアクティブな桁がどれかをスキャンします。

それを指定回数繰り返します。

クロック生成スイッチはNC/NO端子のあるモーメンタリー(押したときだけ動作する)スイッチの方が操作性は良さそうです。

「クロックを送る回数」は最低は「各桁1回」で問題ないはずですが、スイッチによっては数十ミリ秒のチャタリングが起きる可能性があるので、6桁×9〜10回(処理時間最大180mS)行い、その後クロックの生成を停止します。

クロックの生成が終了したら、スイッチの解放待ちループを行い、その後200mSのウェイトが入っています。

モーメンタリーSWを使いパルス生成とラッチを同じスイッチで同時に行う場合は「1秒押し」という感覚でやるとうまく行くはずです。

押し時間があまり短いとクロック送出中にスイッチがオフになりラッチ不良となる可能性があります。

押し時間が短いなら、送りターン回数が少ない方がラッチ不良の可能性が少なくなります。

ポートのON時間(ラッチパルス長)はHEXの最後から2行目の15(HEX)で100μ秒×HEXの値です。

H'15'なら10進では20なので、現在の値は2mSです。

連続送信ターン数はHEXの最後から2行目の0A(HEX)で10進数では10で10回です。

パルスの時間も、送り回数ターン数もEEP領域を書き換えれば変更可能ですが、チェックサムが行の最後にあるので、そちらも変更しないとエラーで書き込めなくなります。

計算方法は過去ログにありますが、簡単に言うと「1増やしたらチェックサムから1を引く」です。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=2638&page=1

daruma(2019/02/15 Fri 19:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^92: プレゼン電卓2

なんじゃらほいさん、お久しぶりです。

プログラムと回路例ありがとうございます。

16F87は以前買っておいたのがあるので、これから実験させていただきます。

daruma(2019/02/15 Fri 22:58) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^93: プレゼン電卓2

ブレッドボードに組んで動きました。

セッティングは、

a〜gのセグメント信号はそのまま表示基板へ、

Dig1〜6はブレボの入力1〜6へ

ブレボの出力1〜6を表示基板のDig1〜6入力へ

表示基板のスイッチは従来どおり取り付け

ブレボに5VとGND

としました。これでいいですか。

説明図にある

「表示回路の1N4148カソードへ」は、現在トグルスイッチが付いているところのことでしょうか。

操作は

転送OFFにしておいて電卓に数を置く

ブレボのボタンをひと押し

転送ONにすると転送表示

これでいいでしょうか。

失敗桁が発生すること無く転送表示されます!!

「転送OFFにしてボタンを押し転送ON」が1回分ワンセットの操作ということですか。

これがワンアクションになるといいのですが。

> クロック生成スイッチはNC/NO端子のあるモーメンタリー(押したときだけ動作する)スイッチの方が操作性は良さそうです。

とは、通常のタクトスイッチではなくノーマリクローズのものにということでしょうか。図ではNC側になっていますね。

inara1(2019/02/16 Sat 03:56) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^94: プレゼン電卓2

なんじゃらほいさんありがとうございます。

なんじゃらほいさんの方法で誤動作がなくなるのならその方法でやってください。

これからしばらくは、なんじゃらほいさんとのやり取りが続くと思うので、しばらく引っ込んでいますが、このスレも99間近なので、新規スレを作ったほうがスッキリすると思います。

daruma(2019/02/16 Sat 08:53) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^95: プレゼン電卓2

ありがとうございます。

お言葉に甘えて、inara1さんの操作部基板で74HC14の部分を何じゃらほいさんのマイコン16F87に置き換えたかたちで再製作させていただきます。表示部はinara1さんご提示の回路を基本的にそのままで。

inara1さん、そうおっしゃらず引っ込まないで引き続きよろしくお願いします。

残された問題は、転送表示と次の入力にかかわる操作をできるだけ簡単でわかりやすいものにしたいことです。

理想を言えばボタン一発、それがトグルスイッチであっても一発だとありがたいのですが。

表示部が複数(現在のところ9個)あって、

・電卓に数を置く

・転送ONになった表示部に転送表示

・電卓をクリアし別の数値を置く

・転送ONになった表示部に転送表示

・既に表示しているところはそのまま保持

の繰り返しになります。

消すのは個々の表示部で非表示にでも、オールクリア(なんなら電源再投入)ででもかまいません。

daruma(2019/02/16 Sat 10:35) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^96: プレゼン電卓2

先日inara1さんから、LEDの総電流が多くなるので三端子レギュレータは各表示部ごとに設けてはというお話でしたが、考えてみるとLED電源は2SJ334による電圧調整を経て供給ですよね。個々にというわけにはいかないと思います。

1.5A出せる

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07903/

かそれに加えて低損失の

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09262/

を使って一括供給でどうでしょう。

あるいは、5Vの大きめなACアダプターで直接というのはどうでしょう。点灯するLEDの数が変わると負荷変動による電圧変動が大きいですか。

今日は午後少年少女発明クラブの活動日で、もうすぐ出かけます。

なんじゃらほい(2019/02/16 Sat 18:11) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^97: プレゼン電卓2

>説明図にある

>「表示回路の1N4148カソードへ」は、現在トグルスイッチが付いているところのことでしょうか。

仕様はラッチと表示が別になった以下の回路図に基づくものです。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4653.jpg

ラッチスイッチを別にするなら、クロック生成と共用しようという狙いがあります。

>操作は

>転送OFFにしておいて電卓に数を置く

>ブレボのボタンをひと押し

>転送ONにすると転送表示

>これでいいでしょうか。

これでも動きます。

>失敗桁が発生すること無く転送表示されます!!

安定してそうなら良いですが過去の事例を見ると???ですね。経過を見守ります。

>「転送OFFにしてボタンを押し転送ON」が1回分ワンセットの操作ということですか。

>これがワンアクションになるといいのですが。

回路図ではそれを狙った提案を含んでいました。

>> クロック生成スイッチはNC/NO端子のあるモーメンタリー

>>(押したときだけ動作する)スイッチの方が操作性は良さそうです。

>とは、通常のタクトスイッチではなくノーマリクローズのものにということでしょうか。

>図ではNC側になっていますね。

これは、SWをどちらの基板に置くのかを決めていなかった為判りにくくなっていますが、NC側につながるのは表示板側のラッチ・解放の配線、NO側につながるのはクロック生成用の配線です。

グランドを共用するのであれば何処に置いてもこれで動くと思われますが、SWはロジックICに近い表示基板側に置くのが基本です。その説明が図にも本文にもなかったので判りにくかったですね。

マイコン側ではそこそこ安定して16ピンがグランドレベルになりさえすれば、クロックの生成を開始するのでケース内ぐらいは引き回せる配線です。

さて前回の投稿で、押しボタンスイッチの方がよいとしながら、結局、トグルスイッチ向き仕様になっていたので、パラメーターを見直し、モーメンタリーの押しボタンスイッチ向きに変更したものを書きました。好きな方を使って下さい。(重要な更新済み)V0219

:020000040000FA

:10000000831660308F000F308600BC30850081176A

:1000100007309C008312850186010030AD00AE20C0

:100020002E08A6000130AD00AE202E08A70018282B

:10003000851B1828E620851B1828E620851B182814

:10004000E620851B12282708A80005193D288519D8

:100050004928061855288618612806196D2886191A

:1000600079282528A80B25280517851F3528E02085

:10007000851F3528EC20051318280530A900051D1B

:100080002728A90B3F2885148520851005194628A7

:1000900025280530A900851D2928A90B4B28051402

:1000A000852005108519522825280530A900061C31

:1000B0002B28A90B572886178520861306185E283B

:1000C00025280530A900861C2D28A90B63280617B2

:1000D0008520061386186A2825280530A900061DE4

:1000E0002F28A90B6F2886168520861206197628D8

:1000F00025280530A900861D2528A90B7B28061672

:10010000852006128619822832282608AA00C420D3

:10011000AA0B87280800831603178C188D288312D2

:1001200003132D08831203178D00831203132E0867

:10013000831203178C00831603178C130C158B1373

:1001400055308D00AA308D008C14831603178C183F

:10015000A7288B170C118312031308002D08831294

:1001600003178D00831603178C130C1483120317C7

:100170000C0883120313AE0008000000000000000A

:1001800000000000000008001330A1000000000083

:100190000000A10BC6280000000008006430A30086

:1001A0000000000000000000000000000000A30BA1

:1001B000D02808003230A400C420A40BDC2808009A

:1001C0006430A400C420A40BE22808001430A50069

:1001D000DA20A50BE82808002830A500DA20A50BB6

:1001E000EE2808006430A500DA20A50BF4280800EA

:0C01F000C930A500DA20A50BFA28080091

:02400E00503F21

:02401000FD3F72

:06420000150002000000A1

:00000001FF

基本的には同様なシーケンスですが、プッシュスイッチに最適化したため定数が変更されています。

クロック生成スイッチが押されたら、100mS毎に再チェック(以前は10mS)を3回行い(押しむら、チャタリング対策)、それでもSWがONなら、アクティブになっている桁をサーチ。

検出された桁が再度アクティブか複数回チェックし、OKなら、一定時間該当ポートをONにし、時間が過ぎたらOFFにします。

同じ桁の多重処理を防止するために、桁信号がLOになるまでループします。

LOになったら別のアクティブな桁がどれかをスキャンします。

それを桁数分最低1ターン、最大2ターン(以前は10ターン)行います。

「クロックを送る回数」は最低は「各桁1回」で問題ないはずなので、6桁×1〜2(処理時間21〜36mS、前回仕様は最大180mS)行い、その後クロックの生成を停止します。

クロックの生成が終了したら、15ピンをONにします。(新機能)

15ピンはLEDなりトランジスタを介してブザーを鳴らすなりしてラッチ完了・SW解放タイミングの目印として下さい。

配線が面倒なら解放でも問題ありません。

スイッチの解放安定待ちとして200mSのウェイトが入っています。

解放待ちウェイトが経過したら、15ピン(LEDやブザー)をOFFにし、SWの入力待ちに戻ります。

前回同様ラッチパルス長はHEXの最後から2行目の15(HEX)で100μ秒×HEXの値です。

H'15'なら10進では20なので、現在の値は2mSです。

連続送信ターン数はHEXの最後から2行目の02(HEX)で10進数では2で2回です。

パルスの時間も、送り回数ターン数もEEP領域を書き換えれば変更可能ですが、行の最後二桁がチェックサムなので、そちらも変更しないとエラーで書き込めなくなります。

計算方法は過去ログにありますが、簡単に言うと「1増やしたらチェックサムから1を引く」です。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=2638&page=1

マイコンの操作不要のクロック送信0.5秒 インターバル1.5秒のインターバル版 V0219

:020000040000FA

:10000000831660308F000F308600BC30850081176A

:1000100007309C008312850186010030AD00AA20C4

:100020002E08A6000130AD00AA202E08A700232824

:10003000851B1828E220851B1828E220851B18281C

:10004000E220851B12282708A800051939288519E0

:1000500045280618512886185D280619692886192A

:1000600075282528A80B25280517F420EE20051350

:1000700023280530A900051D2728A90B3B28851436

:10008000812085100519422825280530A900851DE5

:100090002928A90B472805148120051085194E2809

:1000A00025280530A900061C2B28A90B53288617E4

:1000B0008120861306185A2825280530A900861C99

:1000C0002D28A90B5F28061781200613861866289D

:1000D00025280530A900061D2F28A90B6B28861698

:1000E000812086120619722825280530A900861D50

:1000F0002528A90B772806168120061286197E2846

:1001000032282608AA00C020AA0B832808008316DC

:1001100003178C188928831203132D0883120317E1

:100120008D00831203132E08831203178C0083168D

:1001300003178C130C158B1355308D00AA308D00CE

:100140008C14831603178C18A3288B170C11831299

:10015000031308002D08831203178D00831603175D

:100160008C130C14831203170C0883120313AE00B4

:10017000080000000000000000000000000008006F

:100180001330A100000000000000A10BC2280000F5

:10019000000008006430A300000000000000000020

:1001A000000000000000A30BCC2808003230A4009F

:1001B000C020A40BD82808006430A400C020A40BE1

:1001C000DE2808001430A500D620A50BE42808007E

:1001D0002830A500D620A50BEA2808006430A50029

:1001E000D620A50BF0280800C930A500D620A50B05

:0401F000F6280800E5

:02400E00503F21

:02401000FD3F72

:064200001500190000008A

:00000001FF

daruma(2019/02/16 Sat 18:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^98: プレゼン電卓2

> 安定してそうなら良いですが過去の事例を見ると???ですね。経過を見守ります。

74HC14版では失敗がおきたなあというくらいの試行回数で起きなかったので"!!"と思ったのですが、そうですね。もっとたっぷり試行回数を積んでみます。

> >これがワンアクションになるといいのですが。

> 回路図ではそれを狙った提案を含んでいました。

すみません。そこが読み取れませんでした。

基本的なシーケンスの説明ありがとうございます。

だんだんわかってきました。

> クロックの生成が終了したら、15ピンをONにします。(新機能)

いいですね。「転送READY」ということですね。

これで99返信になりました。新スレッドを立てますので、そちらでお願いいたします。

daruma(2018/10/13 Sat 10:15) [ 編集 ] [ 返信 ]

プレゼン電卓

新ネタのご相談です。

例の『お知らせ座布団』の友人からの話です。

高齢者相手の「終活相談」のような場をイメージしてください。

「コレにいくら、コレコレにいくら・・・総額これくらい」と数字をあげて説明する場面です。

Excelで作ればと提案したのですが、タブレットやノートPCでは小さすぎ、プロジェクタでは大がかりすぎ、高齢者には画面上での表示がなじみにくく、現在はA3サイズのホワイトボードに文字を貼り数字はマーカーで書き入れているそうです。

電卓を使いながら、「これを」というところで「ここに」とボタンを押すと、その数字を取り出して保持(ラッチというんでしょうか)し外部に表示、電卓が次の局面に進んでも外部表示は残っているかっこうです。

計算機から作るのは遠大すぎます。電卓から取り出すのに液晶ではやっかいそうで、7セグLED表示ならと探したらこんなもの

https://www.amazon.co.jp/dp/B07FP7GMM2/ref=pe_492632_159100282_TE_item

を見つけて、中国直送で十日ほどかかって既に到着しています。

必要な桁数は7桁でこの電卓は6桁なのですが、最下位は"0"をゲタばきさせて見かけ上7桁でかまいません。下3桁くらいは"000"でもよいのですが、電卓側に見えないけど生きている桁があると誤操作のもとかと、全6桁を生かすほうがよいと考えます。

7セグ×6桁の信号線を取り出して保持するとなると大ごとでしょうか。

図で表示欄は7か所にしていますが、実際は9か所必要です。回路ができれば、それをいくつでも並べればいいんですよね。

電源は電卓(CR2032を使うようになっています)と表示回路用、大きなLEDを光らせるので取り出した信号線でそのままではなく増幅してと、そんな感じでしょうか。

付属の7セグLEDは3桁のもので"SP410361N"という型版です。調べてみると、"SP41"はアノードコモン"SP42"はカソードコモンのようですから、これはアノードコモンだと思われます。

http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=2417

表示のクリアは、全欄いっしょにクリアのボタンで、その際最下位の"0"が残れば0表示ということで違和感ないと思います。

お忙しいところ申し訳ありません。motomuraさんのネタのあとでけっこうですので、よろしくお願いいたします。

inara1(2018/10/13 Sat 10:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: プレゼン電卓

さっそく新ネタですか。

その電卓キットに使われている7セグLEDは、以前改造した「2線式電圧計」

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=thread&id=317&page=7#id317

の表示に使われている3桁LED

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09051/

と同じ端子配列ですね。2線式電圧計のLEDはずいぶん小さいのですが、電卓キットのは高さ15mmくらいはありそうです。

その7セグLEDはダイナミック点灯なので、その配線から数字を取り出すにはシフトレジスタというデジタルICを使う必要があります。レジスタという名前がついているように、シフトレジスタは記憶素子なので数字を保持できます。

こういう処理はPICマイコンでやれば簡単にできると思います(私はまだPICをマスターしていません)。なんじゃらほいさんがPIC版を考えてくれるかもしれません。

電卓に表示された数字を別のディスプレイに転送するのは、「転送スイッチ」を押すのでしょうか。転送スイッチを押すたびに、ディスプレイの上の段から下方向に数字が埋まっていくという感じでしょうか。他にオールクリア(9個全部を000000にする)のスイッチも必要ですね。

daruma(2018/10/13 Sat 13:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: プレゼン電卓

> 転送スイッチを押すたびに、ディスプレイの上の段から下方向に数字が埋まっていくという感じでしょうか。

表示先に対応したボタンがあって、[A]を押せば[A欄]に、[B]を押せば[B欄]にと考えています。欄ごとに同じ回路を並べれば済むのでそのほうが単純ではないかということと、他の欄まで表示したあと例えば[B欄]を変更するということが生じた場合にも容易に対応できるかと。

もっとも、総計を出してから上の欄を変更したからと言って自動再計算してくれるのは無理ですが。その場合は手動再計算し再表示です。

> 他にオールクリア(9個全部を000000にする)のスイッチも必要ですね

これについては、上にも書いたように、取り込んで表示している部分を消してゲタばき"0"だけが残るのがよいと思います。

> その7セグLEDはダイナミック点灯なので、

そうか、6桁が同時に点灯しているわけではないので、1つずつ順に取り込んでいかなければならないのですね。

> こういう処理はPICマイコンでやれば簡単にできると思います。

そうなんですか。なんじゃらほいさん、どうなんでしょう。

プログラミングが辛いので、回路でできれば部品点数が多くても・・・と思ったのですが。

inara1(2018/10/13 Sat 16:55) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: プレゼン電卓

>6桁が同時に点灯しているわけではないので、1つずつ順に取り込んでいかなければならない

そうです。それに関してですが、ハードだけで作る場合でも、PICで作るにしても、その順送りのクロック信号がないと、取り込めないのですが、基板のどこかにその信号が出ていないですかね。そのキットの回路図はありますか。製品のサイトを見ると、取説のような紙ッペラ(英語)がついているようですが、そこに回路図が書かれていないですか。

>プログラミングが辛いので、回路でできれば部品点数が多くても・・・と思ったのですが

ハードウェア版も考えます。うまくできるか分かりませんが。

daruma(2018/10/13 Sat 17:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: プレゼン電卓

回路図は出ていません。紙っぺらにもたいしたことは書かれていなくてQRコードが載っていました。それを撮ってみると、

https://pan.baidu.com/share/link?shareid=1932342389&uk=990159356

に行けました。(何度か再読み込みしないと開かないことがあります)

そこにもたいしたことは出ていません。

基板には表面実装パーツもなく、スイッチと抵抗6本コンデンサ2個、7セグLED、それに28ピンDIPのマイコン(35473D ATMEGA328Pと印字)を取り付けるだけです。クリスタルは付いていません。マイコンの内部クロックなんですね。

ATMEGA328Pは秋月にありました。AVRなんですね。Arduinoに使っているもののようですから、情報は豊富にありそうです。

> ハードウェア版も考えます。うまくできるか分かりませんが。

よろしくお願いします。

daruma(2018/10/15 Mon 12:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: プレゼン電卓

キット中タクトスイッチが17個のところ16個しか入っていませんでした。足りない1個を送ってとAmazon経由でショップに英文でメールしたら、定休日なのでと日本語の自動応答が来ました。はたして来るかどうか。aitendoで5個100円なんですけど。

ATMEGA328Pは一応ソケット付けにしました。なにか有ったにしても書き変え環境もなにもないんですが。

7セグLEDはどう付けようか思案中です。11ピン×2のピンそれぞれを外出しすることになりますよね。LEDとパラで出すので、ソケット付けにしても直付けしても各ピンの基板裏から取ることになると同じことですし、ボタンとの関係であまり高くできません。328Pのソケットで既に少し高いんですが。

いったんサブ基板に出してそこでLEDのスペースと外出し線のスペースとに分けようかなという考えもありますが、ボタンと表示が離れてしまうと視線移動が大きくて操作性悪くなるでしょうし。

ところで、電卓には小数点もあります。利率や税率で少数の計算もあり得ますが、外部表示するのは整数値だけです。それでも一応小数点も外出ししておくほうがいいですよね。(ゲタばき"0"との絡みでおかしなことになるかな?)

「7セグ」LEDと呼びますが、小数点も入れて八つのセグメントが有るから「8セグLED」じゃないのかと以前から思っています。「七つのセグメントから成る文字」を表示するLEDだから「7セグLED」と呼ぶんでしょうかねえ。

シフトレジスタとは

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08605/

の類でしょうか。「パラレル」とついたものも有るんですね。ストアレジスタというのもありますね。

8回路入3ステートラッチ74F373

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13348/

というのもありますね。

こんなのを使うことになりますか。それぞれ似てて違うものなんでしょうね。

クロックは、ピンアサインを見ると

https://www.google.co.jp/search?q=ATMEGA328P+%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3&lr=lang_ja&hl=ja&rlz=1I7ADRA_ja&tbs=lr:lang_1ja&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjy476CuofeAhUSPnAKHejNDT0QsAR6BAgFEAE&biw=1517&bih=781#imgrc=A4xsnUViOUISMM:&spf=1539572417290

14pinのCLKOがそうなんでしょうか。

daruma(2018/10/16 Tue 10:28) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: プレゼン電卓

ATMEGA328Pを内部クロックで動かす作例は出てくるんですが、その内部クロックを取り出す例には行き当たりません。クリスタルやセラロックを付けて外からのクロックなら、そこから取ればいいんでしょうが。

inara1(2018/10/16 Tue 14:17) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: プレゼン電卓

クロックというのは7セグメントLEDをダイナミック駆動(順次走査)する信号のことで、マイコンのクロックのことではありません。普通は数10Hzから数100Hzくらいの矩形波です。

7セグメントLEDの8pinと9pinと12pinが共通のアノードになっていますが、そこに来ている矩形波の周波数が知りたいのです。厳密な周波数でなくてもいいですが、その信の3倍の周波数の信号を作って、数字データを読み込むクロック信号とするためです。

2組の7セグメントLEDの8pinと9pinと12pinにはたぶん同じ信号が来ているはずで、周期の1/3の区間だけHレベルで、Hレベルの時間が互いに1/3周期だけずれた信号になっていると思います。Hレベルの間だけ1桁分の7セグLEDが光るので、3桁が順番に光るという動作を繰り返しているはずです。

daruma(2018/10/16 Tue 14:23) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: プレゼン電卓

> クロックというのは7セグメントLEDをダイナミック駆動(順次走査)する信号のことで、マイコンのクロックのことではありません。

あ、それでわかりました。電卓が動くようになったら、オシロで調べればいいですね。

inara1(2018/10/16 Tue 15:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^9: プレゼン電卓

電卓が動くようになったらオシロで調べてください。

ところで、その電卓はボタン電池(CR2032)2個で電池は持つのですか。7セグメントLEDはかなり電流を消費します。6桁表示で平均電流が20mAだとしても11時間で電池切れです。

daruma(2018/10/16 Tue 16:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^10: プレゼン電卓

電源については

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4400&page=1

で言葉足らずでしたが、外から供給するつもりです。CR2032(2個ではなく1個です)は使いません。

ACアダプターから三端子レギュレータで電卓へは3V、表示回路とLEDには5Vでも9Vでも。

外付けの7セグLEDは、付属のもののように3桁ダイナミック点灯の結線になっていなくても、1桁のものを基板上で同様に結線すればいいですよね。やや大きいのを選ぼうと思います。

daruma(2018/10/16 Tue 17:47) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^11: プレゼン電卓

足りないスイッチが来るのを待ちきれなくて、とりあえず動くようにしました。電源はCR2032用ホルダを付けるところにピンを立てて安定化電源から3Vを入れています。

7セグLEDは、結局ボタンのキートップとそこそこの高さにおさまるよう直付けにしました。

起動直後は「CAL 1.5」とおそらくプログラムのバージョンでしょう、表示されます。マイコンって感じです。[ON/CLR]スイッチの代わりにピンセットでショートすると、"0"になりました。使ってみるとちゃんと動きました。

daruma(2018/10/16 Tue 17:49) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^12: プレゼン電卓

プローブを8pinに、GNDを電源[-]に繋いでみました。

こう出ました。これでいいですか。周波数は"57.781Hz"と表示されています。

例によって0点より上にずれていますね。このあと、キャリブレートしたら0点になりました。こんなに毎回なおさなきゃならないんですか。このあたりが中華製でしょうか。

daruma(2018/10/16 Tue 19:21) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^13: プレゼン電卓

CH2のプローブを9pinに繋いでみました。この見方では1/6ずれていることになりますか。CH2はきれいな矩形波ではありませんね。

daruma(2018/10/16 Tue 19:26) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^14: プレゼン電卓

CH1とCH2を入れ替えてみました。やっぱりCH2の波形がこうです。こりゃオシロのCH2が悪いんだということですね。

周波数を見ると、小数位はばらついていて、概ね57Hzということのようです。

※明日は病院に一泊してきます。音沙汰できないと思います。

daruma(2018/10/16 Tue 22:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^15: プレゼン電卓

布団の中でハッと思い当たって起きてきたら、やはりそうでした。先日と同じ過ちをしていました。

CH1はCouplingDCになっていましたが、CH2がCouplingACになっていました(おまけに1xでした。)。CH2もDCにしたら、ちゃんときれいな波形が出ました。(10xに直してもあります)

※CH1が下にずれていますね。キャリブレーションは合っているんですが。

inara1(2018/10/17 Wed 12:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^16: プレゼン電卓

>CH1が下にずれていますね

入力のカップリング(DC AC GND)をGNDにすると正しい0Vになりますが、それがずれていればキャリブレーションずれでしょう。

7セグLEDは6桁あるので、ダイナミック駆動用の信号は6種類あるはずですが、添付図のような波形でしょうか。

daruma(2018/10/17 Wed 17:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^17: プレゼン電卓

持病の都合でオヤシラズ2本抜くのに全身麻酔で一泊入院です。短時間で目覚めて時間ができました。

昨日は8pinと9pinを見ただけですが、そんな様子でした。2つのCHを使って順に2ピンずつ並べて見ればいいですね。帰宅したら早速やってみます。

↓管理人さん、消していただけるとうれしいです。

daruma(2018/10/18 Thu 18:33) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^18: プレゼン電卓

こんなふうになりました。

比較のためにCH1には常に上位12pinを入れ、CH2を順に上位9pin,8pin,下位12pin,9pin,8pinとして、上位12pinとのペアで観察しました。

図は、上位12pin上位9pinのペアの下に上位8pin,下位12pin,9pin,8pinを並べたものです。

方法はこんなことでよかったでしょうか。

見ると、下位から上位へ順に進んでいるのではないでしょうか。また、下位8pinの波形だけこうなっていますが、これはゼロ表示の状態で観察していて、他の桁は無表示なのに対しこの桁は0を表示しているからのようです。他の桁もなにか数字を表示させるとこのような波形になることがわかりました。つまり、空位だと矩形波、表示が有る桁はデコ形波ということです。

このような実験結果となりました。

inara1(2018/10/19 Fri 02:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^19: プレゼン電卓

> こんなふうになりました

ありがとうございます。下位から走査しているのですか。

daruma(2018/10/19 Fri 07:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^20: プレゼン電卓

キーインした数字が下位から上がっていくことに関係しているでしょうか。

表示のある桁はデコ形波になるのはなぜでしょう。

<管理者削除>(2018/10/17 Wed 15:44) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: プレゼン電卓

<管理者により削除されました>

daruma(2018/10/20 Sat 07:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: プレゼン電卓

管理人さん、削除ありがとうございました。

daruma(2018/10/27 Sat 16:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: プレゼン電卓

1個足りないタクトスイッチは、中国のショップからメーカーに申請したから待っててくれと言って来たきり届きません。aitendoに同じ物を見つけて今日届きました。これで電卓本体の完成です。

キートップの印字は、付録のシール(右)があんまりな色だったので別に作りました。

inara1(2018/10/30 Tue 15:13) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: プレゼン電卓

キットの基板の裏面はパターンを追えるようになっていますか?裏面の写真があれば見てみたいです。

表は真っ黒ですが配線パターンはあるのでしょうね。

基板のパターンが分からなければ、7セグLEDから直接信号を取り出すしかないですね。

daruma(2018/10/30 Tue 19:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: プレゼン電卓

基板は表も裏もハンダ付けする箇所以外は真っ黒にレジストというんでしょうか塗ってあります。うっすらとたどれるラインもありますが、両面ですので部品面は隠れている部分もあります。多層基板ではなく両面だけかもしれませんが・・・。もう1枚購入して、表面をペーパーがけでもしてみましょうか。

一応、AVRや7セグLED,C,Rのあたりはこんなふうです。部品面は

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4425.jpg

のようになっています。

inara1(2018/10/31 Wed 02:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: プレゼン電卓

ありがとうございます。

7セグLEDは、電流制限抵抗なしでマイコンに直結のようですね。直結してもLEDは壊れないのでしょうか。

7セグLEDのアノード側の波形は以前のこれ

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4438.jpg

ですが、カソード側(7セグLEDの1pin〜5pin)はどうなっているでしょうか。CH1を12pin(最上位のアノード)として、CH2で測定してみてください。CH2で測定するのは1pin〜5pinの中のどれか1つだけでいいです。

>もう1枚購入して、表面をペーパーがけでもしてみましょうか。

そこまでしなくてもいいです。

ダイナミック点灯の7セグLEDから数字を引き出す実験を始めました。以前改造した時計キット

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01996/

から信号を引き出して実験しています。

表示を保持するデジタルICは74HC573

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13265/

を使う予定です(シフトレジスタは使わないことにした)。これは最初にdarumaさんが言っていた「ラッチ」動作を行うものです。

1個の74HC573で1桁ぶんの保持を行うので、6桁で6個、9組の表示だと合計54個必要になります。1個40円なので2160円になります。他にもデジタルICをいくつか使いますが大量使用は74HC573だけです。

daruma(2018/10/31 Wed 12:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: プレゼン電卓

CH1は12pin、CH2は1〜5,7,10,11について調べました。

5pin以外はタイミングも電圧もまったく同じです。

5pinだけは、オートOFFで無表示のときも含め常時H(3V)です。

これは表示値がゼロのときで、なにか数字を入れると、5pinも他と同じ波形になりました。

daruma(2018/10/31 Wed 12:20) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: プレゼン電卓

5pinを見ていますが、上記「なにか数字を入れると」は、「"1"以外の数字を入れると」でした。図は"2"を各桁に入れて行ったときですが、下位から桁が埋まっていくにつれて谷が増えて行き、6桁全て埋まるとこのようにCH1がデコ波になります。5桁まではCH1は矩形波です。

1pinを見ると、入れる数字によって谷が移動し、増えはしません。これは見ているセグメントによる違いなのかと思います。数字とセグメントの対応を精査してはいませんが。

inara1(2018/10/31 Wed 15:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^9: プレゼン電卓

カソード波形ありがとうございます。その結果から、7セグLEDのアノード電圧波形の「デコ」の原因が分かりました。

7セグLEDを光らせないときは、アノードとカソードは両方とも3Vか、または両方とも0V(LEDには電圧がかからない)ですが、光らせるときは、アノード電圧を3Vにして、特定のカソード電圧だけ0Vに下げています。そのとき、アノード電圧が電圧降下で少し下がるので「デコ」が発生するようです。電流制限抵抗を入れなくても、マイコンの出力ポートの直列抵抗が大きいために、LEDが発光すると電圧降下が起こるようです。

マイコンの出力ポートは一般に電流を吐き出す能力はあまりない(直列抵抗が大きい)ですが、電流吸い込み能力がある(吸い込み時の直列抵抗が小さい)ので、LEDが光っているときのカソード電圧の上昇はほとんどないようです。

アノード電圧波形の最大値は2.35V、「デコ」の電圧が1.85Vとなっていますが、本当の最大値は3Vではないのでしょうか。オシロの自己校正を再度行ってみてください。

daruma(2018/10/31 Wed 16:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^10: プレゼン電卓

> マイコンの出力ポートの直列抵抗が大きいために、LEDが発光すると電圧降下が起こるようです。

なるほど、納得です。

キャリブレートし直してから再度波形を見ました。

やっぱりこうです。

daruma(2018/10/31 Wed 16:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^11: プレゼン電卓

オートOFFでLEDが点いていないときでも、CH1は3Vではなく2.520Vです。

電源電圧がドロップするのかなと思って、電池ホルダ部で見てみましたが、3Vでした。(安定化電源から入れています)

inara1(2018/10/31 Wed 17:30) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^12: プレゼン電卓

>オートOFFでLEDが点いていないときでも、CH1は3Vではなく2.520Vです

そうですか。マイコンの電源ラインに抵抗が入ってるわけでもないのに不思議です。でも2.52Vでも問題ないです。

daruma(2018/10/31 Wed 17:46) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^13: プレゼン電卓

CH2で見ているカソード側は3Vなんですけどね。

CH1と2を交換しても変わりませんから、オシロのせいではないですし。

それでも問題無いならよかったです。

daruma(2018/11/07 Wed 21:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^14: プレゼン電卓

中国のショップから、足りなかったスイッチが届きました。不足は1個だけだったのですが、3個送ってくれました。

きちんとした事後処理対応よかったです。

なにか私のほうで実験しておけることはありませんか。

まだ何も発注していませんが、74HC573と7セグLEDをとりあえず買っておいたほうがいいですか。

inara1(2018/11/08 Thu 08:58) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^15: プレゼン電卓

>なにか私のほうで実験しておけることはありませんか

7セグはどういうものを使う予定ですか。

高齢者が見るものなので数字が大きいものでしょうか。アノードコモンでもカソードコモンでもどちらでも対応します。

点灯方式はスタティック点灯(連続点灯)とダイナミック点灯(順次点灯)のどちらにも対応しますが、明るさとの兼ね合いになるので、まずは、darumaさんのほうで、1つの金額だけ表示するものを作って、スタティックで問題ないかを確認したほうがいいかもしれません。

スタティック点灯のほうが断然明るい(6桁なら6倍明るい)のですが、抵抗の数が桁数×7個になってしまい、配線数も大幅に増えます。

ダイナミック点灯にするのなら、3桁入ったものと4桁入ったものがありますが、表示が6桁しかないのなら、3桁のを2個でいいように思います。しかし、秋月の7セグで3桁のものは数字が小さいです。4桁のは大きいのがあるのですが。

スタティック点灯にするには、1桁のものを並べればいいので、大きさの選択肢が広がります。

ダイナミック点灯で実験してみて暗かったら無駄になるので、最初からスタティック点灯にしましょうか。配線が多くなりますが。スタティック点灯なら、1桁のものを並べるだけなので、darumaさんのほうで使う予定のものを教えてください。

74HC573はまだ買わなくていいです。他のロジックICを使うので2度手間になります。

daruma(2018/11/08 Thu 10:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^16: プレゼン電卓

7セグLEDは、パネルの大きさがA3ですから、あまり大きなものも使えません。「総額」表示欄が22.5mm幅、他は12.7mm幅と考えています。一部細目欄に7.0mm幅が必要かもしれません。あまりいろいろなサイズにしないほうがいいとは思いますが。

電卓回路がアノードコモンのものを使っているので合わせるほうが都合いいかと思ったのですが、どちらでもいいのなら、どちらでもいいです。

ダイナミック点灯かスタティック点灯かのことも含め、電卓回路とは切り離して考えていいのでしょうか。以前調べたダイナミック点灯のサイクル(57Hz)は取り込みに必要で、取り込んでしまったらスタティック点灯でいいということですか。なら、スタティック点灯がいいでしょうか。

配線数は少ないに越したことはありませんが、多くてもかまいません。秋月の4桁はコロンが入っていて時計を想定しているようですが、違和感はないでしょうか。電卓出力は6桁、ゲタばき1桁の7桁表示になりますが、1桁ものと3桁あるいは4桁ものが混在した場合ちぐはぐ感が心配です。1桁ものも配線しだいでダイナミック点灯にできると思っていたのですが、そうではないのですか。

ダイナミック点灯3桁を2個、ゲタばき1個として、ゲタの1個は抵抗を大きくして同じ明るさに見えるようにするか、あるいは全部同一の1桁ものにするか、1桁もののほうが大きさの選択肢は広いですね。

> まずは、darumaさんのほうで、1つの金額だけ表示するものを作って、

それをやりたいですが、どのような回路になりますか。実験回路に74HC573が必要なら買いますが。

> darumaさんのほうで使う予定のものを教えてください。

私のほうで特にこれというこだわりはありません。上述の3サイズが揃うものが望ましいです。

inara1(2018/11/08 Thu 13:17) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^17: プレゼン電卓

7セグLEDは明るさ優先でスタティック方式(1桁だけの7セグLEDを桁数だけ並べる)にします。極性は電卓に合わせてアノードコモンにします。

スタティック方式用は1桁と2桁のものになるので、秋月にあるものから選ぶとしたらここ

http://akizukidenshi.com/catalog/c/c7seg6/

http://akizukidenshi.com/catalog/c/c7seg3/

の中のアノードコモンになります。幅22.5mmはこの中になさそうですが、1桁と2桁のものは種類が多いので秋月以外で扱っているかもしれません。

darumaさんの投稿には「ゲタの1個は抵抗を大きくして同じ明るさに見えるようにする」と書いてありますが、ゲタも表示するのですか。電卓の表示が6桁なので、表示を7桁にしても表示する信号がないです。7桁目は最上位ならブランク(無表示)でいいと思いますが。7桁目が最下位なら常時0ですか。

『お知らせ座布団』の友人が実際に使う電卓はそれ

https://www.amazon.co.jp/dp/B07FP7GMM2/ref=pe_492632_159100282_TE_item

でいいのでしょうか。7セグLEDの駆動方法が同じでないと今回の回路は使えません。

秋月で扱っている3桁と4桁のものはダイナミック点灯専用です。コロンが入っている4桁のはサイズが小さいです。

daruma(2018/11/08 Thu 20:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^18: プレゼン電卓

アノードコモン1桁LEDでスタティック点灯ですね。了解です。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04975/

がデータシートによると幅22.5mmです。

ゲタの件は、

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=4400&page=1

に書きましたが、友人からのリクエストは7桁なんですが使う電卓キットが6桁なので、下1桁は"0"でよいと友人に確認しゲタを履かせることにしました。

この桁は信号を受けて点灯するのではなく回路ONで点きっぱなしでよいと思います。そこより上の6桁がクリア時は無表示とすれば、ゼロ円を表示ということになります。クリアは全欄いっしょでワンボタン、押せば全クリア(無表示)です。

> 『お知らせ座布団』の友人が実際に使う電卓はそれ

そうです。既に組み立てた現物が製作物の「電卓部」になります。

表示部がA3パネを机に立て、電卓部は裏か脇に机置きにするイメージです。両者を結ぶケーブルが十数本程度以内ならば別筐体にしてケーブルで繋ぐ形、もっと多線であれば、"∠"形にして筐体内で結線する形を考えています。

daruma(2018/11/22 Thu 16:24) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^19: プレゼン電卓

inara1さん、難航しているのですね。やっかいなネタを持ちこんでしまってすみません。

私のほうでは、ゲタばき一桁を電卓部の表示にも付け加えました。当初は付加しないかシールでも貼るかくらいに考えていたのですが。

aitendoで、同じピンアサインの三桁ダイナミック点灯と、それとほぼ同じ見た目の一桁とを見つけて並べてみました。一桁LEDは通常の基板だと半ピッチ隙間が空いてしまうので、ハーフピッチの基板を使いました。見た目で電流制限抵抗の値をきめたのですが、やや明るいようです。

写真では点灯していない桁が有るように見えますが、シャッタースピードのせいで、肉眼では全桁点灯して見えます。

どうでしょう。このネタ幕引きとしましょうか。

inara1(2018/11/23 Fri 03:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^20: プレゼン電卓

>難航しているのですね

難航はしていませんがチンタラやっていて全然進んでいません。これは締切り(希望納期)があるのですか?

daruma(2018/11/23 Fri 09:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^21: プレゼン電卓

そうでしたか。安心しました。

締め切りは特にありませんが、楽しみにしています。

札幌は初雪が一昨日で、こんなに遅かったのは実に128年ぶりだそうです。昨夕はちらほら降っても路面が濡れる程度だったのですが、今朝は未明に除雪車が通って行きました。「来ればいきなり」です。これから半年近く憂鬱な日々です。

電卓のLEDは暗いので、後日でも高輝度な一桁LEDを7個並べようかと配線図を描いてみました。同じ赤であれば電圧が足りないということはないですよね。「空中配線排斥運動」で、ピンが上下に横並びなものを採用して『LED Cube』で使ったスルーホールじゃない両面基板を使えばこれでいいかなと。

※図に誤りがあったので差し替えました。あわせて、基板も通常の片面基板を使うようにしました。

sakuraba(2018/11/28 Wed 17:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^22: プレゼン電卓

お初です。

時々読ませてもらいますが、マイコンを使えば簡単にできる回路をinara1さんがロジックICを駆使して作り上げるのに感心しています。

自分もプログラムは初心者ですが、今回の作品は下のようなLEDモジュールを使ってマイコンで点灯させる方が安くて作りやすいと思います。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06681/

https://www.amazon.co.jp/HiLetgo%C2%AE-MAX7219-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4-Arduino-STM32%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01D0WSCJA

どうしてもマイコンが嫌いならだめですけど。

daruma(2018/11/28 Wed 18:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^23: プレゼン電卓

sakurabaさん、初めまして。アドバイスありがとうございます。

ご紹介のものは、Arduinoで使うのでしょうか。

Arduinoは使ったことありません。Raspberry Piは興味をもって↓このようなもの

http://darumakobo.wixsite.com/work/lednixieclock-b

を作ってはみたものの、「作った、動いた」の後は机上の置物と化しています。PICは、ここの掲示板でなんじゃらほいさんに指南いただいたのですが、どうにも頭が固くてついていけません。

ハードウェアで作るのは、inara1さんにすっかりお世話になってもう何年にもなります。いつも実際的な回路を提示いただきたいへん助かっています。

もっぱら他力本願で情けないのですが、Arduino作戦はこんな私にもなんとかなりそうでしょうか。「できるでしょう」の先を具体化するのがハードル高いのです。

inara1さんが考えてくださっている回路に取り組みたいのは変わりませんが、sakurabaさんマイコン作戦のほうご指南いただけますか。

漠然とした思いですが、電卓がブラックボックスなので取り出すのが各桁各セグメントのON/OFFですから、それらをラッチするのはマイコン使うにしても回路で行う部分が大きいように思うのですが、そんなことはないものでしょうか。値で取り出せればまた別なんでしょうが。

sakuraba(2018/11/29 Thu 12:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^24: プレゼン電卓

このLEDモジュールは、Arduino(AVR)でもPICでも他の色々なマイコンでも表示することができます。

こちらの掲示板でPICの書き込みを見るとアセンブリ言語で作られているようで、アセンブリ言語を初心者が理解するのはとても難しいと思います。

そのため最近の多くのマイコンでArduinoのスケッチの言語が使われています。

僕もLEDモジュールに数字を出すくらいのプログラムは作れますけど、買われた電卓とつなぐことまで教えられるレベルじゃないです。

特に割り算や消費税計算で小数点が出た時に、inara1さんはどうやってロジックICで対応するのかも想像がつかないんです。

セグメントのラッチについても、電卓がマイコンの出力なら取り出すのもマイコンの入力で回路の追加はいらないと思います。

電卓もArduinoもAVRマイコンなので、AVRマイコンに詳しいサイトの人に聞いてみてはどうでしょうか。

daruma(2018/11/29 Thu 17:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^25: プレゼン電卓

Arduinoではスケッチというものを作るんだとは見たり聞いたりしますが、その実際についてはなにも知りません。「難しい?」と訊くと「簡単だよ」と返って来そうですが、そのハードルが高そうで。

小数点の件は、電卓出力が小数になることはあり得ますが、運用上は整数しか出てこないことになっています。もし出た場合、各桁のLEDの小数点を含む8セグメントをラッチして再現するのだからそのまま表われると思うのですが、そうはいかないでしょうか。電卓に丸め機能があればいいのですがあいにくそんな気の利いた電卓ではないし。

今回の仕様では末尾一桁にゲタの"0"をつけますから、例えば、"3.14"が来た場合の表示は"3.140"となります。このあたり、inara1さん、いかがでしょう。

7セグLEDの状態を取り出して再現するので、電卓から数値を受け取るのではなく単なる点灯パタンとしての処理です。

sakuraba(2018/11/29 Thu 18:41) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^26: プレゼン電卓

最初の投稿を見ると金額を表示すると書いてあったので、金額に小数点が出てくるのは変ですし小数点が移動すると混乱の元になるような気がしたので、どうやってロジックICで桁を右詰めするのかと思ったんです。

マイコンなら切り捨ても四捨五入も自由自在にできると思いますが。

数字がたくさん並ぶと桁数を数えるのが大変なので、表示のボードに3桁ずつの仕切り線かカンマを書き込むことになると思います。そうすると、小数点表示はじゃまものになるのではないですか?

整数しか出てこないと言うことは、足し算と引き算だけなんですね。消費税は計算しないんですね。

僕の余計な心配でした。失礼しました。

daruma(2018/11/29 Thu 20:37) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^27: プレゼン電卓

計算や右詰めなど数値としての処理は電卓で完結させようという苦肉の策で7セグLEDから取ることを考えました。それで、液晶ではなく7セグ出力の電卓を探したわけです。電卓に表示された点灯パタンをそのままもらうことにすれば、マイコンに踏み込まなくてもいいのではと。7個(小数点も入れれば8個)のLEDの点灯パタンを各桁ぶんとりだして再現する作戦です。マイコンはよくわかりませんが、これだけの数のバイナリを処理するのはけっこうたいへんではないかと、むしろハードウェアでと考えていたら、inara1さんがシフトレジスタとかラッチとかの存在を教えてくださいました。

マイコンでということになれば、計算結果を数値として受け取るとか点灯パタンを数値化するとかいったことが必要になるのではないでしょうか。7セグLEDからもらう処理がマイコンを使えば簡単にできるのであれば魅力ですが。

マイコンのことはよくわからないままこのように思っています。

sakuraba(2018/11/29 Thu 21:49) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^28: プレゼン電卓

やりたいことはよくわかりますが、マイコンを使えば1/10から1/100くらい楽な製作になると思います。

もちろんプログラムは多少勉強する必要がありますが。

さらにマイコンを使えば、つねに総額を自動で計算することもできるような気がします。

もともとマイコン基板を使えば、その電卓基板自体もいらない可能性もありそうです。

自分で詳しく教えることができない事をいろいろ書いてすみませんが、ネットに出ている作品を見れば使える例がたくさんあるので、マイコンの使用もいいかなと思って投稿しました。

どうしてもマイコンに抵抗があるようでしたら読み飛ばしてください。

daruma(2018/11/29 Thu 22:29) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^29: プレゼン電卓

ありがとうございます。

> さらにマイコンを使えば、つねに総額を自動で計算することもできるような気がします。

> もともとマイコン基板を使えば、その電卓基板自体もいらない可能性もありそうです。

というのは計算機部分から作るということですね。それが王道だとは思いますが、私には、また今回のミッションとしても、遠大すぎます。

ArduinoにしてもRaspberry Piにしても、またPICやAVRを使うことも、おもしろそうだなあいろんなことができるんだろうなあと興味はあるのですが、これから新しいことを勉強するには気後れというか抵抗感のほうが先に立ってしまうのです。年のせいにしてはいけませんが・・・。

折があればまたいろいろ教えてください。こちらの掲示板ときどきお読みとのこと、私ももうずいぶん(7年くらい?)前にinara1さんにここで出会ってから初心の質問やらお願いやらでこちらに出入りさせていただいています。sakurabaさんもぜひご登場ください。

daruma(2018/12/02 Sun 19:01) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^30: プレゼン電卓

高輝度のLED

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00639/

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04114/

の2種を買ってみました。

前者は「超高輝度」、後者は超の字は付いていないものの「世界で最も明るい」と書いています。

どちらもある程度の電流を流したらのことで、この電卓では小電流しか出てこないのでその威力は発揮されないようです。おまけにダイナミック点灯ですし。

前者のデータシートにはグラフが載っていて、数mA程度だと明るくは光らないようです。後者には20mAでの明るさしか出ていません。

電卓の表示と見た目で同程度になるように3V+抵抗で光らせてみたら、数mA相当でした。

電卓電源は三端子レギュレータで取るつもりですが、3Vではなく3.3Vのものしか無いようなので3.3Vを入れてみるとやや明るくなって電卓動作にも問題無いようですから、3.3Vで行こうと思います。ATMEGA328Pは5Vでも使えるらしいですが、5Vで実験はしていません。やってみようかな。

ところで、この電卓で使われているのが三桁ダイナミックのLED2個なので一桁LEDでそのとおりに作ったのですが、これは6個の各セグメントピンを皆つないで六桁ダイナミックにしてもいいのかなと思いました。メーカーでは三桁ものを採用したのでそのようにしてあるだけでしょうか。6個の各ピンを繋いでいいのなら、外出しで引く線数が減らせます。

また、いままで気がつかなかったのですが、この電卓では最下位が一位の場合そこに小数点が出ます。ゲタを履かせて"xxxxxx0"になるべきところが"xxxxxx.0"になるのは具合が悪いですね。運用上整数しか出てこないということで小数点を殺してしまうのは乱暴でしょうか。

追:

電卓を5Vで動かしてみました。LEDは元気よく光り、機能も正常です。"888888"を表示させた時の総電流は、3.3Vでは20mA、5Vでは56mAです。長時間は試していませんが、大丈夫ですよね。この回路にはATMEGA328Pと7セグLED、数本の抵抗と積層セラコンのみ、ATMEGA328P自体は電源1.8〜5.5Vだそうです。

daruma(2018/12/05 Wed 22:56) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^31: プレゼン電卓

5VならLEDが十分明るく光るので、電卓は5Vで動かすことにしようと思います。

高輝度LEDを並べず元のLEDに戻しました。各セグメントをラッチ回路へ取り出すのにヘッダピンを付けようとしたのですが、ハーフピッチ基板は穴が小さいのでピンが入りません。細ピンのものでもだめでした。それで、2.54mmピッチの基板と半々で貼り合わせました。接合部の裏に3穴幅に切った基板をあて、エポキシで貼り、充分しっかり接合できました。

LEDの各セグメントからピンで信号を取り出すようにしてあります。この電流で直接LEDを光らせるわけでなく74HC573の入力になればいいので、小電流が取れればいいのですよね。

さて、もしやinara1さん、ご無沙汰なのはこのネタは現実的でないよと暗に示唆なさっているのでしょうか。LEDからの引き出し線が22本、ラッチをONする制御線をもう1本でしょうか、これを9枚のラッチ基板に配って、で、ラッチした出力でディスプレイ用7セグLEDをスタティック点灯、7セグ×7桁×9欄ですからけっこうな本数ですよね。配線量でめげはしませんが・・・。

仮にマイコンでするとしても、よくわかりませんがラッチして桁数ぶんの7セグLEDを点灯させる回路は同様に必要ではないでしょうか。ハードウェアで行く作戦が殊更おおげさだとは思えないのです。実現を目指すのは無謀でしょうか。

daruma(2018/12/11 Tue 13:19) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^32: プレゼン電卓

inara1さん、ご無事でしょうか。なにか起きたのかと心配しております。

inara1(2018/12/12 Wed 08:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^33: プレゼン電卓

> inara1さん、ご無事でしょうか

元気ですよ。プレゼン電卓の表示部を少しずつ作っています。

配線量が多いので1個のデータの表示は「4桁+ダミー1桁」としています。9個のデータを表示させると9倍の工数がかかって、いつ終わるのか分からないので1個のデータだけの表示にしています(データ表示は同じ回路)。この他に、データ転送用の共通回路が1つあります。

クリアボタンを押すと表示が消え(ダミー桁だけ0表示)、転送ボタンを押すと電卓の表示が出るようにします。クリアボタンと転送ボタンは各データごとに設ければいいですが、全クリアというボタンを追加してもいいです。

daruma(2018/12/12 Wed 09:51) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^34: プレゼン電卓

あ、ご無事でしたか。よかったよかった。

1欄ぶんの回路がユニットになれば、それを必要ぶん並べることになるのですね。9個の欄をもう少し減らせないかの相談も折を見て友人としてみようと思います。欄が多いと数字のサイズも小さくなってしまいますし。

実は、1欄ぶん7桁のLEDと74HC573は買ってあります。

電卓部のLEDは5Vで56mAは流し過ぎかと、結局電源をダイオードで少し落としたりLEDのコモン側に47Ωを入れたりで20mAほどに抑えることに落ち着きました。

inara1(2018/12/12 Wed 10:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^35: プレゼン電卓

>それを必要ぶん並べることになるのですね

そうなんです。配線が大変です。マイコンを使ってもスタティック表示なら配線量は多いはずです。LEDと表示回路を別基板にすれば表示部分が大きくなることはないですが、基板間の配線がさらに増えます。

>7桁のLEDと74HC573は買ってあります

LEDは1桁用(アノードコモン)を想定しています。74HC574は1つのデータで6個必要です(ダミー桁には使わないので)。9個のデータなら54個です。

LEDの明るさは外部で調整できるようにする予定です。電源電圧5Vで100Ωの電流制限抵抗を入れたときが最大光度で、LEDの共通アノードの電源電圧を回路電源とは別にして、LEDので電源電圧を変えることで調整するようにします。47ΩでもLED電流はあまり変わらなかったので100Ωにしました。

daruma(2018/12/12 Wed 10:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^36: プレゼン電卓

ハイエンド版ラーメンタイマを思えば、配線量にはめげません。

> LEDは1桁用(アノードコモン)74HC574は1つのデータで6個。9個のデータなら54個

了解です。まずひとつ作って、あと×8はその時点で購入します。

私の方でいろいろやってみているのは電卓自体の手元表示LEDで、提示用の表示はラッチ出力を受けて別に点灯させるのですよね。充分明るいのがよいと思います。緑色がいいかなと思ったりもしています。

daruma(2019/01/01 Tue 00:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^37: プレゼン電卓

新年になりました。

旧年中はたいへんお世話になりました。ありがとうございます。

inara1さん、他のスレも含めこのところお出にならず案じております。

もしや私なにか失礼をしてしまったでしょうか。このネタ『プレゼン電卓』が不都合お気に障るあるいは気乗りがしないということでしたら、ここで打ち切りということでもやぶさかではありません。inara1さんの以前のようにアクティブなご発言を心待ちにしております。

新しい年もまたいろいろお教えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

inara1(2019/01/02 Wed 11:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^38: プレゼン電卓

0時02分投稿ですか。

例年はdarumaさんは旅行で不在なので、今頃温泉三昧かと思ってました。

プレゼン電卓は12月中をめどとしていましたが試作が進んでいないだけです。遅れて申し訳ありません。

今年もよろしくお願いします。

daruma(2019/01/02 Wed 14:16) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^39: プレゼン電卓

inara1さん、ありがとうございます。

この正月は、老夫婦ふたりでのんびりと過ごしております。

『プレゼン電卓』、お手数をおかけしています。申し訳ありません。楽しみに待たせていただきます。よろしくお願いします。

北海道は積雪多くなく(と言ってもそれなりに積もってはいます)平穏ですが、暮れには田舎道でスタックしてしまい近隣農家の方がトラクターで引っぱり出してくれて無事生還しました。北海道の冬道は路外に「落ちる」のではなく除雪の雪壁に乗り上げます。

inara1(2019/01/14 Mon 15:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^40: プレゼン電卓

長らくお待たせしました。動作確認できました。

秋月の時計キットの表示を取り込んて保持した様子です。

7セグLED全体の明るさは変えられるようにします。各表示データごとにトグルスイッチを付けて、消灯かデータ転送かを選択するようにします(あまり多くのスイッチを付けると操作しづらいため)。

74HC573は桁数分必要です(最下位桁はダミーなので不要)。74HC14は全体のタイミング信号を作るためのものなので、全体で1セットだけです。他にダイオード(1N4148)や抵抗、コンデンサがあります。LEDの明るさ調整用に2SJ334を1個使います。明るさ調整可変抵抗は10kΩ〜100kΩです。

7セグLEDは全てdarumaさんが購入した1桁用のものですか。そうであればそれ用の配線図を描きます。

daruma(2019/01/14 Mon 16:00) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^41: プレゼン電卓

ありがとうございます。

今、自分なりに考えて実験してみようかなと思っていたところでした。

私がわからないなりに考えたのは、

① 7セグの各セグメントとタイミング信号とのANDを取り、これを74HC573の入力とする。ANDは74HC08。

② 各セグメントぶん8出力を74HC573のD0〜D7に繋ぎ、Q1〜Q7とGND間にLEDと電流制限抵抗を付ける。

③ OE_はLOWのままだからGNDへ。LEがラッチのスイッチで、HIGHにした瞬間ラッチされる。

と、こんな筋書きでした。

と、ここまで書いて質問しようと掲示板に来たらinara1さんの書き込みです。

> 7セグLED全体の明るさは変えられるようにします。

はい。電卓出力のLEDは暗めなので、前掲の実験をして5V電源でも電卓は動作しLEDは明るすぎるくらいになるので電流制限抵抗でおさえようか、マイコンの出力ポートで直接LEDを点灯させているとしたらあまりたくさんは流せないので。

一方表示用の外付けLEDは高輝度のものでも3Vではさほど明るくないので5V必要かと考えていました。

電源(電卓への供給含む)は5Vにしますか。3V(レギュレータで3.3V)にしますか。

> 各表示データごとにトグルスイッチを付けて、

任意欄のボタンをポンと押すとそこにラッチして表示とイメージしていましたが、トグルONで表示OFFで消すということですか。任意欄のONでそこに表示されて、電卓を入れ直してもその欄はそのまま表示、別欄のONでその欄に表示という動作でしょうか。トグルOFFの時点でクリアされて電卓を入れ直したあとONにすると表示が更新されるということですか。

> 74HC573は桁数分必要です(最下位桁はダミーなので不要)。

はい。それの×欄数ぶんですね。

> 74HC14は全体で1セットだけ、他にダイオード(1N4148)や抵抗、コンデンサ、LEDの明るさ調整用に2SJ334を1個、明るさ調整可変抵抗は10kΩ〜100kΩです。

了解しました。

> 7セグLEDは全てdarumaさんが購入した1桁用のものですか。

以前書いたアノードコモン1桁のものを予定していますが、これからそろえるのでどのようなものでもOKです。欄によってサイズを変えることも考えているので、LEDは別基板でピン配置の違いに応じられるようにということでどうでしょう。パネルにレイアウトするにも、回路部分とLED部分と別基板のほうが都合いいと思うのです。

トグルスイッチと明るさVRも回路基板からケーブルで外出しですね。

daruma(2019/01/14 Mon 17:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^42: プレゼン電卓

7セグLEDは欄(項目)の数が多いので、縦の余地はあまりとれません。LEDと74HC573はセットにして配置するほうが都合いいのかもしれませんが、実験写真のように両者を上下に置くスペースはとれないと思います。

aitendoにこんなの

http://www.aitendo.com/product/11350

がありますが、どうでしょう。これだと横長にレイアウトできます。

LEDと74HC573をセットで置くのと74HC573を離すのと、ケーブルの本数は同じですか。どちらにしても8ビットぶん引かなきゃなりませんね。

daruma(2019/01/15 Tue 09:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^43: プレゼン電卓

基板の構成はこんなふうに考えていますが、いかがでしょう。

小さいLEDの欄は、1枚の基板に2段か3段同居できるとなおいいのですが、同じ基板スペースとるなら小さいLEDにしなくてもいいかなと思ったりしています。

スイッチは正面でなくパネル筐体の側面につけるのがいいかもしれません。(トグル操作のしやすさで)

ところで、明日から19日まで所用で横浜です。秋葉原へ行く時間はとれないかもしれませんが、部品は発注しておきます。製作は帰ってきてからになりますので、急がなくてかまいません。ご面倒をおかけします。

daruma(2019/01/15 Tue 15:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^44: プレゼン電卓

aitendoの

http://www.aitendo.com/product/11350

は在庫切れでした。

http://www.aitendo.com/product/15574

はもっと幅狭なのですがスルホール両面なのでハンダやり直しになると大変そうです。

これを使えば9段並べも余裕です。パネルをA3より少しだけ大きくすれば左右2枚並べることもできますし、回路が短く収まるなら

http://www.aitendo.com/product/15581

もあります。回路にこの短い基板LEDに長い基板だと収まりいいです。両方買っておきましょうか。

LEDは空中配線だけにしてでもこの幅に収められますが、回路の方はどうでしょう。この幅に収まらなければいつもの47mm×72mmにならどうでしょう。長さが足りなければ倍サイズのを細幅に切りましょうか。

いろいろ迷ってすみません。配線図描きの寸法決めに間に合えば。

※※

あ、秋月に

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03250/

がありました。片面なので使いやすいし、この長さだと左右2枚並べ縦に9段並べでちょうどよく配置できます。配線図がなんとか収まるとありがたいですが、どうでしょう。

daruma(2019/01/15 Tue 16:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^45: プレゼン電卓

7セグLEDを決めました。

基本的な欄に使う中サイズが

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12920/

VFは2.1Vです。

内訳の欄に使う小サイズが

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12644/

これもVFは2.1Vです。

総計の欄に使う大サイズが

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04975/

です。ひとつのセグメントにLEDが2個入っていてVFは4.4Vです。

色味がそろっていることを期待してOptoSupply製品で揃えました。

3種それぞれピンアサインは違いますが、ランド配線に空中配線も併用でなんとかします。

daruma(2019/01/16 Wed 03:30) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^46: プレゼン電卓

ひとつ確認させてください。

74HC14と2SJ334は、各回路に1個つまり9欄に9個必要ですか。それとも、装置全体に1個ですか。

inara1(2019/01/16 Wed 06:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^47: プレゼン電卓

>74HC14と2SJ334は、各回路に1個つまり9欄に9個必要ですか

74HC14は全体で2個です。2個なのは、1個で3桁分だからです。

2SJ334は、全てのLEDの明るさを変えるのなら1個、各欄で変えるのなら欄数です。

75HC573の基板と7セグLEDの基板を1枚にすると面積を取るので、別々にしますか?そうするのなら、こちらは回路図だけにして、darumaさんのほうで配線図を描きますかか?

daruma(2019/01/16 Wed 10:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^48: プレゼン電卓

ご返事ありがとうございます。

74HC14が2個、2SJ334はLED3種ごとに調整を念頭に3個見込んでおきます。この調整VRは操作部側に置ければスマートですね。フラットケーブルが増えますが。

配線図まで描いていただくのは申し訳ないと思っておりました。基板サイズが特殊なこともありますし、私のほうで頑張ってみます。描いたら見ていただきたいと思います。

inara1(2019/01/16 Wed 12:13) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^49: プレゼン電卓

表示部の1欄分の回路図を描きました。

Vdd1は7セグメントLED用の電源で、ここの電圧を変えることで調光します。

トグルスイッチを「非表示」にするとダミー桁以外消灯します。「金額表示」にすると、電卓からのデータが取り込まれて表示されます。トグルスイッチを「金額表示」にしたままにしておけば、表示データは保持されているので、電卓側の数字を変えても表示は変わりません。

タイミング回路は後で添付しますが、72mm×47mmサイズの基板に収まると思います。

daruma(2019/01/16 Wed 14:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^50: プレゼン電卓

> 表示部の1欄分の回路図を描きました。

> Vdd1は7セグメントLED用の電源で、ここの電圧を変えることで調光します。

>

> トグルスイッチを「非表示」にするとダミー桁以外消灯します。「金額表示」にすると、電卓からのデータが取り込まれて表示されます。トグルスイッチを「金額表示」にしたままにしておけば、表示データは保持されているので、電卓側の数字を変えても表示は変わりません。

>

> タイミング回路は後で添付しますが、72mm×47mmサイズの基板に収まると思います。

daruma(2019/01/16 Wed 14:15) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^51: プレゼン電卓

成田に着きました。

↑慣れぬスマホ書き込みで失敗しました。編集キー入れてなかったので削除することもできません。

回路図ありがとうございます。これとゲタ桁無しのもう一つと並べて1欄ぶんですね。帰って配線図描くのが楽しみです。

inara1(2019/01/19 Sat 10:41) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^52: プレゼン電卓

表示部分以外の回路図です。まずは表示部を1個だけにして動作確認してください。

7セグメントLEDのa〜DPまでの配線を100kΩでプルアップしているのは、こちらで動作確認したときに、これがないと信号レベルが0V〜2Vの範囲になっていたためです(100kΩを付けるとHレベルが大きくなる)。darumaさんの電卓でこの部分の信号レベルが0V〜3Vなら必要ないかもしれません。

daruma(2019/01/19 Sat 13:04) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^53: プレゼン電卓

ありがとうございます。

明るさ調整は、VFが2.1Vのもの2種類4欄と4.2Vの大型とで分ければいいのですね。

午前中秋葉原に行ってきました。aitendoは13時開店になったのですね。残念。ラジオデパートは店じまいがまたふえて寂しさ一層でした。

成田に向かう電車の中です。

daruma(2019/01/20 Sun 19:19) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^54: プレゼン電卓

表示部の配線図を描きました。

※誤りがあったので差し替えました。

操作部との接続を16ピンにおさえたくて、使わないDPセグメントは割愛しました。

回路基板とLED基板はL形ヘッダピン/ソケットで連結しますが、これは空中配線を引く作業がしやすいよう固定するためで、ピンからはゲタ桁とその上の桁を配線して空中配線を減らします。それより上位の桁は空中配線ですから配線後は2枚一体です。

74HC573のD0〜D7の並びは連結部配線の都合上a,b,c,d,e,f,gの順ではなくf,g,a,b,c,d,eの並びにしましたが、これは入力から表示出力まで一貫してさえいればかまいませんよね。

これでどうでしょう。

これは中サイズLEDでの図です。大サイズは基板1枚に収まりきれませんでした。どうするか考えます。いよいよだめなら「総計」欄も中サイズLEDにしようと思います。

※変更を加えたので再度差し替えました。

※入力側ピンがビス穴にかかるので修正し差し替えました。

※Vdd1,Vdd2,GNDを寄せて並べたので差し替えました。

daruma(2019/01/22 Tue 11:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^55: プレゼン電卓

操作部の配線図を描きました。電源を積んだせいもあって、大きい基板がいっぱいになりました。7805の発熱はさほど無いのかもしれませんが、ひとに渡すものでもあるし、ヒートシンクを付けます。

DPセグメントは割愛してあります。16芯+シールドの丸ケーブルを見つけてあるので、操作部表示部間はそれで繋ぎます。コネクタ接続にできればいいのですが、パネル付けのものとしてはD-SUBくらいしかありませんね。直付けにしようかなと思ったりもしています。

点検して誤りは無いと思うのですが・・・、心配です。

inara1(2019/01/22 Tue 15:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^56: プレゼン電卓

その基板単独で動作テストをしたほうがいいですね。

セグメント信号のa〜fは、100kΩの抵抗でプルアップしているだけなので、入力側も出力側も同じ波形ですが、添付図のように、Hレベルが3V以上あるか確認してください。a〜fの全ての信号線で確認してください。3V以上ないときは後段の表示回路が動作しないので、100kΩのプルアップ抵抗を33kΩや10kΩに変更してみてください。

Dig1〜6は入力側と出力側で波形が異なります(添付図)。出力側の波形のHレベルが5V付近になっていて、パルス幅が100μsくらいになっていればOKです。Dig1〜6の全ての信号線で確認してください。

daruma(2019/01/22 Tue 15:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^57: プレゼン電卓

表示部基板から工作に取りかかって、小さな誤り(リードとジャンパ゛んが同じ穴に)に気づいたところでした。修正した図と差し替えておきます。

> その基板単独で動作テストをしたほうがいいですね。

操作部基板だけでですね。

プルアップ抵抗は、

・無しでいい

・100kΩ

・33kΩや10kΩ

で試すのですね。こういうときは、ワイヤーでブレッドボードに出してきて実験するのがいいですか。抵抗を足が長いままハンダづけしたり外したりするのは横着ですかね。一本足丸ピンを付けるのも手間取りそうで。

inara1(2019/01/23 Wed 11:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^58: プレゼン電卓

a〜fはプルアップするだけなので、基板を使わずに、電卓からの引き出した信号線と5V電源との間に抵抗を直結して調べればいいと思います。基板上で抵抗を取ったり付けたりするとランドが剥がれて汚くなってしまいます。

daruma(2019/01/23 Wed 13:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^59: プレゼン電卓

手元にちょうどいい寸法のヒートシンクが無くて、午前中梅澤無線に行ってきました。

> 電卓からの引き出した信号線と5V電源との間に抵抗を直結

そうですよね。どうも回路図の見た目に引きずられてしまっていけません。実験後に基板に入れるのも、こうすればいいんですよね。配線図を直しました。

daruma(2019/01/24 Thu 19:30) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^60: プレゼン電卓

操作部基板ができました。

電卓を繋いでみたところです。