廐寧僼傽儞僋儔僽宖帵斅

chy_farm(2018/11/11 Sun 22:33) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

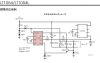

LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

PIC偲Arduino偱LCD傪巊偍偆偲偟偰偄傑偡丅

PIC偺16F(L)1519偺Supply Voltage偼1.8V乣3.6V側偺偱丄5V傪巊偆LCD偺偨傔偵徃埑儐僯僢僩傪巊偍偆偲峫偊偰偄傑偡丅

庤尦偵偁偭偨LT1054傪巊偭偰徃埑儐僯僢僩傪嶌傞偺偵丄儅僯儏傾儖偵偁傞揧晅偺夞楬恾傪帋嶌偟偨偄偺偱偡偑丄壗偐戝帠側億僀儞僩側偳偁傟偽偛嫵帵偍婅偟傑偡丅

chy_farm(2018/11/12 Mon 00:10) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

恾偺塃忋偵LTC1044偲偄偆僐儞僶乕僞偑偁傝傑偡丅

偙傟偼LT1054偱抲偒姺偊偰傕椙偄偱偡偐丠

chy_farm(2018/11/12 Mon 13:14) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^2: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

僱僢僩偱専嶕偟偰傒偨傜屳姺偱偒偦偆側偺偱丄帋偟偰傒傑偟偨丅

偼偠傔偺僒儞僾儖夞楬偼嫹偄僽儗僢僪儃乕僪偱偼暋嶨夁偓偰攝慄偱偒偨偺偐偑晄埨偱偡丅寢嬊偝偭傁傝揹埑偑弌偰棃傑偣傫偱偟偨丅

庢愢偺Positive Doubler偱帋偟偨傜偆傑偔偄偒傑偟偨丅

擖椡揹埑3.1V偱5.0V弌偰偔傟傑偟偨丅

偱傕丄庢愢偵傛傟偽

Vout:丂50mA

偵側偭偰偄傑偡丅

偙傟偱LCD偑昞帵偡傞偺偐妋擣偟偰傒傑偡丅

chy_farm(2018/11/12 Mon 14:01) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^3: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

庢愢偺Vout抣偵傛傟偽丄

Vout = 2Vin - (VL + 2Vdiode)

偵側偭偰偄傑偡丅偲偄偆偙偲偼丄

5.06V = 6.20V - (VL + 2Vdiode)

偱偡丅偙偺偲偒偺LED侾働偺徚旓揹棳偑丂0.5mA丂偱偟偨偐傜丄庢愢偺乽Voltage Loss乿僌儔僼偐傜撉傓偲嵟掅抣偺0.4V偱偡丅偦偙偱

2Vdiode = 1.14V - 0.4V = 0.74V

1Vdiode = 0.37V

戝懱偙偺掱搙偺抣偱偟傚偆偐丅

chy_farm(2018/11/12 Mon 14:50) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^4: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

LCD偼丄乽SC2004C乿偱係峴俀侽楍偺暥帤攝楍偱偡丅

揹棳抣偼嵟戝偱6mA偱偟偨丅

偙傟側傜OK偱偡偹丅

inara1(2018/11/13 Tue 12:11) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^5: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

LT1054偲LTC1144偼椙偔巊偄傑偡丅曅揹尮乮0 +V乯偐傜椉揹尮乮亅V 0 亄V乯傪嶌傞偲偒偵巊偄傑偡丅

LT1054偲LTC1144偺堘偄偼埲壓偺捠傝偱偡丅

揹尮揹埑斖埻 3.5V乣15V(LT1054乯丄2V乣18V(LTC1144)

弌椡掞峈(typ乯10兌乮LT1054)丄56兌(LTC1144)

LT1054偼弌椡掞峈偑彫偝偄偺偱LT1144傛傝弌椡揹棳傪懡偔偟偰傕揹埑崀壓偼彫偝偄偱偡偑丄嵟掅摦嶌揹埑偼3.5V偲崅偔側偭偰偄傑偡丅

偦偺墳梡夞楬偺摦嶌傪夞楬僔儈儏儗乕僞乮LTspice乯偱尒偰傒傑偟偨丅夞楬恾偵埲壓偺娫堘偄偑偁傝傑偟偨丅

丒LT1054偺8pin偺攝慄偺僪僢僩偑敳偗偰偄傞

丒1屄偺僟僀僆乕僪偺嬌惈偑媡

偙偺夞楬偱摦嶌偟偨偺偱偟傚偆偐丅

娫堘偄傪廋惓偟偰僔儈儏儗乕僔儑儞偟偨偲偙傠丄揹尮揹埑偑3.3V偱偼摦嶌偟傑偣傫偱偟偨乮3.5V埲忋偱偼摦嶌乯丅僨乕僞僔乕僩偵彂偐傟偨嵟掅摦嶌揹埑偼3.5V側偺偱偍偐偟側寢壥偱偼偁傝傑偣傫丅偦偺夞楬偺擖椡揹埑傪僊儕僊儕偺3.5V偲偡傞偺偼偁傑傝偍姪傔偱偒傑偣傫丅

傑偨丄擖椡揹埑偑3.5V偺偲偒偺弌椡揹埑偼4.3V偔傜偄偱5V偵側偭偰偄傑偣傫丅偙偺夞楬偼晧揹埑懁乮out-乯偼埨掕壔偝傟偰偄傑偡偑丄惓揹埑懁乮out+乯偼擖椡揹埑偑偦偺傑傑棃偰偄傞偩偗側偺偱丄擖椡揹埑偑曄壔偡傞偲弌椡揹埑傕曄壔偟傑偡丅

擖椡揹埑偑曄摦偟偰傕弌椡揹埑傪堦掕乮5V乯偵曐帩偟偨偄偺側傜丄偙傟

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-03451/

傪偍姪傔偟傑偡丅擖椡揹埑偑1.5V乮姡揹抮1杮乯偱傕5V偺弌椡揹埑偑摼傜傟傑偡丅埲慜偼偦偺彫宆斉乮6pin乯偑偁偭偨偺偱偡偑丄傕偆斕攧偝傟偰偄側偄傛偆偱偡丅

chy_farm(2018/11/15 Thu 21:49) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^6: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

inara1偝傫丄偙傫偽傫偼丅偍悽榖偵側傝傑偡丅

亜偦偺墳梡夞楬偺摦嶌傪夞楬僔儈儏儗乕僞乮LTspice乯偱尒偰傒傑偟偨丅夞楬恾偵埲壓偺娫堘偄偑偁傝傑偟偨丅

丒LT1054偺8pin偺攝慄偺僪僢僩偑敳偗偰偄傞

丒1屄偺僟僀僆乕僪偺嬌惈偑媡

偙偺夞楬偱摦嶌偟偨偺偱偟傚偆偐丅

僸僪僀娫堘偄偱偟偨偹丅偤乕傫偤傫僟儊偱偟偨丅

偱傕丄廋惓偟偨傜偍偐偘偝傑偱壱摥偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

偱傕偱傕丄偛嫵帵偳偆傝偱偡丅幚嵺偵揹埑傪曄壔偝偣偰娤嶡偡傞偲丄

擖椡乕乕乕乕弌椡乕乕乕乕揹棳乕乕乕乕

3.5V乕乕乕4.2V乕乕乕乕90mA乕乕乕

5.5V乕乕乕6.24V乕乕乕160mA乕乕乕

偱偟偨丅

傓偟傠偙偭偪偺偱偼側偔丄12擔偵傾僢僾偟偨傕偆堦偮偺Positive Doubler丂偺曽偑儅僔偱偟偨丅

chy_farm(2018/11/18 Sun 22:08) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^7: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

偍堻條偱暥帤昞帵偑弌棃傑偟偨丅

夋憸偺嵍壓丄LCD昞帵婍嵍懁偺儐僯僢僩偑LT1054偱偡丅

PIC偱傾僙儞僽儔岅傪巊偭偰偄偨偲偒偺侾侽侽侽暘偺侾偺楯椡偱弌棃傑偟偨丅

嵟嬤丄C尵岅偱婰弎偟偰傑偟偨偺偱傾僙儞僽儔傛傝偼斾傋暔偵側傜側偄偔傜偄偢乕乕偲妝偱偟偨偑丄偦傟偲斾妑偟偰傕侾侽侽暘偺侾偔傜偄偺楯椡偱偟偨丅

傕偆PIC偼丄Akitsuki-PIC-Kit俀傕丄PICKit俀丄PICKit俁傕慡晹偟傑偄偙傫偱偟傑偄傑偟偨丅

chy_farm(2018/11/19 Mon 21:07) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^8: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

Arduino僒僀僩偵廃攇悢僇僂儞僞偺儔僀僽儔儕偑偁偭偰丄偡偖偵帋嶌偱偒傑偟偨丅

偲偙傠偑丄廃攇悢偑埨掕偟偰偲傟傑偣傫丅

椺偊偽侾kHz偱帋偟偨傜亇1%偔傜偄偺傆傜偮偒偑偁傝傑偡丅

chy_farm(2018/11/19 Mon 21:15) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^9: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

侾俆KHz偔傜偄偺懷堟傪巊偄偨偄偺偵丄傆傜偮偒偑戝偒偄偱偡丅

chy_farm(2018/11/20 Tue 19:35) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^10: LT1054偱徃埑僐儞僶乕僞

> 侾俆KHz偔傜偄偺懷堟傪巊偄偨偄偺偵丄傆傜偮偒偑戝偒偄偱偡丅

儔僀僽儔儕乕傪擖傟懼偊偰傒傑偟偨丅

偙偪傜偺儔僀僽儔儕丟

乽FreqCounter_1_12乿

偼僞僀儅乕傪巊偭偰僎乕僩帪娫傪嶌傝丄偦偺拞傊僇僂儞僩抣傪擖傟傞僞僀僾偱偡丅

偙偪傜偺傎偆偑埨掕偟偰偄偰丄栚埨偵偼側傝偦偆偱偡丅

枛旜偺侽丏侽侾KH倸偺僨僕僢僩偑彮偟偢傟偰傑偡丅

嵍抂偺悢抣偼應掕夞悢偱偡丅1昩娫偵4夞應掕偡傞傛偆偵coding偟偰偁傝傑偡丅

chy_farm(2018/11/20 Tue 12:13) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Arduino Uno r3丄A-D曄姺偺儕僯傾儕僥傿乕

500兌偺億僥儞僔僆儊乕僞偵Arduino 儃乕僪偺俆V抂巕丄GND抂巕偐傜5V傪報壛偟偰丄

億僥儞僔僆儊乕僞偺拞娫揰傪傾僫儘僌擖椡億乕僩乽A0乿偵愙懕偟偰丄

億僥儞僔僆儊乕僞偺抣傪曄壔偝偣側偑傜丄僥僗僞乕偱揹埑曄壔傪婰榐偟傑偟偨丅

A0偐傜擖椡偝傟傞傾僫儘僌僨乕僞偑椙偄儕僯傾儕僥傿乕偱僨僕僞儖曄姺偝傟偰偄傞偐傪傒傑偟偨丅

奐巒慜偵弨旛應掕偡傞偲丄

乮僥僗僞昞帵乯丗丂乮COM4億乕僩昞帵乯

丂丂丂侽. 侽侽V丂丂丂丂侽. 侽侽V

丂丂丂係丏俉係V丂丂丂丂係丏俉俆V

偱偟偨偺偱丄妱傝嶼偟偰

Serial.println(a*(4.85/1023));

偺僐乕僨傿儞僌偺偲偙傠偱僷儔儊乕僞偵擖傟偰偄傑偡丅

C++偺僐乕僪偼師偺捠傝偱偡丅

/////////////////////////////////

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int a;

a=analogRead(0);

Serial.println(a*(4.85/1023));

delay(1000);

}

///////////////////////////////////

乮寢壥乯

乮僥僗僞昞帵乯丗丂乮COM4億乕僩昞帵乯

丂丂丂係丏俉係V丂丂丂丂係丏俉俆V

丂丂丂俁丏俋俉V丂丂丂丂係丏侽侽V

丂丂丂俁丏俆侽V丂丂丂丂俁丏俆侽V

丂丂丂俁丏侽俁V丂丂丂丂俁丏侽侽V

丂丂丂俀丏俆俀V丂丂丂丂俀丏俆侽V

丂丂丂俀丏侽侽V丂丂丂丂俀丏侽侽V

丂丂丂侾丏俆侽V丂丂丂丂侾丏俆侽V

丂丂丂侾丏侽侾V丂丂丂丂侾丏侽侽V

丂丂丂侽丏俆侽V丂丂丂丂侽丏俆侽V

/////////////////////////////////////

偲丄傑偁丄偙傫側傕偺側偺偱偟傚偆偐丅

daruma(2018/11/14 Wed 19:47) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

怓偺堘偆俀楍偺棳傟傞揰柵

彮擭彮彈敪柧僋儔僽偺嶌昳傪忺傞偺偵亀棳傟傞揰柵亁傪尒偨栚偺僶儕僄乕僔儑儞曄偊偰偄偔偮偐嶌偭偰偒傑偟偨偑丄崱夞偼乽惵偺楍乿偲乽愒偺楍乿傪摨帪偵憱傜偣偨偄偲偄偆偙偲偱丄偙傫側傆偆偵偟傑偟偨丅

揹尮偑扨嶰亊2傪5V偵徃埑側偺偱LED俀屄捈楍偼偱偒傑偣傫偐傜丄埲慜摨怓偺俀楍傪嶌偭偨偲偒偼偙偺夞楬偱摨庬LED傪10屄亊俀楍偱偆傑偔峴偒傑偟偨丅

崱夞偼俀楍偺怓偑堎側傞偺偱丄偙偺傗傝曽偼捠梡偟側偄偐側偲巚偄偮偮傕嶌偭偰傒傑偟偨傜丄偩傔偱偟偨丅

扨懱偱幚尡偟偨偲偒丄惵LED偼1k兌丄愒LED偼330兌偱摨掱搙偺柧傞偝偵側偭偨偺偱掞峈偼偦偺傛偆偵偟傑偟偨丅

摦嶌偝偣偰傒傞偲丄堦弖偼俀怓偲傕尦婥偵岝傞偺偱偡偑丄偦偺屻丄愒偼柧傞偔惵偼儃儞儎儕偲偟偐岝傝傑偣傫丅

愒偲惵偱弴曽岦揹埑偑堘偆偐傜偐偲巚偆偺偱偡偑丄夝寛嶔偼偁傝傑偣傫偐丅

daruma(2018/11/14 Wed 19:56) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re: 怓偺堘偆俀楍偺棳傟傞揰柵

偁傟丄惵侾楍偩偗偱帋偦偆偲偟偰丄愒偺楍偵峴偔330兌傪愗傝棧偟偨傜丄俀楍偲傕尦婥偵憱傝傑偟偨丅寢壥僆乕儔僀偱偡偑丄側偤偱偟傚偆丅愒LED偺僇僜乕僪偼偳偙偵傕宷偑傜側偄偐傜揰摂偟側偄偲巚偭偨偺偱偡偑丅

inara1(2018/11/14 Wed 18:23) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

BC817偲BC807偺SPICE儌僨儖

Yahoo抦宐戃偺夞摎偺曗懌偺偨傔偵偙偺宖帵斅傪巊傢偣偰偔偩偝偄丅

BC817-25 偺SPICE儌僨儖偱偡丅揹棳憹暆棪偼 BF=338.8 偺晹暘偱偡丅

.model BC817-25 NPN(IS=9.198E-14 NF=1.003 ISE=4.468E-16 NE=1.65 BF=338.8 IKF=0.4913 VAF=107.9 NR=1.002 ISC=5.109E-15 NC=1.071 BR=29.48 IKR=0.193 VAR=25 RB=1 IRB=1000 RBM=1 RE=0.2126 RC=0.143 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=3.825E-11 VJE=0.7004 MJE=0.364 TF=5.229E-10 XTF=219.7 VTF=3.502 ITF=7.257 PTF=0 CJC=1.27E-11 VJC=0.4431 MJC=0.3983 XCJC=0.4555 TR=7E-11 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.905 Vceo=45 Icrating=500m mfg=NXP)

BC817-25偺SPICE儌僨儖偱偡丅揹棳憹暆棪偼 BF=385.7 偺晹暘偱偡丅

.model BC807-25 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7 IKF=0.3603 VAF=31.29 NR=0.9849 ISC=5.062E-13 NC=1.295 BR=20.57 IKR=0.054 VAR=11.62 RB=1 IRB=1.00E-06 RBM=0.5 RE=0.1415 RC=0.2623 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=5.114E-11 VJE=0.8911 MJE=0.4417 TF=7.359E-10 XTF=1.859 VTF=3.813 ITF=0.4393 PTF=0 CJC=2.656E-11 VJC=0.62 MJC=0.4836 XCJC=0.459 TR=5.00E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.99 Vceo=45 Icrating=500m mfg=NXP)

viseurfr(2018/11/02 Fri 11:14) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

NITECORE TM38 1800 Lumens lampe torche

https://www.viseurfr.com/avis-produit-tm38-1800-lumens-lampe-torche.html - A ce prix-là je ne m'attendais vraiment pas un produit d'aussi bonne qualité ! La lampe semble très solide et je n'ai absolument rien à redire sur la puissance de l'éclairage.

偟偨

chy_farm(2018/10/23 Tue 12:50) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

懱壏寁偺傾儖僑儕僘儉

PIC偱壏搙寁偲丄偦偺僨乕僞傪曐懚偡傞僨乕僞儘僈乕傪嶌傝偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

曐懚偡傞僨乕僞偼3庬椶偱丄

侾丗奐巒4昩屻偺壏搙

俀丗壓偑偭偰偄偔壏搙偺堦斣壓偺壏搙

俁丗堦斣壓偺壏搙傑偱摓払偡傞昩悢

偱偡丅

偙偺俀偲俁偵懱壏寁偺傾儖僑儕僘儉傪巊偊傞偺偱偼丠偲峫偊傑偟偨丅

棟桼偼丄懱壏寁偲帡偰偄偰丄壏搙偑壓偑偭偰堦斣壓偵側傞傑偱偵挿偄偲偒偼30昩偔傜偄懸偮偺偱偡丅巒傔偼僒僒乕偲壓偑偭偰偄偒傑偡偑丄2/3偔傜偄壓偑偭偨偲偙傠偱僩儘僩儘偲備偭偔傝偵側傝傑偡丅

偙偺備偭偔傝壓偑傞偲偙傠偱丄壓偑傝曽偺僇乕僽偐傜梊應偝偣偰帪娫抁弅傪恾傝偨偄丄偲偄偆栿偱偡丅

僇乕僽偼曻暔慄傪棙梡偱偒傞偺偱偼丄偲悇掕偟偰偄傑偡丅

偳側偨偐丄偙傟偵偮偄偰偛懚抦偺曽偑偍傜傟偨傜傾僪僶僀僗偍婅偟傑偡丅

motomura(2018/10/10 Wed 15:44) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

巻偺専弌

inara1偝傫傊偍婅偄偄偨偟傑偡丅

僼僅僩僩儔儞僕僗僞枖偼Cds傪巊偭偰丄巻偺岤偝偺堘偄傪専弌偟偨偄偲巚偄傑偡丅

俴俤俢偐傜偺岝傪巻偺棤偐傜偁偰偰丄偦偺岝偺嫮庛傪専弌偟偰儕儗乕傪俷俶丄俷俥俥偝偣偨偄偺偱偡偑丄儃儕儏乕儉偱岝偺嫮庛偱偺挷惍偲丄庴偗傞懁偺嬓傕挷惍偱偒傞傛偆偵偟偨偄偱偡丅

儃儕儏乕儉偱岝偺嫮庛挷惍偼昁梫側偄偐傕偟傟傑偣傫丅

揹尮偼俢俠俆倁枖偼俢俠侾俀倁丄専弌柺愊偼侾倣倣倃侾侽倣倣偺斖埻撪偱偡丅

梡搑偼丄侾侽倣倣嬓偺僥乕僾忋偵侾侽倣倣妏偺巻偑侾倣倣娫妘偱戲嶳揬偭偰偁傞巻偑丄僥乕僾忋偵偁傞偐柍偄偐偺専弌偱偡丅

僥乕僾偺摟夁棪偲僥乕僾亄巻偺摟夁棪偺堘偄偺専弌偱偡丅

摨偠岤傒偺巻偱傕摟夁儉儔偑偁傝傑偡偺偱専弌嬓偺挷惍偑昁梫偐偲巚偄傑偡丅

inara1(2018/10/10 Wed 16:42) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re: 巻偺専弌

偱偒傞偲巚偄傑偡丅

奜岝偑偁傞偲岆摦嶌偡傞偺偱丄専弌偡傞晹暘傪幷岝偡傞峔憿偲偟偰偔偩偝偄丅

岝尮偼敀怓LED乮冇5mm掱搙乯丄CdS僙儖偼庤尦偵偁傞冇5mm偺傕偺偱幚尡偟偰傒傑偡丅

敀偄巻傪揬偭偨摟柧僥乕僾傪挿庤曽岦偵堏摦偝偣偨偲偒偵丄巻偑捠夁偟偨偙偲傪専弌偡傞偺偱偡偹丅

CdS偺捈宎偑5mm側偺偱冇1mm偺僺儞儂乕儖偱擖幩岝傪惂尷偡傟偽丄暆1mm偺僗僉儅傕専弌壜擻偩偲巚偄傑偡丅僺儞儂乕儖偱幷岝偡傞偲姶搙偑棊偪傞偺偱幚尡偟偰傒偰丄専弌偱偒傞傛偆偵岺晇偟偰傒傑偡丅

摟柧僥乕僾偺憲傝懍搙偼偳傟偔傜偄偱偡偐丅CdS偼墳摎偑抶偄偺偱丄0.01昩偔傜偄偱岝嫮搙偑曄壔偡傞偲専弌偑擄偟偄偱偡丅

motomura(2018/10/10 Wed 18:22) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re: 巻偺専弌

>敀偄巻傪揬偭偨摟柧僥乕僾傪挿庤曽岦偵堏摦偝偣偨偲偒偵

僥乕僾偼摟柧偱偼偁傝傑偣傫丅椉柺僥乕僾偺棧宆巻偱偡丅

棧宆巻偺忋偵僔乕儖偑堦掕娫妘偵揬偭偰偁傝丄偦偺専弌偱偡丅

揬偭偰偁傞強偲丄揬偭偰柍偄偲偙傠偺嵎偼嬐偐偩偲巚偄傑偡丅

奜岝幷抐偼弌棃傑偡丅

僥乕僾懍搙偼俆噋/sec偔傜偄偱偡丅

憲傝儌乕僞乕偼偄偮傕偺傛偆偵僽儗乕僉傪偐偗傑偡丅

motomura(2018/10/11 Thu 12:04) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^2: 巻偺専弌

偙偺條側暔偺丄僔乕儖偑桳傞偐柍偄偐傪専弌弌棃傟偽偲巚偄傑偡丅

嶲峫偵側傝傑偡偐丠

inara1(2018/10/11 Thu 12:16) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^3: 巻偺専弌

亜偙偺條側暔偺丄僔乕儖偑桳傞偐柍偄偐傪専弌弌棃傟偽偲巚偄傑偡丅

暥帤偑彂偄偰偁傞偲偄偆偺偼弶帹偱偡丅暥帤偺傎偆偑僐儞僩儔僗僩偑嫮偄偺偱擄偟偦偆偱偡丅

僔乕儖偺嫬奅偼堦捈慄側偺偱丄偦偺惈幙傪棙梡偟偰専弌偡傞曽朄傪巊偆偲偄偆庤傕偁傝傑偡偑丄憲傝曽岦偲捈妏偺慄偑報嶞偝傟偰偄傞偲丄僔乕儖偺嫬奅慄偲嬫暿偡傞偺偼擄偟偦偆偱偡丅

僔乕儖偺娫妘偑傎傏摨偠乮僔乕儖偑攳偑傟棊偪偰偄傞偙偲偼側偄乯側偺側傜廃婜惈傪棙梡偟偨曽朄傕峫偊傜傟傑偡偑丅

motomura(2018/10/11 Thu 12:31) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^4: 巻偺専弌

壓偐傜岝傪偁偰傞偲丄僔乕儖偑柍偄強偲桳傞強偺嵎偼栚帇偱偼偦偺嵎偼妋擣弌棃傑偡丅

僔乕儖偑柍偄強偼堦掕偺岝傪姶偠傑偡丅

僔乕儖偑柍偄強傪乽侾侽侽乿偲偟偰丄桳傞偲偙傠偼偦傟埲壓偲偡傞帠偼偱偒傑偣傫偐丠

懡暘丄僔乕儖偑桳傞強偼乽侾侽侽乿偺敿暘埲壓偩偲巚偄傑偡丅

僔乕儖偲僔乕儖偺娫妘偼惓妋偱偼偁傝傑偣傫丅

inara1(2018/10/12 Fri 07:03) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^5: 巻偺専弌

梊旛幚尡傪偟偰傒傑偟偨丅

岝僙儞僒偼2庬椶傪斾妑偟偰傒傑偟偨偑丄僼僅僩僟僀僆乕僪偺傎偆偑椙偝偦偆偱偡丅

僺儞儂乕儖宎偑1mm側偺偱丄椬愙僔乕儖偺僗僉儅専弌偼1mm偑尷奅偺傛偆偱偡丅僔乕儖偺暥帤偼専弌偺幾杺偵偼側傜側偄傛偆偱偡丅

僙儞僒偺弌椡怣崋偺僌儔僼偵昤偄偨悈暯偺愒慄偼丄僔乕儖敾暿偺乽偟偒偄抣乿偱偡偑丄偙傟偼LED偺柧傞偝偱曄傢傞偺偱丄婎弨偲側傞僔乕儖傪弨旛偟偰丄偦傟傪棳偟偰傒偰丄儃儕儏乕儉摍偱挷惍偡傟偽偄偄偲巚偄傑偡丅

motomura(2018/10/12 Fri 09:57) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^6: 巻偺専弌

怓乆偲幚尡摴嬶傪帩偭偰偍傜傟傞偺偵姶怱抳偟傑偟偨丅

偦偺懠偵傕惁偄嵼屔偑偁傞偺偱偟傚偆偹丅攓尒偟偨偄偱偡丅

巹傕傾僋僙僒儕乕娭學偺摴嬶傗嵽椏偑嶳掱偁偭偰丄惍棟偑弌棃傑偣傫丅

---------------------------------------------------

桳傞偲偒偲柍偄帪偺嵎偼巚偭偨傛傝彮側偄偱偡偹丅

偙傟偔傜偄偺嵎偱俷俶亅俷俥俥偑弌棃傞傛偆偵側傝傑偡偐丠

inara1(2018/10/12 Fri 10:16) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^7: 巻偺専弌

亜怓乆偲幚尡摴嬶傪帩偭偰偍傜傟傞

偦傟偼僞儈儎柾宆偺僾乕儕乕儐僯僢僩僙僢僩

https://www.tamiya.com/japan/products/70121/index.html

偱偡丅儌乕僞傪尭懍偡傞偨傔偵巊偄傑偟偨丅

亜偙傟偔傜偄偺嵎偱俷俶亅俷俥俥偑弌棃傞傛偆偵側傝傑偡偐丠

偱偒傑偡丅嵟廔揑偵0V乮巻側偟乯丄5V乮巻偁傝乯偺怣崋偲偟偰弌椡偟傑偡偐丠

motomura(2018/10/12 Fri 11:05) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^8: 巻偺専弌

僞儈儎偺僾乕儕乕傗僠僃乕儞傗僞儈儎儌乕僞乕摍偼巹傕帩偭偰偄傑偡丅摿偵僊儍乕僪儌乕僞乕偼婡怐傝婡偵係屄巊偭偰偄傑偡丅

亜嵟廔揑偵0V乮巻側偟乯丄5V乮巻偁傝乯偺怣崋偲偟偰弌椡偟傑偡偐丠

偤傂偍婅偄偄偨偟傑偡丅俆倁儕儗乕傪俷俶亅俷俥俥弌棃傞傛偆偵偍婅偄偄偨偟傑偡丅

inara1(2018/10/12 Fri 12:04) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^9: 巻偺専弌

儕儗乕偺愙揰偼僠儍僞儕儞僌乮抁帪娫偵ON偲OFF偑孞傝曉偝傟傞尰徾乯偑偁傝傑偡偑丄偦傟偱傕偄偄偺偱偡偐丅

motomura(2018/10/12 Fri 15:19) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^10: 巻偺専弌

儌乕僞乕偵偰侾僐儅憲偭偰俽俿俷俹丄墴偟儃僞儞偺條側怣崋偱傑偨侾僐儅偍偔傞丅

偙偺摦嶌傪偝偣傞堊偵偼儕儗乕偺懠偵偳偺條側曽朄偑偁傝傑偡偐丠

儕儗乕偼僠儍僞儕儞僌傪婲偙偡偺偼側偤偱偟傚偆偐丠

motomura(2018/10/12 Fri 16:26) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^11: 巻偺専弌

愄偺帠傪巚偄弌偟傑偟偨偺偱嶲峫傑偱丅

俁侽擭埲忋慜丄報嶞壆傪傗偭偰偄偨偺偱偡偑丄偦偺帪偵巊偭偰偄偨報嶞婡偺拞偵丄侾枃偢偮巻傪媼巻偡傞偲偙傠偵俀枃専抦偺儅僀僋儘僗僀僢僠偑偮偄偰偄傑偟偨丅

敄偄巻0.1mm偱傕専抦偟偰偄傑偟偨丅

巻傪侾枃嫴傫偱僱僕偱僇僠僇僠偲壒傪棅傝偵僱僕偱挷惍偟偰偄傑偟偨丅

婡夿揑偺専抦傕峫偊偰傒傑偡偑丄尰嵼偺忬嫷偑傢偐傝傑偣傫丅

inara1(2018/10/12 Fri 17:04) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^12: 巻偺専弌

儕儗乕偺愙揰偼丄敄偄斅僶僱偺愭抂偑愙怗偡傞偐乮ON乯丄棧傟傞偐乮OFF乯偱揹婥揑側ON/OFF傪嶌偭偰偄傞偺偱丄ON偵側偭偨偲偒偵斅僶僱偑抏傫偱偟傑偆偨傔丄ON偵側偭偨屻偵OFF偵側傝丄傑偨ON偵側傞偲偄偆偙偲傪抁偄帪娫偵乮0.05昩偔傜偄偺娫乯孞傝曉偟偰偟傑偆惈幙乮僠儍僞儕儞僌乯偑偁傝傑偡丅ON偐傜OFF偵側傞偲偒偼愙揰偑棧傟傞曽岦側偺偱僠儍僞儕儞僌偼彮側偄偱偡丅

崱夞偺夞楬偱偼丄巻偺嫬奅傪専弌偟偨傜儌乕僞乮巻憲傝乯傪掆巭偝偣傞偲偄偆摦嶌傪偝偣傞偺偱偟傚偆偐丅偩偲偟偨傜儕儗乕傪夘偝偢偵捈愙丄儌乕僞偺惂屼傪峴偆傎偆偑偄偄偲巚偄傑偡乮儕儗乕偑墳摎偡傞傑偱抶墑傕偁傞偺偱乯丅

儌乕僞偺惂屼怣崋偼偳偺傛偆側傕偺偱偟傚偆偐丅

motomura(2018/10/12 Fri 17:18) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^13: 巻偺専弌

儌乕僞乕偼僞儈儎偺僊儍乕僪儌乕僞乕偱偡丅

俈丏俁倁嬱摦偱偡偑丄怐婡偱偼俆倁偱巊偭偰偄傑偡丅

儅僀僋儘僗僀僢僠偱俷俶偟偨傜儌乕僞乕偑夞偭偰僔乕儖偑側偄偲偙傠偱巭傑傞傪孞傝曉偡摦嶌偱偡丅

僆乕僶乕儔儞偟偰傕偮偓偺俷俶偱摦偄偰巭傑傟偽俷俲偱偡丅

僥乕僾傪幚應偟傑偟偨丅

娫妘偼3倣倣丄儀乕僗偺岤傒偼0.06倣倣僔乕儖偺岤傒偼0.1倣倣

inara1(2018/10/13 Sat 08:28) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^14: 巻偺専弌

儅僀僋儘僗僀僢僠偼丄庤摦偱儌乕僞傪ON偵偡傞傕偺偱偡偐丅

儅僀僋儘僗僀僢僠傪墴偟偰儌乕僞偑摦偒弌偟偨屻丄巻傪専弌偟偨傜儌乕僞偑巭傑傝丄嵞傃儅僀僋儘僗僀僢僠傪墴偡偲丄師偺巻偺偲偙傠偱儌乕僞偑巭傑傞偲偄偆摦嶌偱偡偐丅

儌乕僞傪ON/OFF偡傞儕儗乕乮5V梡乯偼偦偪傜偵偁傝傑偡偐丅偁傞偺側傜宆斣傪嫵偊偰偔偩偝偄丅側偗傟偽偙偪傜偱揔摉偵慖傃傑偡乮愙揰揹棳偑30A偺傕偺乯丅

嵟弶丄儕儗乕傪巊傢側偄曽朄傪峫偊偰偄傑偟偨偑丄僠儍僞儕儞僌偑偁偭偰傕栤戣側偝偦偆側偺偱丄儕儗乕傪巊偆曽朄偲偟傑偡丅

inara1(2018/10/13 Sat 12:43) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^15: 巻偺専弌

埲慜巊偭偨偙偲偑偁傞TC4538偲偄偆僨僕僞儖IC偲丄揹埑斾妑婍傪巊偭偰丄僐儅憲傝偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

僾僢僔儏僗僀僢僠傪墴偡偲儌乕僞偑摦偒巒傔丄巻偺偁傞偲偙傠偱儌乕僞偑巭傑傝傑偡丅偝傜偵僾僢僔儏僗僀僢僠傪墴偡偲師偺巻偺偁傞庤慜偱巭傑傝傑偡丅巻偑側偄偲偒偼師偺巻偑弌偰偔傞傑偱儌乕僞偑摦偒懕偗傑偡偑丄僆乕僶乕儔儞杊巭偺偨傔偵丄偁傞帪娫埲忋偼儌乕僞偑摦偐側偄傛偆偵偟傑偟偨乮崱偺夞楬偱偼5昩乯丅

偙偪傜偱巊偭偰偄傞儌乕僞偼FA-130RA偺傛偆側彫宆儌乕僞側偺偱丄儌乕僞偺ON/OFF偵偼彫宆偺儕儗乕傪巊偭偰偄傑偡偑丄motomura偝傫偺僊傾乕僪儌乕僞偼偨傇傫丄婲摦帪側偳偵偼10A埲忋偺揹棳偑棳傟傞偲巚傢傟傞偺偱丄偙偺儕儗乕

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06696/

傪巊偆梊掕偱偡乮偙偺儕儗乕偼庤尦偵偁傝傑偡乯丅

偦偺儕儗乕偱摦嶌妋擣偟偨傜夞楬恾傪徯夘偟傑偡丅

motomura(2018/10/13 Sat 13:57) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^16: 巻偺専弌

儕儗乕偺宆斣亖俋係俀俫亅俀俠亅俆俢俽

僼僅僩僩儔儞僕僗僞亖俶俰俴俈俆侽俀俴丂丂2屄

懠俠倓倱怓乆

亜偁傞帪娫埲忋偼儌乕僞偑摦偐側偄傛偆偵偟傑偟偨乮崱偺夞楬偱偼5昩乯丅

3昩偔傜偄偵側傝傑偣傫偐丅

inara1(2018/10/13 Sat 15:43) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^17: 巻偺専弌

亜儕儗乕偺宆斣亖俋係俀俫亅俀俠亅俆俢俽

偙傟

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01229/

偱偡偹丅偙偺儕儗乕偱僊傾乕僪儌乕僞傪ON/OFF偟偨偙偲偼偁傝傑偡偐丅

亜僼僅僩僩儔儞僕僗僞亖俶俰俴俈俆侽俀俴丂丂2屄

崱夞偼偙傟傪巊偄傑偡丅

亜3昩偔傜偄偵側傝傑偣傫偐

帺桼偵愝掕偱偒傑偡丅3昩偺夞楬恾偵偟傑偡丅

motomura(2018/10/13 Sat 16:12) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^18: 巻偺専弌

儕儗乕偺宆斣亖俋係俀俫亅俀俠亅俆俢俽

偙傟偼怐婡偺懠丄杦偳偙傟傪巊偭偰偄傑偡

inara1(2018/10/13 Sat 16:48) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^19: 巻偺専弌

亜偙傟偼怐婡偺懠丄杦偳偙傟傪巊偭偰偄傑偡

偦偆偱偡偐丅偙偺儕儗乕偺嵟戝愙揰揹棳偼2A側偺偱偡偑丄儌乕僞婲摦帪偵偼2A埲忋棳傟傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

偦偺儕儗乕偱幚愌偑偁傞偺側傜偦傟偵偟傑偡丅忋偱徯夘偟偨戝宆偺儕儗乕偱傕摦嶌偡傞偙偲傪妋擣偟傑偟偨偑丄僇僠僇僠壒偑寢峔偆傞偝偔丄儕儗乕偺徚旓揹棳偑180mA偲戝偒偄偱偡丅

夞楬偺揹尮偼5V偱偡偑丄儌乕僞偼儕儗乕偱ON/OFF偡傞偺偱儌乕僞梡揹尮偼6V偱傕戝忎晇偱偡乮儌乕僞梡偺揹尮偼暿抂巕偲偟傑偡乯丅

偄偮傕偺傛偆偵攝慄恾傪昤偗偽偄偄偱偡偐丅婎斅偼偙傟

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00518/

傪梊掕偟偰偄傑偡乮偐側傝僗儁乕僗偑梋傝傑偡乯丅

motomura(2018/10/13 Sat 16:56) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^20: 巻偺専弌

偙偺婎斅偼帩偭偰偄傑偡丅

妝偟傒偵傑偭偰偄傑偡丅

inara1(2018/10/15 Mon 13:30) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^21: 巻偺専弌

慡懱偺幨恀偲丄惂屼婎斅偺昞棤偺幨恀傪揧晅偟傑偡丅

僗僀僢僠傪墴偡偨傃偵丄巻偺偁傞偲偙傠偱掆巭偟傑偡丅巻偺嫬奅傪専弌偟偰偐傜儌乕僞偑掆巭偡傞傑偱偵抶墑偑偁傞偨傔丄偙偺憰抲偱偼丄巻偺嫬奅偑岝僙儞僒埵抲偐傜3mm偔傜偄峴偒夁偓偨偲偙傠偱掆巭偟傑偡丅

inara1(2018/10/15 Mon 13:47) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^22: 巻偺専弌

惂屼婎斅偺昞棤偺攝慄恾偱偡丅僕儍儞僷乕慄偑1売強偁傝傑偡乮TC4538偺偲偙傠偺愒偄慄乯丅僜働僢僩傪夘偟偰TC4538傪幚憰偡傞偲偒偼丄僜働僢僩傪僴儞僟晅偗偡傞慜偵僕儍儞僷乕慄傪庢傝晅偗偰偔偩偝偄乮僜働僢僩傪晅偗偨屻偩偲僕儍儞僷乕慄傪晅偗傜傟側偄乯丅

偙偺攝慄恾偱偼丄僐僱僋僞偵僺儞僿僢僟傪巊偆偙偲傪憐掕偟偰偄傑偡偑丄motomura偝傫偛垽梡偺僞乕儈僫儖僽儘僢僋

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01306/

傕憓偣傞傛偆偵丄僗儁乕僗偵梋桾傪帩偨偣偰偁傝傑偡丅

乮挷惍乯

僆僔儘僗僐乕僾偑偁傟偽惓妋偵挷惍偱偒傑偡偑丄埲壓偼僆僔儘僗僐乕僾傪巊傢側偄挷惍曽朄偱偡丅挷惍偼廃埻岝偑彮側偄娐嫬偱峴偭偰偔偩偝偄丅

(1) 壜曄掞峈傪嵍偵夞偟愗偭偨忬懺偱丄夞楬揹尮乮5V乯偲儌乕僞揹尮傪擖傟傞丅LED偑揰摂偟丄儌乕僞偑夞傜側偄偙偲傪妋擣偡傞丅

(2) 巻晅偒僥乕僾傪僙僢僩偟偰丄僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟偡傞偲儌乕僞偑夞傝巒傔丄3昩偔傜偄偱掆巭偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅

(3) 僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟丄壜曄曄掞峈傪塃偵夞偟偰偄偭偨偲偒偵儌乕僞偑巭傑傞偲偙傠偵挷惍偡傞丅

(4) 傕偆1搙僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟偡傞偲丄師偺巻偺偲偙傠偱儌乕僞偑掆巭偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅偆傑偔巻偑専弌偱偒側偄偲偒偼丄壜曄掞峈傪旝挷惍偡傞乮偆傑偔専弌偡傞偲偙傠偵乯丅

乮晹昳儕僗僩乯

岝僙儞僒乮NJU7502L乯1屄 --- 儕乕僪慄偺挿偄傎偆偑亄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02325/

LED乮敀怓OSW54L5111P乯1屄 --- 儕乕僪慄偺挿偄傎偆偑亄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04765/

僐儞僷儗乕僞乮LM311乯1屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09816/

僨僕僞儖IC乮TC4538BP) 1屄

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=75PU-A7DZ

僟僀僆乕僪乮1N4148乯4屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00941/

僔儍儞僩儗僊儏儗乕僞乮NJM431乯1屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00431/

僩儔儞僕僗僞乮2SC1815乯1屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00881/

儕儗乕乮941H-2C-5D乯 1屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01229/

僐儞僨儞僒乮0.1兪F乯5屄

僐儞僨儞僒乮1兪F乯1屄

僐儞僨儞僒乮3.3兪F丒懴埑10V埲忋乯1屄 --- 儌乕僞偺嵟戝夞揮帪娫傪寛傔傞

僐儞僨儞僒乮100兪F丒懴埑10V埲忋乯1屄

掞峈乮2.2k兌乯 3屄

掞峈乮3.3k兌乯 1屄

掞峈乮10k兌乯 5屄

掞峈乮100k兌乯 6屄

掞峈乮1M兌乯 2屄

壜曄掞峈乮100k兌乯1屄

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03283/

motomura(2018/10/15 Mon 17:03) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^23: 巻偺専弌

偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

崱偐傜晹昳庤攝抳偟傑偡丅

--------------------------------------------------------

儌乕僞乕偺愙懕偼亅偲亅偑宷偑偭偰偄傑偡偑丄偙偺椉曽偱亅偲偟偰椙偄偺偱偟傚偆偐丠

inara1(2018/10/15 Mon 17:54) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^24: 巻偺専弌

亜儌乕僞乕偺愙懕偼亅偲亅偑宷偑偭偰偄傑偡偑丄偙偺椉曽偱亅偲偟偰椙偄偺偱偟傚偆偐丠

儌乕僞偵偼嬌惈乮亄亅乯偑偁傞偺偱偦傟偵崌傢偣偨偩偗偱偡丅媡夞揮偵側傞偺側傜儌乕僞偺亄亅傪媡偵偟偰偔偩偝偄丅

儌乕僞傪媡夞揮偱巊偆偺偼偁傑傝椙偔側偄乮僽儔僔偺杸栒偑惓揮偲媡揮偱堘偆乯偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

motomura(2018/10/16 Tue 08:22) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^25: 巻偺専弌

弶曕揑側幙栤偱偡偑丄丄丄丅

僴儞僟晅偗偺嵺丄掞峈摍傪嵎偟偨屻偼棤偐傜僴儞僟晅偗偡傞偲偒偵丄懌偺崻杮偵僴儞僟晅偗偟偰懌傪愗傞偐丄偦偺傑傑偵偟偰棤攝慄偺偲偒偵偦傟傪棙梡偡傞偐丄丄丄偳偪傜偑鉟楉偵弌棃傞偱偟傚偆偐丠

inara1(2018/10/16 Tue 10:11) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^26: 巻偺専弌

婎杮揑偵丄晹昳偺儕乕僪慄偼愗傜偢偵棤柺偱愜傝嬋偘偰丄偦偺傑傑攝慄偵巊偄傑偡乮忋偺幨恀偱傕偦偆偟偰偄傑偡乯丅儕乕僪慄傪愗偭偰僴儞僟晅偗偡傞偺偼丄偡偱偵攝慄偑偁傞応崌偱偡丅晹昳偺儕乕僪慄偩偗偱偼攝慄偑懌傝側偄偺偱丄偦偺晹暘偵偼愗偭偨儕乕僪慄偺愗傟抂傪巊偄傑偡丅

晹昳偺儕乕僪慄傪偦偺傑傑攝慄偵巊偆偲丄屻偱晹昳傪岎姺偡傞偲偒偵柺搢側偙偲偵側傝傑偡偑丄偙偪傜偱偼丄晹昳傪岎姺偡傞壜擻惈偑偁傞偲偒偼丄揧晅恾偺傛偆偵丄僺儞僜働僢僩傪巊偭偰幚憰偟偰偄傑偡丅

偙偺僺儞僜働僢僩偼40pin偺IC僜働僢僩

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00034/

偺僜働僢僩偩偗傪庢傝弌偟偨傕偺偱偡乮僯僢僷偱庽帀晹暘傪偼偑偟偰庢傝弌偡乯丅

捈慄忬偺僺儞僜働僢僩

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01591/

偐傜傕40屄偺僜働僢僩傪庢傝弌偡偙偲偼偱偒傑偡偑丄摨偠庢傟崅側偺偵IC僜働僢僩偺2攞偺壙奿側偺偱丄IC僜働僢僩偺傎偆傪巊偭偰偄傑偡乮僶儔僜働僢僩偺庢傝弌偟梡偵偄偔偮偐攦偭偰偁傞乯丅

inara1(2018/10/16 Tue 14:47) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^27: 巻偺専弌

幚嵺偺婎斅偺幨恀

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4413.jpg

偺攝慄柺偺僴儞僟偑僪乕儉忬偵側偭偰偄傞乮儕乕僪慄偑旘傃弌偟偰偄側偄乯偲偙傠偼丄晹昳偺儕乕僪慄傪嬋偘偰偦偺傑傑攝慄偲偟偨偲偙傠偱偡丅

娵僺儞僜働僢僩傪巊偭偰晹昳傪幚憰偡傞偲偒偼丄晹昳傪僜働僢僩偵憓偟偨忬懺偱婎斅偵僴儞僟晅偗偟傑偡丅偦偆偟側偄偲丄僺儞僜働僢僩偺偲偙傠偵暿偺攝慄傪晅偗傞偲偒偵丄僺儞僜働僢僩偺崻杮偺僴儞僟偑梟偗偰僺儞僜働僢僩偑敳偗棊偪偰偟傑偄傑偡乮僴儞僟晅偗帪偼晹昳柺傪壓岦偒偵偟偰偄傞偺偱乯丅偦偺偨傔丄偦偺晹暘偺攝慄偑慡偰廔傢傞傑偱偼丄僺儞僜働僢僩偵晹昳傪憓偟偨傑傑偵偟偰偍偒傑偡丅

儕儗乕偺傛偆側懡僺儞偺晹昳傪僺儞僜働僢僩傪夘偟偰幚憰偡傞偲偒傕摨條偱偡丅僺儞偑敳偗棊偪傞偺傪杊巭偡傞偩偗偱側偔丄懡僺儞偺応崌丄僺儞偺埵抲僘儗偑偁傞偲晹昳偑憓偟偵偔偄偐傜偱偡丅嵟弶偐傜晹昳偵僺儞傪憓偟偨忬懺偱僴儞僟晅偗偡傟偽埵抲偑帺摦揑偵崌偄傑偡丅

2抂巕偺晹昳偼婎斅偐傜2mm偔傜偄晜偐偟偰僴儞僟晅偗偟偰偄傑偡丅儕乕僪慄偵僆僔儘偺僾儘乕僽傪堷偭偐偗傗偡偔偡傞偨傔偱偡丅偙偺偲偒摿暿側栬嬶偼巊偭偰偄傑偣傫乮栚暘検乯丅晹昳傪晜偐偣傞偲丄婎斅偲暯峴偵偆傑偔僴儞僟晅偗偡傞偺偑柺搢偱偡偑丅

挿偄攝慄偵偼丄怴昳偺掞峈偺儕乕僪慄傪愗偭偰巊偭偰偄傑偡丅傕偭偨偄側偄傛偆偱偡偑1屄1墌偲埨偄偱偡偟丄掞峈偺儕乕僪慄偼恀偭偡偖側偺偱攝慄偟偨偲偒偵偒傟偄偱偡丅揹尮儔僀儞偺挿偄攝慄偼丄僷僗僐儞偵巊偆愊憌僙儔儈僢僋僐儞僨儞僒偺儕乕僪慄傪愗傜偢偵偦偺傑傑巊偆偙偲傕偁傝傑偡丅

motomura(2018/10/16 Tue 19:00) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^28: 巻偺専弌

幨恀傪攓尒両丂嬃偒偱偡両丂扅乆嬃偒偱偡両

偦傟偲丄攝慄恾偺晹昳柺丄攝慄柺偺鉟楉偝両

愝寁偺憗偝両

慡偰嬃偒偱偡丅

偙傟傜偺嫵幒傪奐偐傟偨傜擛壗偱偟傚偆偐丅

inara1(2018/10/17 Wed 09:22) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^29: 巻偺専弌

攝慄偺僉儗僀偝偱偼偙偙

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/RamenTimer/RamenTimer.html

偵偐側偄傑偣傫丅

motomura(2018/10/18 Thu 14:53) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^28: 巻偺専弌

亜(1) 壜曄掞峈傪嵍偵夞偟愗偭偨忬懺偱丄夞楬揹尮乮5V乯偲儌乕僞揹尮傪擖傟傞丅LED偑揰摂偟丄儌乕僞偑夞傜側偄偙偲傪妋擣偡傞丅

仭妋擣偟傑偟偨

亜(2) 巻晅偒僥乕僾傪僙僢僩偟偰丄僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟偡傞偲儌乕僞偑夞傝巒傔丄3昩偔傜偄偱掆巭偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅

仭妋擣偟傑偟偨

亜(3) 僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟丄壜曄曄掞峈傪塃偵夞偟偰偄偭偨偲偒偵儌乕僞偑巭傑傞偲偙傠偵挷惍偡傞丅

仭堦斣塃偱偲傑傝傑偣傫乮俁昩偱巭傞乯

亜(4) 傕偆1搙僾僢僔儏僗僀僢僠傪僠儑僀墴偟偡傞偲丄師偺巻偺偲偙傠偱儌乕僞偑掆巭偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅偆傑偔巻偑専弌偱偒側偄偲偒偼丄壜曄掞峈傪旝挷惍偡傞乮偆傑偔専弌偡傞偲偙傠偵乯丅

仭乮俁乯偲摨偠

motomura(2018/10/18 Thu 15:20) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^29: 巻偺専弌

仭岝僙儞僒岎姺

仭俴俤俢徚摂

巭傑傜側偄

傕偆堦搙怴偟偔嶌傝捈偟傑偡丅

motomura(2018/10/19 Fri 14:47) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^29: 巻偺専弌

怴偟偔嶌傝傑偟偨丅

仭揹尮俷俶偱儌乕僞乕巭傑傜偢

仭偟偽傜偔偡傞偲儕儗乕偑僠儍僞儕儞僌

仭偦偺屻儌乕僞乕夞傜偢

仭儕儗乕揰専偱傕堎忢側偟

motomura(2018/10/19 Fri 18:44) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^30: 巻偺専弌

師偺條偵挷傋傑偟偨

仭僥僗僞乕偱僴儞僟晄椙偺専嵏

仭椬偲偺愙怗

仭俬俠傪怴偟偄暔偵岎姺

偦偺懠丄恾柺偲偺僠僃僢僋

---------------------------------------------------------

攝慄梡偺儊僢僉慄偼僴儞僟偺僲儕偑埆偄偲巚偄傑偡偑丄偳偺條側慄傪巊偭偰偄傑偡偐丠

摵慄丄恀鐹慄偼僴儞僟偺僲儕偑椙偄偲巚偄傑偡偑丄側偤巊傢傟偰偄側偄偺偱偟傚偆偐丠

inara1(2018/10/20 Sat 08:58) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^31: 巻偺専弌

偆傑偔摦嶌偟傑偣傫偐丅攝慄傪僠僃僢僋偟偰傒傑偡丅

摦嶌僥僗僩偼埫偄娐嫬偱傗偭偰偄傑偡偐丠

LED偺揹棳惂尷掞峈乮3.3k兌乯傪奜偟偨忬懺偱(3)傪傗偭偰傕儌乕僞偼3昩埲撪偵巭傑傝傑偣傫偐丠

亜攝慄梡偺儊僢僉慄偼僴儞僟偺僲儕偑埆偄

偙偪傜偱偼晹昳偺儕乕僪慄偺愗傟抂傪巊偭偰偄傑偡偑僴儞僟偺僲儕偼埆偔側偄偱偡丅僴儞僟偺僲儕偑埆偄偺偼丄儕乕僪慄偑巁壔偟偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅幖婥偺懡偄応強偵曐娗偡傞偲儕乕僪慄偺岝戲偑側偔側傝傑偡丅

儕乕僪慄傪僴儞僟晅偗偡傞偲偒偼丄偁傜偐偠傔儕乕僪慄偺愭抂晹暘偵僴儞僟晅偗偡傞乽梊旛僴儞僟乿傪峴偭偰偄傑偡丅梊旛僴儞僟傪偡傟偽懡彮巁壔偟偨儕乕僪慄偱傕僲儕偼椙偄偼偢偱偡丅

亜摵慄丄恀鐹慄偼僴儞僟偺僲儕偑椙偄偲巚偄傑偡偑丄側偤巊傢傟偰偄側偄偺偱偟傚偆偐丠

晹昳偺儕乕僪慄偺愗傟抂傪巊偆偺偼恀偭偡偖偩偐傜偱偡丅僗僘儊僢僉慄側偳偼姫偄偨忬懺偱攧傜傟偰偄傞偺偱丄攝慄偵巊偆偲榩嬋偟偰偟傑偄傑偡丅

inara1(2018/10/20 Sat 09:43) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^32: 巻偺専弌

摦嶌僥僗僩偼埫偄娐嫬偱傗偭偰偄偰丄LED偺揹棳惂尷掞峈乮3.3k兌乯傪奜偟偨忬懺偱(3)傪傗偭偰傕儌乕僞偼3昩埲撪偵巭傑傜側偄傛偆側傜丄揧晅恾偺嘆偐傜嘊偺應掕傪傗偭偰偔偩偝偄丅3.3k兌偺掞峈傪奜偟偨忬懺乮LED偼揰摂偟側偄乯偱傗偭偰偔偩偝偄丅

motomura(2018/10/21 Sun 15:21) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^33: 巻偺専弌

俁夞栚偺惓捈両丂弌棃傑偟偨両両両

堦斣掞峈傪塃偵夞偟偰丄丄丄僔乕儖偑桳傞偲偙傠偱僗僞乕僩儃僞儞傪墴偡偲儌乕僞乕偑夞傝傑偡丄僔乕儖乕偑柍偄強偱巭傑傝傑偡丅

柍偄強偱偲傑偭偰傕峴偒夁偓傞偺偱挌搙椙偄忬懺偱偡丅

僗僞乕僩儃僞儞傪墴偟偨帪丄傕偟儌乕僞乕偑夞傜側偔偰傕俁昩娫偱巭傑傞偺傪丄壗傕偟側偄帪偺俁昩娫偱巭傑傞帪娫傪挿偔偡傞偵偼丄偳偙傪曄偊傟偽椙偄偱偟傚偆偐丠

motomura(2018/10/21 Sun 15:42) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^34: 巻偺専弌

嵞搙僥僗僩偟偨偲偙傠丄媡偺摦偒偵側傝傑偟偨丅

偙傟偑惓忢偺摦偒偩偲巚偄傑偡偑丄峴偒夁偓偰巭傑傞偲僗僞乕僩儃僞儞傪墴偟偰傕婲摦偟側偄偺偱媡偺摦偒偵弌棃傑偣傫偐丠

------------------------------------------------

嵞傃僥僗僩偟偰傢偐傜側偔側偭偰偒傑偟偨丅

僔乕儖偑柍偄強偐傜僗僞乕僩偡傞偲丄僔乕儖偑偁傞偲偙傠偱巭傑傝傑偡丅僔乕儖偑桳傞強偐傜僗僞乕僩偡傞偲丄僔乕儖偑側偄偪偙傠偱偲傑傝傑偡丅

inara1(2018/10/21 Sun 15:42) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^34: 巻偺専弌

> 俁夞栚偺惓捈両丂弌棃傑偟偨両両両

3枃栚偺婎斅傪嶌偭偨偺偱偡偐丅尨場偼暘偐傜偢偠傑偄偱偡偑摦偄偰椙偐偭偨偱偡丅

亜壗傕偟側偄帪偺俁昩娫偱巭傑傞帪娫傪挿偔偡傞偵偼丄偳偙傪曄偊傟偽椙偄偱偟傚偆偐丠

TC4538偺偦偽偺3.3兪F傪10兪F偵偡傞偲10昩偔傜偄偵側傝傑偡丅

motomura(2018/10/21 Sun 20:07) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^35: 巻偺専弌

姶搙傪忋偘傞偵偼偳偆偟偨傜椙偄偱偟傚偆偐丠

巒傔偲丄偟偽傜偔巊偭偨屻偱偼俷俶亅俷俥俥偑媡揮偡傞応崌偑偁傝傑偡丅

僔乕儖偑

桳傞俷俶乚側偄俷俥俥

柍偄俷俶亅桳傞俷俥俥

inara1(2018/10/23 Tue 10:30) [ 曇廤 ] [ 曉怣 ]

Re^36: 巻偺専弌

亜巒傔偲丄偟偽傜偔巊偭偨屻偱偼俷俶亅俷俥俥偑媡揮偡傞応崌偑偁傝傑偡

廃埻偺柧傞偝偼曄傢偭偰偄傑偣傫偐丅埫偄娐嫬偱摦嶌偝偣偰偄傞偺偱偡偹丅

偙偪傜偺岝僙儞僒晹暘偺奼戝幨恀傪揧晅偟傑偡丅僺儞儂乕儖傪晅偗偰偄傑偡偐丠僺儞儂乕儖偑側偄偲丄嬻娫暘夝擻偑壓偑偭偰偟傑偆偺偱丄僔乕儖偺僗僉儅偑嫹偄偲専弌偱偒傑偣傫丅