秋月ファンクラブ掲示板

- 単相 Inverterの仕組み、その他(2)(9)

- DC−ACインバーターを修理したいです(5)

- こういう装置はありますか?(8)

- プレゼン電卓3(24)

- 微弱電流パルスでカウンタを(25)

- キャラクタLCDを用いた回路(0)

- ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い(6)

- 電子負荷の製作記事(5)

chy_farm(2020/03/20 Fri 08:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

単相 Inverterの仕組み、その他(2)

ほぼ10カ月にわたるこの投稿、「単相インバーターの仕組み、その他」が積もり積もって100回に近くなってきました。

それに伴い、索引の表示が見にくくなってきたので、今日から同じタイトルで(2)として続けます。

chy_farm(2020/03/20 Fri 09:29) [ 編集 ] [ 返信 ]

キャリア波周波数と出力フィルターの関係

そこで、キャリア波を変更して出力電流波形を比較してみることにしました。

比較したキャリア波は、5キロヘルツ、10キロヘルツ、の2種類です。

高めのキャリア波を使って単相コンデンサ運転モーターを接続した場合、

キャリアに対してサイン波の振幅を上げて(出力を上げると云う意味)いくと、出力電流波形のサイン波の先端が尖ります。

これとは対照的に、モーターではなく、はんだごてを負荷にした場合には、 同じようにしてもサイン波の先端が尖る程度が穏やかです。

これをLTDpiceでもシミュレーションしてみました。

画像は、 5キロヘルツのキャリア波を使って出力して、半田ごてを負荷にした場合のシミュレーションです。

chy_farm(2020/03/20 Fri 12:35) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

こちらは同じ5キロヘルツのキャリア波を使って、単相コンデンサー運転モーターを接続したときの出力電流波形です。

同じキャリア波なのに出力電流波形が乱れています。

chy_farm(2020/03/22 Sun 10:37) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

こちらの図は、

LTPsice で、5キロヘルツのキャリア波を使って出力して、半田ごてを負荷にした場合のシミュレーション

と、

実機で5キロヘルツのキャリア波を使って出力して、半田ごてを負荷にした場合の実際の出力電流波形と、

との比較です。

chy_farm(2020/03/23 Mon 20:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

この図は、昨日アップしたものと同じ条件で、

コンデンサー運転モーターをシミュレーションした出力電流波形

と、

実機で同じように実際のコンデンサ運転モーターを稼働した時の出力電流波形、との比較です。

chy_farm(2020/03/30 Mon 10:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

先日のモーター回転試験は、100ワットのコンデンサー運転モーターでした。

今アップするオシロスコープ画像は44ワットの家庭用扇風機を回転させた時のものです。

家庭用扇風機のようにワット数が少ないモーターの場合は、出力電流波形がサイン波に近く保持されています。

単相誘導モーターは、低回転の時にインバーターからの出力電流をあげる(変調比で100%に近づける)と、モーターから異音が発生します。

この異音と云うのを例えると、小さなゴムハンマーでモーターのボディーを細く連打するような音です。

例えば今日あげた例では、出力電流の周波数を22ヘルツ程度にしていますので、この周波数では変調比で70%程度が異音が出ない上限です。

daruma(2020/03/30 Mon 11:21) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

chy_farmさん、私のスレへの投稿ありがとうございます。見守っていただいて励みになります。

ところで、このスレの前スレ「単相インバーターの仕組み、その他」が一覧から無くなっていませんか。確か先日まではトピック一覧の上の方にあったのですが。もしや、(2)を立てたのと入れ替えに削除なさったのでしょうか。

chy_farm(2020/03/30 Mon 11:56) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

DARUMAさん、

> ところで、このスレの前スレ「単相インバーターの仕組み、その他」が一覧から無くなっていませんか。確か先日まではトピック一覧の上の方にあったのですが。もしや、(2)を立てたのと入れ替えに削除なさったのでしょうか。

あれは私のミスでうっかり削除してしまいました。貴重なアドバイスがいっぱいあったのに、、、と悔やまれましたが、一瞬遅かったです。

daruma(2020/03/30 Mon 12:08) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

そうでしたか。残念ですね。

chy_farm(2020/03/30 Mon 16:53) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: キャリア波周波数と出力フィルターの関係

> そうでしたか。残念ですね。

darumaさん、

はい、消えてしまったときは唖然としました。氣を取り直してやっています。

/////////

さて、40Wの扇風機を回転させたときの様子がこちらです。

出力電流の周波数は約35Hz、変調率約70%です。

この周波数のとき、私にとっては使いやすい回転をしてくれます。

私達の事務所で使用している、市販品の単相換気扇用インバータの設定もこの周波数が使いやすいので、そうしています。

このときの回路内の温度を5箇所で計測するように、DS18B20という温度センサーを使っています。

DS18B2は、例えばこのパーツです。

https://www.denshi.club/pc/.assets/thumbnail/1w-09-400wri.png

計測はこのセンサーで行い、データをArduinoへ送って表示させます。

5つのセンサーを卓上の同じ位置にセットして温度を測ると、±0.3度程度の誤差があります。

これら5つの測定場所は、

1/5 取り込んだAC電源を整流するダイオードブリッジのところ、

2/5 整流した直流が突入電流にならないように調整するスタート時の電流抑制抵抗のところ、

3/5 出力素子としてのパワートランジスタ(IGBT)のところ、

4/5 このパワートランジスタに還流しようとする逆流電流を逃がすためのFast Recovery Diodeのところ、

5/5 パワートランジスタの出力端子の後で、出力電流のPWM波形をサイン波に戻すための出力フィルタのところ、

の5箇所です。

これまで観察してきて、2/5の、突入電流調整用電流抑制抵抗のところは稼働中にほとんど温度上昇がありません。なので、だいたい環境温度と同じなここの温度を、簡易的に基準温度として全体の温度観察をしています。

温度観察を実施する前段階では、温度上昇は3/5のパワートランジスタのところで最も早いのでは、と推測していました。

実際は、4/5の逆流電流を逃がすためのFast Recovery Diodeのところでした。

3番目に温度上昇が高いのは、5/5の出力フィルタのところでした。

もこ(2020/01/09 Thu 22:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

DC−ACインバーターを修理したいです

秋月電子で短形波1800WのDC−ACインバーターを購入しましたが、+と-を逆接続してしまい、6つあるヒューズのうちの特定の2つだけバッテリー接続と同時に切れるようになってしまいました。

1800Wの高出力だけあって、12Vの入力を6並列し、300Wずつ出力しているようで、同じ回路が6セットあります。

そのうちの2つだけ、切れてしまいます。

単純に配線のショートなら良かったのですが、配線は大丈夫のようなのですが、昇圧側にあるダイオードの殆どが、基盤に乗っている状態ですとテスターで両側から導通してしまいます。

これはグラウンドのどこかがショートしているという事でしょうか?

特定2箇所の回路のダイオードかFETが破損しているという見当で合っていますか?

どなたか知恵をお貸しください。

chy_farm(2020/01/11 Sat 12:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: DC−ACインバーターを修理したいです

> 秋月電子で短形波1800WのDC−ACインバーターを購入

というとこれでしょうかね?

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05166/

回路図がなければわからないと思います。

まず、回路図を推定して描く作業をしなければならないでしょう。

が、手元にある一般的なこのタイプの回路図によれば、出力素子は2個ずつ1組で、2組、都合4個使っています。

私が制作中の単相モーター用のインバーターは、つい昨日もアーム間短絡を引き起こしてしまい、出力素子の一方の組が破壊されてしまいましたが、私の場合と貴君の場合とは異なるので、出力素子がやられているかどうかは、こちらからは想像がつきません。

入力電源からパワーを逆に接続したと言うことであれば、電源の回路が破壊されている可能性があるのではないでしょうか。電源の回路から一つづつ部品を外して、テスターやオシロスコープを使ってチェックしていく方法しかないのではないですか。

それが終わったら、次はロジック回路がダメになっていないかチェックして、

さらに

オシロスコープを使ってPWMが正しく出ているかを見て、

正しく出ていたら、次は出力素子をチェックすると言う手順ではないでしょうか。

膨大な手間がかかりますね、頑張ってください。

もこ(2020/01/11 Sat 20:31) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: DC−ACインバーターを修理したいです

ありがとうございます。

やはり一つずつ外さなければわからないのですね。

電源ONスイッチが起動しないので、PWMのチップも壊れているのかもしれません。

6個の入力系統のどれかが生きていれば、マイコンは動くという訳でもないのでしょうね。

オシロスコープは無く買う予定もないですし、月末頃使いたいので難しそうですね・・・

chy_farm(2020/01/12 Sun 09:01) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: DC−ACインバーターを修理したいです

私には専門分野の先生が何人かいて、それぞれの先生は他人の作ったものも、壊れた物をさっさとお直しになります。

私はと言うと、自分が作ったものでさえ、どこが悪いのか悩みながら直しますから、技術の違いは雲泥の差です。

お手元のDC-ACコンバーターがどのような回路構成になっているのか私には分かりませんが、多分ICがたくさん用いられたPCB基板が使ってあるのだろうと拝察します。

そういうものは私には苦手で、回路を正確に読むことができません。

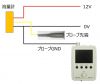

ただ、今後のことも考えていくと、オシロスコープというもの、1台位はあった方が貴君のお役にたつだろうと思います。 添付した画像の左側でインバーターの出力電圧を見て、右側で出力電流を見ています。

左側はフルークの携帯用ですが、右側は通販で購入した 3500円の廉価機です。この右側のものでしたらお手軽に使えるのではないかと拝察します。

もこ(2020/02/20 Thu 20:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: DC−ACインバーターを修理したいです

とりあえず毎回ヒューズが切れる2箇所の回路のMOSS FET4つを外してみましたが、それでもヒューズが切れます。

ゲートのダイオードか、トランスか?制御のマイコンか・・・

chy_farm(2020/02/21 Fri 17:03) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: DC−ACインバーターを修理したいです

もこさん、ひさしぶりですね。

ご紹介した簡易オシロスコープ、入手できました?

少し以前にネットでこの種類のインバーターを自作している人のサイトを見つけました。

うろおぼえですが、「幼女でもわかる〇〇」と云う可笑しみのあるタイトルをつけて、自作シリーズをアップしている人です。

そこに回路図がアップされていました。

何か貴君の修理に役立つかもしれませんよ。

ジョー(2019/10/04 Fri 03:00) [ 編集 ] [ 返信 ]

こういう装置はありますか?

図の示すように、この回路で

本来は電池[1]から電池[2]に3.7Vの電位差があり電流が流れています

そして電源(充電器)[3]を接続し、交差する点に電圧が4.2Vの電流を流します

そこで[1]から[2]の電流が止まり、[3]から[1]に電圧4.2Vの電流が流れます(充電する)

という仕組みを実現したいです

自分は初心者で、3ピンスイッチで実現できることがしか判らないです

何かの装置、ICとかを使えば、この仕組みを実現することは可能ですか?

電池を作りたいから、出来るだけ自己消費電流(quiescent current)の少ないほうが望ましいです

予めお礼を言います

------

(inara1さんのアドバイスを受け、全体図をあげた上で、些細な説明をさせて頂きました。なお、以下の説明はリプライのRe^3と同じ内容です)

------

全体図は少しややこしい回路なので一部抜粋のつもりでした。分かりつらいようで全体図も加えてあげました。

この回路は4つの18650を用いて、CCCVコンバータで20Vと3Aの定電圧定電流出力の電池です。前述したスイッチ或いは切替え装置は要するに電池の直列接続(14.8Vで給電用)とその回路を別々分断し充電モードにするとの切替え用です。

充電電圧が4.2Vのはmultimeterの測定値で、具体的な充電の仕組みは判らなくてすみません。なお充電電流は1Aでと実測し、直列接続時の放電電流は4.05A以上と計算しました。(CCCVコンバータで60W定格出力なので損失を無視した場合。仮に効率が80%の場合なら放電電流は5.07Aになります。)

図における記号:

「四角C」は"Charger"(充電モジュール)

「Ch」は充電端の回路

「Po」は給電端の回路

なお、全体図に書かれた数字表記は抜粋の図と位置は違う

inara1(2019/10/04 Fri 07:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: こういう装置はありますか?

Liイオン電池を充電すること以外、何をしたいのかさっぱり分かりません。3つの電池(電源)の−側がどういう電圧になっているのかを記入した絵に書き直してください。

自分の投稿文のタイトルの右側の[編集]をクリックすると、本文を書き直したり、画像を入れ替えることができます。[編集]をクリックした後に「編集キー」を入力する必要がありますが、これは最初に投稿したときの「編集キー」です。

inara1(2019/10/04 Fri 07:18) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: こういう装置はありますか?

Liイオン充電池にいきなり4.2Vの電圧をかけると大電流が流れて危険です。普通は定電流モードで充電し、電圧が4.2Vまで上昇したら定電圧モードに切り替え、その後、充電電流がある電流以下になったら充電完了とする方法のはずです。

ジョー(2019/10/04 Fri 14:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: こういう装置はありますか?

全体図は少しややこしい回路なので一部抜粋のつもりでした。分かりつらいようで全体図も加えてあげました。

この回路は4つの18650を用いて、CCCVコンバータで20Vと3Aの定電圧定電流出力の電池です。前述したスイッチ或いは切替え装置は要するに電池の直列接続(14.8Vで給電用)とその回路を別々分断し充電モードにするとの切替え用です。

充電電圧が4.2Vのはmultimeterの測定値で、具体的な充電の仕組みは判らなくてすみません。なお充電電流は1Aでと実測し、直列接続時の放電電流は4.05A以上と計算しました。(CCCVコンバータで60W定格出力なので損失を無視した場合。仮に効率が80%の場合なら放電電流は5.07Aになります。)

図における記号:

「四角C」は"Charger"(充電モジュール)

「Ch」は充電端の回路

「Po」は給電端の回路

なお、全体図に書かれた数字表記は抜粋の図と位置は違う

ジョー(2019/10/07 Mon 20:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: こういう装置はありますか?

inara1さんにもう一度見てもらいたいですけれど…

inara1(2019/10/09 Wed 08:59) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: こういう装置はありますか?

>inara1さんにもう一度見てもらいたいですけれど…

「C」の充電モジュールの動作が分からない、左上に書かれたものの説明もない、CCCVコンバータがどういう動作なのかも分からないのでは、全体がどういう動作なのか分かりません。

USBコネクタはUSB機器につなぐのでなく、単にコネクタとして使っていることだけは分かりました。

ジョー(2019/10/11 Fri 16:04) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: こういう装置はありますか?

> 「C」の充電モジュールの動作が分からない、左上に書かれたものの説明もない、CCCVコンバータがどういう動作なのかも分からないのでは、全体がどういう動作なのか分かりません。

[C]はただのUSB 5V入力の充電モジュールで、4.2V最大1Aの出力です。CCCV昇圧コンバータは電池で14.8Vの入力、20V 3Aの定格出力です(右上に書いてあります)。左上はUSB 5V最大3A出力の降圧コンバータにする予定です、今回の求める装置とは関係なく無視してもいいと思いますので描くのを省略しました。

18650の下限電圧が2.8*4=11.2Vで、最大放電電流が10Aで110Wにも達するので、全体消費電力が最大でも75Wで問題ないと思いますが、どうでしょうか。

分かりにくくてごめんなさい…

inara1(2019/10/13 Sun 18:09) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: こういう装置はありますか?

>CCCV昇圧コンバータは電池で14.8Vの入力、20V 3Aの定格出力

CCCVの意味は分かりますか?

CC=Constant Current

CV=Constant Voltage

ですが、どういうときにCCで、どういうときにCVになるのですか。

ジョー(2019/10/15 Tue 03:35) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: こういう装置はありますか?

> CCCVの意味は分かりますか?

> CC=Constant Current

> CV=Constant Voltage

> ですが、どういうときにCCで、どういうときにCVになるのですか。

勿論名前はもその意味も"literal"的に分かります。

具体的に仕組み上のもので何かを勘違いしたらごめんなさい。

CCCVだから 20V 3A (20V定格、最大3A)定格出力と設定しようと思って、こういう考えは間違っていますか?

余談ですが、2年前(2017年)に比べるとinara1さんは話し方が少しきつめになりましたね…

daruma(2019/02/16 Sat 18:44) [ 編集 ] [ 返信 ]

プレゼン電卓3

このスレッドは『プレゼン電卓2』の続きです。

inara1さん、なんじゃらほいさん、よろしくお願いいたします。

操作部基板にPIC16F87を置いてみました。クロック生成スイッチの部分はまだはっきりしないので記載していません。

16F87を表示部筐体のほうに置くことにすれば、この基板は電源と信号線プルアップ/プルダウンの役目で左半分の小サイズ基板にします。

前スレ最後の方に書きましたが、LED電源は2SJ334で電圧調整したものを供給するようになっているので、三端子レギュレータを各表示部に置くのではなく当初計画の一括でと思います。

低損失で1.5A出せる

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09262/

にして6V 2.8AのACアダプター入力でどうでしょう。

この三端子レギュレータは4本足ですが、4番のピンはオープンにしておけば出力ONというスイッチなんですね。

三端子レギュレータの商品カテゴリに有りますが、「シリーズレギュレータ」とも書いてありました。

※あ、ピンアサイン違いますね。これから直して差し替えます。

NJM2396F05は一般的な三端子レギュレータとピンアサインが違うので描き変えました。小手先直しでカッコ悪いですが。図は差し替え済みです。

daruma(2019/02/17 Sun 15:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: プレゼン電卓3

先日の成功報告は初代のスイッチが一つになっている回路でのことしたが、

> 仕様はラッチと表示が別になった以下の回路図に基づくものです。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4653.jpg

とのことですので、スイッチを二つに分けた回路に取り替えました。

なんじゃらほいさんリンクの図は、配線図の変更箇所を点線で記したのが読み取っていただけなかった際のものですので、あらためてここに貼ります。これですよね。

で、この基板は中点OFFトグルスイッチ版へ変更を加えてあったので、元に戻してから実験をと作業したら配線不良が出て、とんだ時間がかかりました。情けない。

さて、

> NC側につながるのは表示板側のラッチ・解放の配線、NO側につながるのはクロック生成用の配線

とのことですので、そのようにしました。(先日の実験は、16pinとGNDの間にタクトスイッチを入れていました。)

NC/NOのあるモーメンタリということで、マイクロスイッチがあったのでそれを使っています。COM接点がGND、NO接点が16pin、NC接点は表示回路の74HC573のipin(OE)に付けていたスィッチとおきかえればいいのでしょうか。そう解釈して1pinに繋ぎました。

この状態で電源ON(電卓は通電するが起動していずVer.表示の状態)すると、"888888"表示になります。次いで電卓の{ON/C]ボタンを押して電卓が"0"になると、"000000"表示になります。マイクロスイッチを押すと、"000000"表示が消え離すと"000000"が表示されます

電卓がオートオフで切れると、無表示になります。

ここで表示基板の74HC573の1ipin(LE)側にトグルスイッチをとりつけOFF(オープン)状態で再起動しました。

"888888"から電卓{ON/C}で"000000"表示になり、数値をいれるとそれが全桁に並びます。例えば"1"を入れると"111111"です。トグルスイッチをON(GND)すると無表示になります。

という動作状況です。

マイクロスイッチのC接点とトグルスイッチとを入れ替えてみても、若干振る舞いは違いますが似たようなぞろ目表示が現れます。

プログラムは「重要な更新(押しボタンスイッチ用)」を使っています。

なんか私ピント外れなことをやっていますか。

daruma(2019/02/17 Sun 17:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: プレゼン電卓3

NC/NOモーメンタリを付けるのはこっちなんですね。

これ一発で転送される仕様ですか。それとも、トグルスイッチも付けるのでしょうか。

OEの側トグルスイッチをONのままにしておいて、ボタンのワンアクションで転送更新されますが、実際の数字列のどれかがぞろ目で表示されます。例えば、電卓で"123123"→"111111"や"222222"、2と3の重なったような表示、など。

inara1(2019/02/19 Tue 09:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: プレゼン電卓3

中点OFF付きのスイッチを使うときの回路図はそれではありません。こっちです。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4663.jpg

もしかして、中点OFF付きのスイッチで動作確認していないのでしょうか。この方式なら、途中でOFF状態が入るので、同時ONの問題が起こらないと思ってましたが。

darumaさんの報告は結果だけで、何をやってそうなったのかさっぱり分かりません。

daruma(2019/02/19 Tue 10:41) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: プレゼン電卓3

なんじゃらほいさんは

> 仕様はラッチと表示が別になった以下の回路図に基づくものです。

とのことで、「中点OFF付きのスイッチを使う」バージョンではないと思います。

> もしかして、中点OFF付きのスイッチで動作確認していないのでしょうか。この方式なら、途中でOFF状態が入るので、同時ONの問題が起こらないと思ってましたが。

いえいえとんでもない。やってみましたよ。既報のとおり思わしい結果にはなりませんでした。やってないのにやりましたなんて書くことはしません。100kΩの位置が変わったので2スイッチ版に変更を加えて行いました。

今回のなんじゃらほいさん仕様の実験は当初私の方では原形の1スイッチ版で行ったのですが、その後2スイッチ版に基づいているとのことでしたので、中点OFF版を元の2スイッチ版に戻して再実験しました。その際空中配線の一部が不良になって時間がかかった顛末は上に書いたとおりです。どうも空中配線はこういうことに陥りがちで私は苦手です。

> darumaさんの報告は結果だけで、何をやってそうなったのかさっぱり分かりません。

すみません。結果を添えて報告をと思うものですから。

「こうやったらこうなった」と書いているつもりですが。

inara1(2019/02/19 Tue 11:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: プレゼン電卓3

この画像

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4675.jpg

は、なんじゃらほいさんに向けた質問でしたか。失礼しました。急に古い回路図が出てきたので、こちらに対する質問かと誤解しました。なんじゃらほいさんの返答待ちですね。

こちらでは、なんじゃらほいさんが何をやろうとしているかフォローしていないので、マイクロスイッチ云々の話は分かりません。

質問をするときは、今後名前を入れてください。こういう誤解もあるので。

daruma(2019/02/19 Tue 11:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: プレゼン電卓3

ご心配ありがとうございます。

なんじゃらほいさんからはdaruma工房宛メールでプログラムの新バージョンやそれに伴うアドバイスをいただきました。

それにそって少しずつ進んではいるのですが、こちらでのやりとりになかなかならなくて申し訳ありません。

↑の質問はなんじゃらほいさんからのメールに対してのものだったのですが、誤解を生んでしまって申し訳ありません。

新展開があったので、今晩でも投稿しようと思っていたところです。

ノーマリクローズ付きの押しボタンスイッチを使ってトグルスイッチは使わない方向で形になりつつあります。

inara1(2019/02/19 Tue 13:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: プレゼン電卓3

話の展開が全く理解できなかったのはメールでやりとりしていたためですか。分かりました。

daruma(2019/02/19 Tue 17:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: プレゼン電卓3

マイコン版をこちらで提案くださった後、なんじゃらほいさんからはdaruma工房宛メールでプログラムの新バージョンやそれに伴うアドバイスをいただきました。

inara1さんの「OEとLEのスイッチを別にしたバージョンの表示部」で、OEの側はGNDに落として、LEの側とマイコンの出力ポートをノーマルオープン/ノーマルクローズの押しボタンスイッチで操作することができることになりました。

動作原理について、なんじゃらほいさんからメールで解説いただいたのですが、私には理解しきれていない部分もあります。

なんじゃらほいさん、こちらで解説いただけるとありがたいのですが。

で、各表示部につけたスイッチからNO端子の線をマイコンにもってくるため、操作部には電源と信号のプルアップ/プルダウン部分を残し電源部とし、マイコンは表示部筐体におくことにしました。

電源部はいつもの小サイズ基板に収まる配線図が描けました。まだ作っていません。

daruma(2019/02/19 Tue 17:49) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^9: プレゼン電卓3

マイコン部は信号を各表示部基板に分配する役割も持たせてみました。こんなかっこうです。ヘッダピンが大きな面積を占め倍サイズ基板になりました。

LED電源Vdd2は2系統ともヘッダピンで運んで、表示部の側でどちらを使うか接続し分けるようにしようと思います。

こんな構想なんですが、なんじゃらほいさんいかがでしょう。

※図に一か所ミスが有って修正しました。

daruma(2019/02/20 Wed 18:55) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^10: プレゼン電卓3

マイコン版では1.5秒のインターバルで転送のクロックが生成され、転送中はLEDが点灯する機能を追加いただきました。それを見て転送ボタンを離すタイミングを検証しました。

左が「点灯しているときに離す」、右が「消灯してから離す」で、それぞれ50試行の星取表です。

点灯しているときに離すと、転送が完了していない状態で中断することがあって、これが「失敗桁」です。成功率 31/50 = 62% でした。消灯してから切ると、50/50 = 100% 成功です。

このLEDは操作部筐体に有ればいいのですが、操作部と表示部は16芯+シールドの丸ケーブルをちょっと大げさですがD-Sub25ピンのコネクタで繋ぐことを考えているので、芯数がいっぱいです。二十数芯となると太いし、フラットケーブルだとパネル面に出せるコネクタが無くて収まりが悪いです。

次善の策で、表示部筐体(パネル)の裏か側面に付けようかと思っています。

inara1さん、なにかいい手はありませんか。

daruma(2019/02/28 Thu 16:20) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^11: プレゼン電卓3

なんじゃらほいさん、inara1さん、ご無沙汰しました。

なんじゃらほいさんからはいくつかのバージョンとアドバイスをいただき、転送スピードがより速くなって、また失敗桁が転送完了しないうちに終了するからでなく完了後繰り返し転送に入って中断された場合に起こることが理解できました。

なんじゃらほいさんからはdaruma工房宛メールでいただいたので、こちらでは経過報告のような形になってしまいますが、ここまで来ました。

回路が固まったので、複数表示部を接続しての実験をしました。

2枚の表示部基板それぞれに付けた押しボタンを押すと、そこに転送表示されます。(電卓はダイナミック点灯のためとびとび表示に写っています。)

これから、LEDサイズの違うものを含め3枚目4枚目・・の表示部製作に入ります。

daruma(2019/05/20 Mon 16:09) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^12: プレゼン電卓3

たいへん永らくご無沙汰しました。

混迷していたわけではないのですが、表示回路基板の量産、ケース加工、ケーブル(というよりワイヤーハーネス)作りと道のりが長くて、それを思うと歩みがすっかりスローダウンしてしまいました。

ようやく全貌があらわれました。表示部の大きさはA3よりひとまわり大きい340mm×465mm、やや傾斜をつけて立つように背面下にアルミケースを付けてL字形とし、そこに主回路とケーブル分岐の基板が入っています。操作部は天面が傾斜したアルミケースに電卓と電源・操作部基板、スイッチ類が入っています。操作部-表示部間のケーブルを減らそうと当初は転送ボタンを表示部筐体に付けるつもりだったのですが、それではやはり操作性がよくないので、D-SUB37ピンのコネクタ(D-SUBは25ピンまでと思っていました)とフラットケーブルを使ってボタンも操作部に持ってきました。

ひとつ問題があります。電源投入時にまれにエラー(点かないはずのセグメントが1〜数個点灯)が出ることがあるのです。

オールクリア用に電源スイッチと直列にNormalyCloseの押しボタンを付けリセットスイッチとしているのですが、それのチョイ押しで電源再投入(最悪2回)すると解消されます。電源入れ直しで解消するなら投入時も正常でよさそうなものですが、シーソースイッチのチャタリングでしょうか。スイッチにコンデンサを抱かせればよいでしょうか。回路中にパワーオンリセットを設けるべきでしょうか。

なにか解決方法を示唆いただければありがたいです。

このあとは、表示部パネルと操作部ケースの文字入れにかかります。

daruma(2019/06/03 Mon 16:16) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^13: プレゼン電卓3

電源ON/OFFの波形を見てみました。

Ch1(赤)が安定化電源からの入力、Ch2(黄)が三端子レギュレータからの出力です。

ON→チョイOFFリセット→チョイOFFリセット→OFFです。

いったん通電するとOFFしても0Vにならず0.7Vほど残ります。OFFしておいて+側をGNDに接触させると0Vになります。これは電解コンデンサに貯まっているのですね。

横軸400mSで見ているからでしょうか、チャタリングは見えません。

daruma(2019/06/03 Mon 16:28) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^14: プレゼン電卓3

横軸を4mSにして観察しました。

立ち上がりが少し乱れています。このときエラー点灯は起きていませんが、エラーが出る場合も見る限り同様な程度の乱れです。

エラーを待っているとさっぱりエラーが出てくれません。直ったのかなと思ったところへ出ました。

電源チャタリングのせいではないと考えられるでしょうか。

次は、信号入力を調べようと思います。

daruma(2019/06/04 Tue 11:57) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^15: プレゼン電卓3

これかなあと思われる状況をとらえることができました。

Ch1(赤)は最下桁74HC573のLE(11pin)、Ch2(黄)はSegAを見ています。

電源が入っていないとき、Ch1(赤)はLレベル、Ch2(黄)はLレベルながらリップルがあります。

電源ONすると、Ch1(赤)は0.4V程度に上がりCh2(黄)はHレベルになります。これが平常時です。

エラー点灯したときが右半分です。Ch2(黄)はいったん0.5V程度に上がった後Lレベルになりリップル無くそれを維持しています。

他の桁・セグメントも見てみましたが、同様です。

なにが起こっているのでしょう。

daruma(2019/06/04 Tue 12:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^16: プレゼン電卓3

ちなみに、全桁に"8"を置いて転送ボタンを押したときのようすがこれです。

daruma(2019/06/04 Tue 17:47) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^17: プレゼン電卓3

9枚の表示部基板は桁信号・セグメント信号・電源それぞれが9枚並列になっています。その中で一部にだけエラー点灯が起きるということは、各表示基板の個体差によるものかと思われます。9枚中比較的エラーの出やすい表示基板はあるようですが、特定の基板だけに起きるというわけでもありません。

なんじゃらほいさん、

プログラムでこれを回避することはできないでしょうか。初期化時にパワーオンリセットが確実になされるといいのでしょうか。(素人考えですみません)

inara1さん、

回路上で解決する手立てはないでしょうか。例えば、電源投入直後にのみ起きるのだから三端子レギュレータ出力から回路へいく電源に遅延回路を加えるというのはどうでしょう。

『教えてgoo』2009年の質問でinara1さんが答えられている回路

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5039164.html

のようなものを追加することはいかがでしょう。安定してから供給されるのではなく単に不安定要素が遅延するだけでしょうか。

お助けいただけるとありがたいです。

daruma(2019/06/05 Wed 10:02) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^18: プレゼン電卓3

前掲「これかなあと思われる状況」のCh2(黄)SegAは74HC573の出力を見ていましたが、今度は入力側つまりマイコン出力が74HC573の入力ピンに入るところを調べてみました。

立ち上がり直後のパルスが長いのは正常/エラーにかかわらずいつもです。

立ち上がり角が虫歯のようにかけていますが、ここがきれいにきっぱりになる場合もあります。試行回数が足りないかも知れませんが、虫歯の場合エラー、きっぱりきれいな場合成功の傾向があります。必ずそうとは限らないようですが、二三十回中数回出たエラーの「ほとんど」でそうでした。

daruma(2019/06/30 Sun 09:36) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^19: プレゼン電卓3

別に立てた『オンディレイ回路』で書いたとおり、inara1さんのオンディレイ回路で実験したところエラーは起きなくなりました。

具体的には、この回路をACアダプターから来て三端子レギュレータの入力、回路全体の電源を供給するところに入れました。

全回路が遅延しているのだから遅延していないことと同じです。思うに、遅延回路を通ることでON時の波形が整形されたからではないかと自分で納得しております。結果オーライの解決ですが。

これで完成として表示パネル文字盤を作り、その直後に発注元の友人へ納品したのですが、所用が続いてこちらへの報告が遅くなってしまいました。

全体はこんな姿です。

daruma(2019/06/30 Sun 09:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^20: プレゼン電卓3

操作部です。鉄人28号の操縦器みたいな傾斜型ケースがけっこうぎっしりになりました。[RESET]の文字の位置を間違えてしまいました。

ふりかえれば、こちらで新ネタ相談のスレッドを立てたのが2018/10/13のことでしたから、8か月がかりのプロジェクトになりました。おかげさまで完成です。

inara1さん、なんじゃらほいさん、おつきあいいただきありがとうございました。

さぁて、次なるネタは・・・・。いまのところ思い浮かんでいません。

daruma(2019/08/30 Fri 10:50) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^21: プレゼン電卓3

すっかりごぶさたしています。

新ネタの取り組みも無く過ごしていますが、この間に友人から使い勝手面で改作のリクエストがありました。転送スイッチが手元の操作部にあるのは「えっ・・と、何番目かな」と迷ってしまうことと、電卓部のタクトスイッチがぺこぺこして押しにくく2度押しになってしまうこともあるということでした。

表示部側面にアルミのコの字形材を付け、転送スイッチはそこに移しました。

操作部筐体を新しく作るのに併せ、テンキーは別なものを電卓基板から分離して付けることにしました。

「キーボードを作る」ジャンルがあるんですね。『遊舎工房』というところを見つけました。

https://yushakobo.jp/product-category/switches/

aitendoの小さな通りを挟んだ脇です。

業界標準のキースイッチはユニバーサルピッチじゃないのですが、蛇の道は蛇ですね。こういうのも見つけました。

https://swanmatch.booth.pm/items/1073225

これでキーを整然と並べることができました。

以前からinara1さんの『知恵袋回答』を追っかけ拝読しているんですが、無礼な質問者へのお腹立ちもごもっともです。また、学校の課題のヘルプらしき質問も多くて、学業がそれでいいのかなと他人事ながら心配になったりもします。

いずれにしても、専門的な理論や設計の話題が多くなっていますが、もっぱらその方面にシフトなさっているのでしょうか。

これまでのように、「こんなの作りたいんですが・・・」と甘えるのがはばかられる気持ちです。

daruma(2019/10/14 Mon 07:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^22: プレゼン電卓3

スレ趣旨から離れますがここしか繋がりがなくてここに書きます。

相模原にも台風被害がでたんですね。inara1さんご無事ですか。

inara1(2019/10/14 Mon 10:43) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^23: プレゼン電卓3

>相模原にも台風被害がでたんですね。inara1さんご無事ですか。

あれは山間部ですね。我が家は標高100mの広大な相模原台地の上なので、がけ崩れや洪水とは無縁です。

ちょうど台風の中心が近所を通過したようですが、周辺も被害はありませんでした。風雨は前回の台風と同程度でした。

daruma(2019/10/14 Mon 11:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^24: プレゼン電卓3

被害なくてなによりです。

新ネタ構想が浮かばずご無沙汰しています。

motomura(2019/09/25 Wed 21:12) [ 編集 ] [ 返信 ]

微弱電流パルスでカウンタを

inara1さん

ご無沙汰しております。

いつも私の説明が下手で、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

------------------------------------------------------------

今回のお願いは、、、、。

写真の流量計から出るパルスにてカウンタ(オムロンH7CZ)を使いたいと思います。

流量パルスがカウンタ設定数になればリレーを作動させたいと思います。

流量計の赤と黒にDC12Vを繋ぎ赤と黄色にオシロとテスターをつないでのオシロ写真です。

テスターは12Vの表示で水を流すと6Vになります。

水を流す量が早くなるとオシロのパルス間隔が狭くなります。

以上、お願い出来れば有難いです。

本村

inara1(2019/09/26 Thu 06:22) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: 微弱電流パルスでカウンタを

motomuraさん

>テスターは12Vの表示で水を流すと6Vになります

この文章の意味が分かりません(写真の波形は6Vや12Vからかけ離れています)。

流量計の出力信号の正しい波形が分かれば、その波形をカウンタ用の信号に変換する回路を紹介します(波形のパルス幅は同じで、電圧レベルだけ変える動作だと思います)。波形変換回路の電源電圧も教えてください。

カウンタ(H7CZ)の入力部分の仕様はカタログ

https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7cz_sgtb-016_7_7.pdf?id=2641

を見たので分かりました。

motomura(2019/09/26 Thu 08:17) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: 微弱電流パルスでカウンタを

ありがとうございます。

もう少し写真を整理してお見せします。

動画は添付出来るのでしょうか?

inara1◆Ee7W8FgFU2(2019/09/26 Thu 10:40) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: 微弱電流パルスでカウンタを

画像はJPEG PNG GIFの形式で5,000kb以下だそうです。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=howto

motomura(2019/09/26 Thu 13:37) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: 微弱電流パルスでカウンタを

動画をYoutubeにてご覧ください

https://youtu.be/qJie2AmaGqI

motomura(2019/09/26 Thu 13:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: 微弱電流パルスでカウンタを

流量計の説明です。

商品は中国から送られてきました。アマゾンで購入です。

inara1◆Ee7W8FgFU2(2019/09/26 Thu 14:54) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: 微弱電流パルスでカウンタを

動画を見ると、流量計の信号波形が0Vから-12Vの間にあるのは分かります。デジタルテスターの表示はあまり意味がありません(DC電圧モードなので平均値を表示しているだけです)。

動画の流量計の信号波形は+−が逆だと思います。オシロスコープで観測したときに、流量計のどの色の線をGNDにして、どの色の線を測定したのかが分かる資料を添付してください。

波形変換回路の電源電圧も補足してください。

motomura(2019/09/26 Thu 18:15) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^7: 微弱電流パルスでカウンタを

電圧DC12Vです。

DC12Vを流量計から出ている

赤=プラス

黒=マイナス

オシロスコーププローブ

赤=フックを引っかけています

黄=グラウンド

inara1(2019/09/26 Thu 23:37) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^8: 微弱電流パルスでカウンタを

プローブの極性が逆のようです。添付図のようにプローブを接続して、流量0のときと流れがあるときの波形を添付してください。

motomura(2019/09/27 Fri 08:26) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^9: 微弱電流パルスでカウンタを

Youtubeにアップロードしました。

https://youtu.be/LQBn9UlQudA

水の代わりに息を吹きかけてのテスト

12Vで赤は+ 黒はGND

ブローブは黄色、と赤

inara1(2019/09/27 Fri 10:07) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^10: 微弱電流パルスでカウンタを

>ブローブは黄色と赤

正しくは黄色と黒ですが波形は分かりました。オシロスコープのプローブ設定が×10になっていないようです。正しく測定したときは、流量0のときの出力電圧は0V、流量があるときは0V〜12Vのパルス波形だと思います。

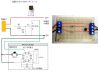

添付図のように、流量計とカウンタの間に電圧変換回路を入れればカウンタでパルス数を計数できると思います。カウント値を0にクリアするにはリセットスイッチを押します。

添付図の回路でカウントしないときは、2SC1815のコレクタ電圧の波形(Cをプローブ先端、EをプローブGNDに接続して波形観測)を添付してください(流量がある時の波形)。

motomura(2019/09/27 Fri 11:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^11: 微弱電流パルスでカウンタを

>オシロスープのプローブ設定が×10になっていない

10倍にしてあります

全ての部品を整理してしまったので、また買い揃えてから報告します。

motomura(2019/09/27 Fri 14:37) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^12: 微弱電流パルスでカウンタを

R1-10Kは黄色に接続でしょうか?

inara1(2019/09/27 Fri 14:47) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^13: 微弱電流パルスでカウンタを

> R1-10Kは黄色に接続でしょうか?

そうです。

motomura(2019/10/01 Tue 19:11) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^14: 微弱電流パルスでカウンタを

色々と雑用で遅くなりました。

>添付図の回路でカウントしないときは、2SC1815のコレクタ電圧の波形(Cをプローブ先端、EをプローブGNDに接続して波形観測)を添付してください(流量がある時の波形)

添付します。

-------------------------------------------------

カウンターを繋いだときに1カウントして、流量計のパルスが出てもカウントしません。

繋いだまま電源を切ったり入れたりしてもカウントしません。

一度離して再び接続すると1カウントします。

inara1(2019/10/02 Wed 03:09) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^15: 微弱電流パルスでカウンタを

波形の上下がいつも反転しているのはなぜでしょうか。トリガもかかってないですし。

プローブGNDをトランジスタのEに接続し、プローブ先端をトランジスタのCに接続しているのならマイナスの電圧になることはありません。

プローブの先端とプローブGNDを短絡したときに0Vの表示になりますか?

電圧が分かっているもの(乾電池など)を測定したときに正しい電圧になるか確認してください。

配線がどうなっているのか写真もないので分かりませんが、まずは、オシロの波形が+電圧にならない原因を探してください。写真だけ添付して「どこが悪いのでしょうかと」いうのはやめてください。

motomura(2019/10/02 Wed 09:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^16: 微弱電流パルスでカウンタを

流量計の羽が止まる位置によって、「−」になったり「+」になったりすることが判明しました。

(ホール効果センサーではこのようになるのでしょうか?)

9V電池の計測では正常でした。

inara1(2019/10/03 Thu 02:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^17: 微弱電流パルスでカウンタを

回路図と実際の配線が違っているように見えます。以下の3箇所は全てつながっているはずです。

・流量計のGND(黒)

・カウンタのGND(黒)

・トランジスタのE

motomura(2019/10/03 Thu 06:27) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^18: 微弱電流パルスでカウンタを

1KΩが違っていました。

motomura(2019/10/03 Thu 08:15) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^19: 微弱電流パルスでカウンタを

ご心配をおかけしました。

正常に動きました。

https://youtu.be/D3CtBEnK6Kg

流量が早いとカウンターが追いつきませんので、間引きカウントが必要かと思います。

1/10くらいの間引きはできるでしょうか?

まだ、どれくらいの間引きが必要なのか測定していませんが、間引き量を変更できればありがたいです。

inara1(2019/10/04 Fri 02:14) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^20: 微弱電流パルスでカウンタを

カウント数を間引く回路は添付図のようになります。ブレッドボードで動作確認してあります。新規部品は以下の2つです。

78L05 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13462/

74HC393 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08603/

motomura(2019/10/04 Fri 06:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^21: 微弱電流パルスでカウンタを

ありがとうございます。

部品手配しましたので、お手数ですが基盤図をよろしくお願いいたします。

inara1(2019/10/04 Fri 07:04) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^22: 微弱電流パルスでカウンタを

>基盤図をよろしくお願いいたします

8接点のロータリースイッチを手配しているのですか?

まず、ブレッドボードなどに組んでちゃんと動作するのか、どれくらいの間引き率がいいのかを見たうえで、8接点のロータリースイッチが必要かどうか(3段階くらいに減らしてもいいのか)判断したほうがいいと思います。

上の回路図は実体配線図のように描いてあります。複雑な回路でないので、72mm×47.5mmのユニバーサル基板

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00517/

に収まるはずです。motomuraさんのほうで配線図を書いてみてください。

motomura(2019/10/04 Fri 09:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^23: 微弱電流パルスでカウンタを

ロータリースイッチは以前織機に使った物で8接点で止まるものが使えなかったのがあります。

この場合は度々回すのではないのでこれがあります。

実体配線図は作ってみます。

motomura(2019/10/06 Sun 16:52) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^24: 微弱電流パルスでカウンタを

遅くなりましたがようやく完成して正常に作動しています。

初めての挑戦で時間がかかりましたが何とかできました。

小さくまとめる事は出来ませんでしたが丁度収まりました。

1/6で丁度いいようですが実際に水を通して見ないとわかりません。

一度決まってしまえば、動かすことはありませんので固定するようになります。

いろいろありがとうございました。

inara1(2019/10/10 Thu 08:25) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^25: 微弱電流パルスでカウンタを

動作しましたか。こちらではブレッドボードで動作確認していますが、1秒間に10万カウント以内なら動作します。

>1/6で丁度いいようです

実物写真には6のラベルが貼ってありますが、1/6でなく1/16が正しいです。

切り替えは8回路のDIPスイッチ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00587/

を使えば、後で間引き率を変更するときに配線変更しないで済みます。ロータリースイッチよりもコンパクトです。DIPスイッチは以前の織り機でも使ったと思います。

>初めての挑戦で時間がかかりました

配線図を描くのは結構大変でしょう。

チャレンジャー(2019/10/02 Wed 20:28) [ 編集 ] [ 返信 ]

キャラクタLCDを用いた回路

キャラクタLCDが余ってます。

キャラクタLCDを用いた回路教えてください。

PICマイコンを用いるようでしたら、.hexファイルも記載してくれればと思います。(プログラムを作成するスキルありませんが、PICに書き込む環境はあります)

時計や温度計は作成経験ありますので、それ以外のモノでお願いします。

chy_farm(2019/09/12 Thu 21:35) [ 編集 ] [ 返信 ]

ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

こちらのサイトのおかげで、電子部品の使い方や、回路の何たるかをたくさん学ばせていただいております。数年前に管理者様のおかげを持って写真が投稿しやすくなったり、検索が早くなったりして、以来いっそう便利に利用させていただいております。

さて、ずいぶんと長いことラブドールの投稿がいくつもいくつも出てきて、それらは放置された状態です。

秋月でそのようなお人形さんが販売されているのでしたら、見苦しくもないのでしょうが、電子部品と、それらに関連する技術情報を扱うサイトでは、それらは見苦しく見えます。

例えばこちらのサイトを開いているところを家族に見られると、トピックのタイトルにいくつもこの「特殊人形」のタイトルが並び、あたかも私がそのようなお人形のサイトを数奇好んで見ているようで、本当は自分には何も関係がないのに、家族に目にされた時のきまりの悪さに、こちらのサイトをわざわざ隠さねばなりません。

管理者様にはご多用と存じますが、今日の放置状態が何とかならないものでしょうか?

daruma(2019/09/19 Thu 09:58) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

chy_farmさん、ごぶさたしています。

この投稿、なかなか管理人さんの目にとまらないようですね

確かにへんな投稿は目障りでいやなものですよね。これまでのことを思うと、閑古鳥が鳴いてたら登場するような気がしますが、単に本スジ投稿が無いので目立つだけかもしれません。

といっても、新規ネタは私もあげられないままでいますが。

chy_farm(2019/09/19 Thu 23:34) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

darumaさん、こんばんは。

私のパソコンやipadは、妻も娘も、息子たちも、誰が使っても良いことになっているので、最近のこのサイトは気恥ずかしくて開くのをためらいます。それでOKWaveの方へ行って直接質問しようかなぁ…などと考えています。

daruma(2019/09/21 Sat 07:01) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

ここは「ホーム」にある「ささお」さんが運用しているサイトです。ささおさんにメールしてはいかがでしょう。

chy_farm(2019/09/21 Sat 21:57) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

「ささお」さんにもしご都合のあることだったらきまりが悪いので、直接連絡差し上げる事はやめておきます。

daruma(2019/09/21 Sat 22:44) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

そうですか。なるべく早くに消していただけるといいですね。

chy_farm(2019/09/22 Sun 22:06) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^6: ラブドールの投稿について、管理者さんにお願い

はい、そう願っております。

numa(2019/06/09 Sun 17:48) [ 編集 ] [ 返信 ]

電子負荷の製作記事

初めての投稿です。

以前、この掲示板で電子負荷の製作記事があったかと思います。

負荷FETの温度を測定して、温度範囲を設定できて冷却ファンを制御

する機能があったと思うのですが・・・

ブックマークしておいたのですが、記事が参照できなくなってしまいました。

過去ログ等も見てみたのですが、見つけることができなく・・・

回路の一部はメモしているのですが、全体回路と製作記事を是非参考にさせていただきたいと思っています。記事がどこにあるのかご存じのかたがいらっしゃらないでしょうか。

お手数おかけしますが、ご教示ください。

inara1(2019/06/14 Fri 06:42) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re: 電子負荷の製作記事

その記事は持つかりませんね。

PCに保存してある写真と回路図と配線図を添付します。

まずは実物写真から。基板はユニバーサル基板

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00517/

1枚だけです。

ヒートシンク(ファンで冷却)は2SK2232の放熱用です。

inara1(2019/06/14 Fri 06:44) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^2: 電子負荷の製作記事

回路図です。

部品は全て秋月電商

http://akizukidenshi.com/catalog/

で揃います。

inara1(2019/06/14 Fri 06:45) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^3: 電子負荷の製作記事

配線図です。

numa(2019/06/16 Sun 13:10) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^4: 電子負荷の製作記事

返信ありがとうございます。これです。これです。

もしかして、投稿者ご本人ですか?お手数おかけしました。

電子負荷は「暇とその気があったら作るリスト」には入れてあったのですが

必要にせまられて作ってみようかと思ったしだいです。

しかし私の場合、実用性と作る楽しみは3:7ぐらいなので、これから楽しみながら

設計したいと思います。

この回路も参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

inara1(2019/06/17 Mon 11:32) [ 編集 ] [ 返信 ]

Re^5: 電子負荷の製作記事

>もしかして、投稿者ご本人ですか?

本人です。

実物写真

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4844.jpg

の前面パネルの左上隅にinara1と書いてあります。